Quelle place pour la technologie sur une planète qui devrait selon l'ONU avoisiner les 9,7 milliards d'individus en 2050 ? Tentative de réponses du philosophe Alexandre Monnin.

... Ce concept de redirection renvoie à deux idées principales : d’une part, les paradigmes du développement durable, de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), de la transition énergétique, de la résilience (voir aujourd’hui de la sobriété) ne permettent plus de penser la nouvelle situation écologique et climatique, et, d’autre part, un alignement urgent des organisations et entreprises vis-à-vis des limites planétaires est requis.

Face aux crises écologiques, les nécessaires renoncements doivent être anticipés et tenir compte des attachements et dépendances des populations au monde actuel pour être justes et démocratiques, souligne le philosophe.

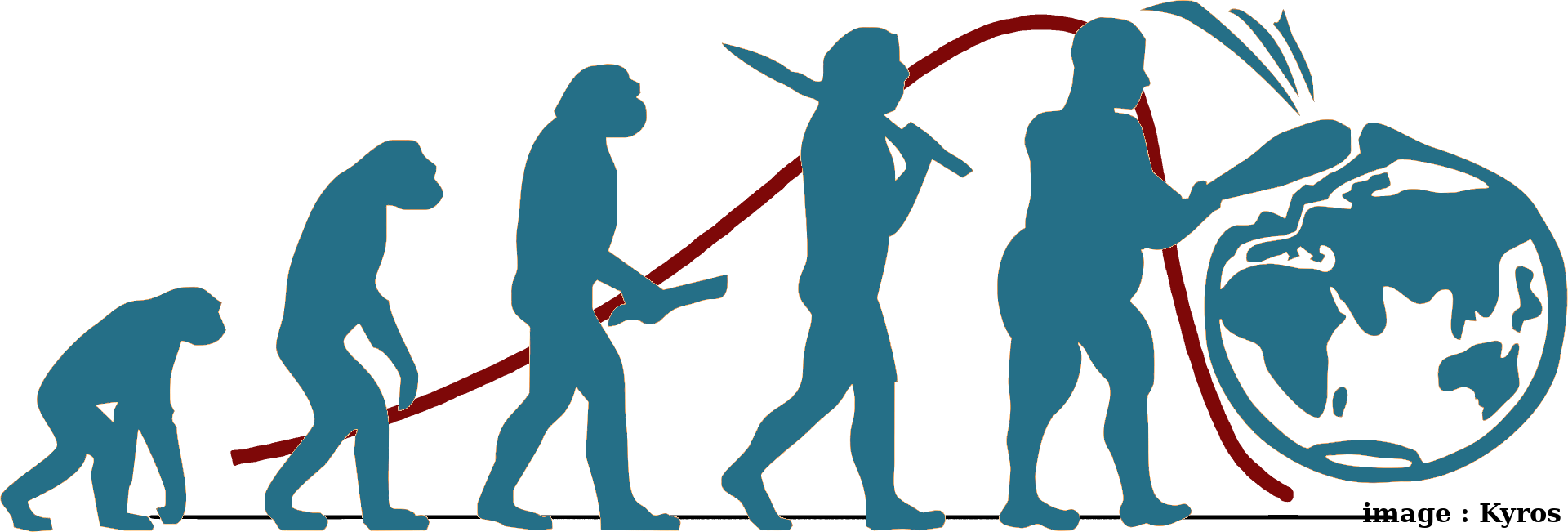

Mégabassines, raffineries, chaîne logistique d’Amazon, autoroutes... Dans son nouvel ouvrage, le philosophe Alexandre Monnin rappelle comment le capitalisme nous lègue des héritages empoisonnés. Il appelle à la « désinnovation » et à une écologie de la fermeture pour ces infrastructures qui compromettent notre survie future.

Dans son nouvel ouvrage Politiser le renoncement (Divergences, 2023), Alexandre Monnin prolonge les réflexions initiées avec Emmanuel Bonnet et Diego Landivar dans leur livre Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement (Divergences, 2021). Entretien avec le philosophe, qui continue d’enrichir le cadre conceptuel original de la redirection écologique.

La prise de poids politique du BBB, le parti néerlandais pro-élevage de Caroline van der Plas, a permis de mettre en lumière une crise latente pourtant essentielle : celle de la surproduction d’azote. Cette dernière nécessiterait, au-delà de politiques publiques restrictives instaurées par le gouvernement néeerlandais, de repenser un modèle productif séculaire nocif pour la biodiversité terrestre et souterraine.

Pour Alexandre Monnin, nous construisons, les biens communs «négatifs» de demain, et ce, sans grande concertation.

Comment faire changer la trajectoire de modèles d’infrastructures économiques, sociales, politiques, non seulement vectrices d’inégalités mais qui détruisent l’habitabilité du monde ? Et où ? Le défi serait d’arriver à une écologie des milieux impurs impulsée par les pays du Nord où la France donnerait l’exemple d’un pays qui prendrait des mesures à la hauteur des enjeux d’aujourd’hui.

Sept millions de morts dans le monde chaque année. C’est la conséquence effarante de la pollution de l’air. Comment expliquer qu'un tel bilan suscite si peu de réaction ? Il suffit de mettre en perspective le million trois cent mille morts dus aux accidents de la route, ou les morts par armes à feu (environ deux cent cinquante mille à l’échelle du monde). S’il s’agissait de guerre ou de terrorisme, nul doute que les appels à faire cesser le carnage se multiplieraient.

Plaidant pour une écologie du démantèlement, les chercheurs Emmanuel Bonnet, Diego Landivar et Alexandre Monnin préviennent, dans une tribune au « Monde », que l’humanité doit se préparer à « fermer » ce qui la détruit.

Des auteurs aussi différents que Dipesh Chakrabarty, Benjamin Bratton ou encore Lukas Likavčan insistent aujourd’hui sur la dimension spécifiquement « planétaire » des problèmes rencontrés. L’un des défis de la planétarité, de l’aveu même de Chakrabarty, qui a très tôt exploré cette dimension, est l’immense difficulté à politiser les enjeux aux échelles spatiales et temporelles auxquelles ce concept nous confronte. Or, il nous semble qu’avec les communs négatifs, une réflexion s’ouvre pour faire émerger de nouveaux leviers d’action politique précisément à l’interstice du Globe (émanation des figures classiques de l’empire, du Capital, etc., sur lesquelles la critique exerce habituellement ses prises) et de la Planète.

Avec son collègue du laboratoire Origens Media Lab, Diego Landivar, Au sein de cette structure, plusieurs chercheurs travaillent à la consolidation du concept de redirection écologique tout en développant des outils dont l’objectif est d’aider les organisations à “renoncer aux futurs déjà obsolètes” (source). Ils défendent ainsi l’idée que, du fait des enjeux liés à l’Anthropocène, les organisations, les institutions et les infrastructures du capitalisme doivent être réorientées de manière stratégique.

Vous utilisez tous les deux l’expression « technologies zombies » – mais en deux sens très différents. José, il s’agit d’un concept que tu développes en opposition aux technologies dites « vivantes ». Quant à toi, Nicolas, c’est un concept avec lequel tu es familier du fait de tes objets d’étude. Pourriez-vous brièvement nous préciser le sens et l’origine de cette expression dans le contexte d’usage qui est le vôtre ?