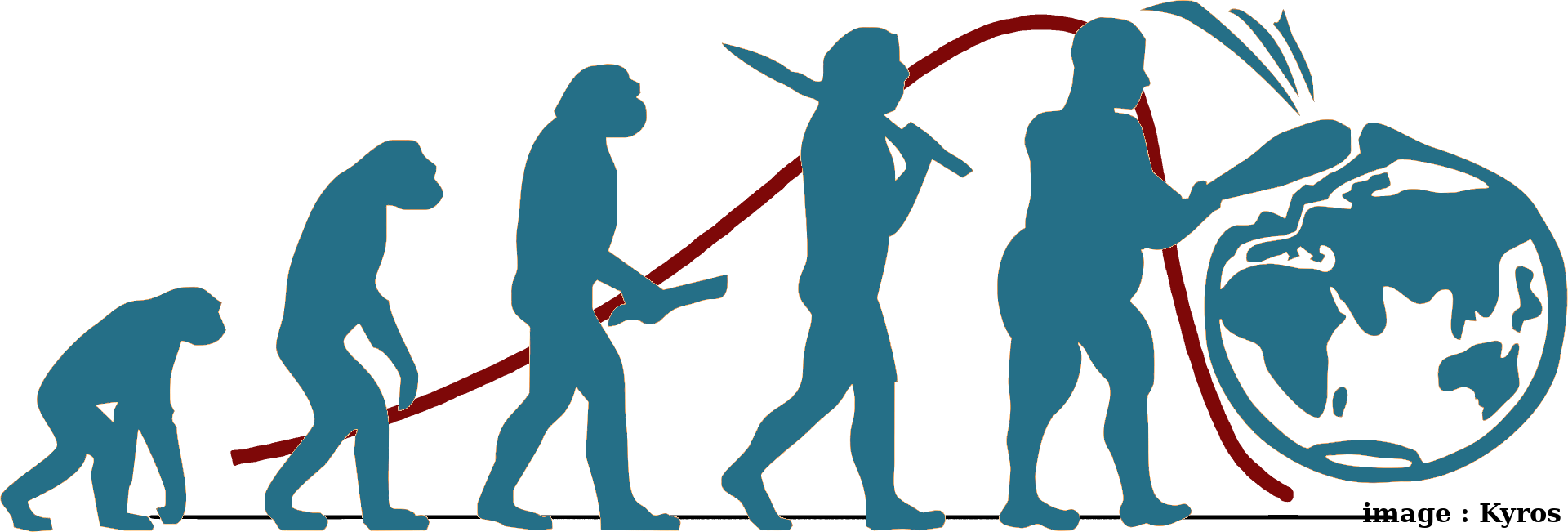

Chaque jour, nous transgressons les limites planétaires et détruisons nos conditions d’existence sur Terre. La pandémie, comme les catastrophes climatiques, sont autant de coups de semonce de la menace qui plane sur notre espèce. Pourtant, face au désespoir ambiant, nous avons le droit de rêver à un futur joyeux, et surtout les moyens de le concrétiser. Avec un nouveau plafond écologique et un vrai plancher social, nous pourrons apprendre à vivre sans tout détruire.

De nombreuses propositions sont déjà sur la table comme le Green New Deal, les Nouveaux Jours Heureux, le Pacte pour la Vie, etc. Mais toutes se heurtent aux limites actuelles de la politique, rarement convaincue par leur faisabilité. Ce plaidoyer défend une autre alternative, le Pacte social-écologique, qui place l’autonomie au centre, tout en réintégrant les limites de la Biosphère. Rassemblant Citoyens, État et Nature, il décrit comment mettre en place concrètement ce nouvel horizon, à tous les niveaux, afin de faire face aux multiples bouleversements de nos sociétés modernes. Mobilisons-nous, Citoyen, Citoyenne, pour participer à cette grande aventure, le plus important défi à relever pour l’humanité!

Cédric Chevalier est ingénieur de gestion et fonctionnaire de l’environnement détaché comme conseiller de gouvernement. Essayiste, il est l’auteur de nombreuses cartes blanches, analyses et d’un premier essai intitulé Déclarons l’État d’Urgence écologique, coécrit avec Thibault de La Motte, sorti début 2020 aux Éditions Luc Pire. Il a également contribué à l’ouvrage collectif À l’origine de la catastrophe, paru chez Les Liens qui Libèrent en 2020, sous la direction de Pablo Servigne et Raphaël Stevens.

Avant-Propos de Sarah Zamoun, activiste au sein de Rise for Climate

Préface d’Esmeralda de Belgique, journaliste, auteure et activiste pour l’environnement et les droits humains

Postface de Charlotte Luyck, philosophe, spécialiste de l’écophilosophie

Pour organiser une présentation / débat du livre ou prendre contact envoyez vos coordonnées à : terreenvue[@]cedricchevalier.eu