Les entreprises impliquées dans l’extraction de combustibles fossiles, dont les plus importantes étaient en 2013 à l’origine d’environ les deux tiers des émissions mondiales de dioxyde de carbone, font aujourd’hui face à un mouvement grandissant de désinvestissement dans leurs activités. Les promoteurs de cette initiative mondiale, née en 2010 sur les campus américains ont pour objectif de lutter contre le réchauffement climatique en compressant les flux financiers en direction de l’industrie des énergies fossiles.

Dans un contexte sensible de guerre en Ukraine exposant la dépendance des économies aux énergies fossiles, les experts climat de l'ONU (Giec) ont publié lundi leur éventail de scénarios pour limiter le réchauffement et ses impacts déjà dévastateurs. Selon les scientifiques, l'humanité n'a plus que trois ans pour agir pour conserver un monde "vivable".

La réduction des émissions des gaz à effet de serre ne peut à elle seule sauver le monde des pires ravages du changement climatique, devrait souligner un rapport des experts de l'ONU publié lundi. Il faudra en plus recourir à des techniques d'"élimination" du CO2. Faute d'effort jusqu'à présent, il faut réduire les émissions mondiales de 5 ou 6% par an pour espérer respecter l'objectif de l'accord de Paris de limiter le réchauffement de la planète "bien en dessous" de 2°C par rapport au niveau pré-industriel, encore plus pour 1,5°C. Pour se faire un ordre d'idée, pendant l'arrêt de l'économie mondiale lié au Covid-19 en 2020, la baisse des émissions de CO2 a atteint "seulement" 5,6%, avant de repartir à la hausse. D'où le besoin de recourir à des techniques d'élimination du dioxyde de carbone (EDC), ou "émissions négatives". "Pour que l'EDC fonctionne, il faut (déjà) réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 ou 90%", estime Glen Peters, du Centre international de recherche sur

Depuis la parution du premier rapport du GIEC sur le changement climatique en 1990, les publications scientifiques sur ses conséquences potentiellement dévastatrices se sont multipliées : températures insoutenables dans les régions tropicales, sécheresses, possible déstabilisation des calottes polaires et hausse majeure du niveau marin… Pourtant, face à ces perspectives alarmantes, la plupart des estimations des dommages économiques associés suggèrent que la perte de PIB mondial serait limitée

S’étendant sur un territoire de 21 millions de km2 et de 24 fuseaux horaires, la région polaire arctique est habitée par environ 4 millions de personnes, dont des dizaines de peuples indigènes. Par ailleurs, l’Arctique abrite aussi une riche biodiversité et différents écosystèmes qui participent directement à l’équilibre climatique mondial, avec notamment un rôle majeur dans la redistribution de chaleur par le biais des courants océaniques entre le pôle Nord et l’équateur. Toutefois, le réchauffement climatique d’origine anthropique s’est récemment traduit en Arctique par des conséquences environnementales désastreuses, telles que l’amincissement et le rétrécissement de la banquise, la fonte du permafrost et le recul des glaciers, réserves considérables d’eau douce de la planète.

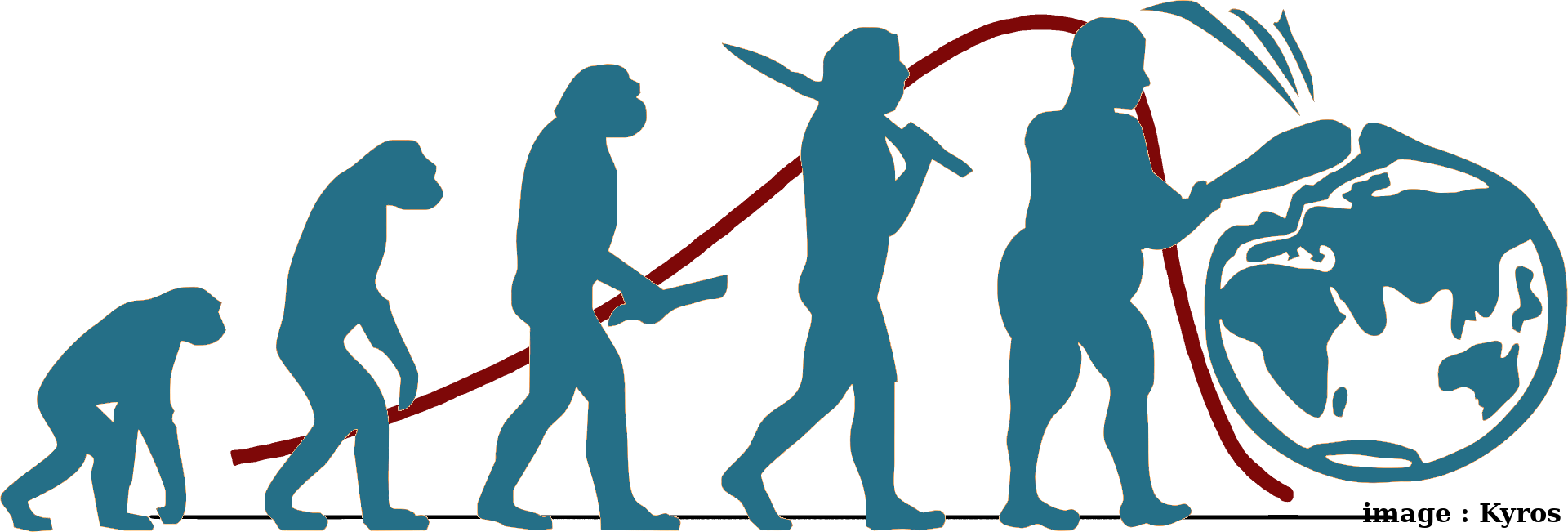

Alors que l’impact des fameux « petits gestes pour l’écologie » reste faible, la responsabilisation à outrance de l’individu dispense notre modèle économique d’un changement de paradigme plus ferme.

Les banques sont au cœur de l’économie. Par les choix d’investissements ou de financements qu’elles font, c’est tout un modèle de société qu’elles façonnent. En apportant des soutiens financiers à des entreprises, projets, particuliers ou États, en France ou à l’international, les banques sont responsables d’émissions de gaz à effet de serre.

- AFP

focusclimat co2 réchauffement urgence climatique économie entreprises objectifs grands groupes cotés

Pour évaluer l’empreinte carbone d’un pays, sont prises en compte non seulement les émissions générées localement, mais aussi celles incluses dans les produits importés. Sans quoi, la délocalisation hors du pays d’une partie de ses activités industrielles donnerait l’illusion qu’il a réduit son empreinte carbone. La baisse du contenu énergétique d’un pays sera illusoire si dans le même temps il délocalise ses activités industrielles, et rapatrie ensuite les produits qu’il ne fait plus.

- Belga

il faut distinguer deux choses : l’efficacité et l’injustice. Pour changer de comportement, il ne suffit pas seulement d’être désincité, il faut avoir une capacité réelle à changer. Et plus on augmente le prix de la taxe, plus elle a un impact important, mais avec des effets violents sur les populations. La taxe carbone vise les comportements individuels, Or, la majorité des efforts sont à trouver dans les structures collectives : le monde économique et industriel, l’État.

Comment les économistes abordent le changement climatique et quelles sont les solutions prônées pour y faire face ? Est-ce que leur approche joue un rôle dans notre incapacité à limiter les émissions de gaz à effet de serre ?

A l’occasion d’un récent sommet de la finance durable à Paris, les médias ont relayé l’information suivante : « Selon des simulations de la Banque de France, le PIB réel en Europe serait inférieur de 2 à 6 % en 2050, en cas de transition climatique désordonnée plutôt qu’ordonnée. »[1]. Il nous semble important d’attirer de nouveau[2] l’attention sur le fait que ces chiffres sont faux et dangereux. Certes ils sortent de modèles économiques que l’on peut supposer exempts d’erreur technique. Mais la manière dont sont élaborés ces modèles et dont leur calibration est réalisée, les rend impropres à estimer les évolutions du PIB face au changement climatique. Ceci est maintenant largement connu et documenté, mais malheureusement pas corrigé : les mêmes modèles continuent à être utilisés, fournissant les mêmes ordres de grandeur de résultat. La publication de ces chiffres et leur prise en compte dans d’autres modèles, des modèles de risque financier par exemple[3], contribue à une grave sous-estimation de l’impact é

Pour les sociétés russes de transport maritime, c’est une excellente nouvelle qui va leur faire gagner des semaines de voyage. Pour la planète, c’est un événement de bien mauvais augure. Pour la première fois, un méthanier a emprunté la voie navigable arctique entre janvier et février, en plein de cœur de l’hiver. Un signe que nos calottes glaciaires, sous l’effet du changement climatique, sont en train de disparaître.

L’ONU a rendu public un rapport dans lequel il souligne que les objectifs climatiques ne peuvent être atteints. Pour son secrétaire général António Guterres, il est urgent que les États réorientent leurs politiques économiques pour inverser la tendance.

C’est la nouvelle enquête, dévoilée ce 23 février, du groupement de journalistes Investigate Europe : le Traité sur la charte de l’énergie. Il permet aux géants des énergies fossiles de dissuader les États d’instaurer des politiques climatiques volontaristes. Qu’est-ce que ce traité ? Peut-on en sortir ? Reporterre fait le point.

Le premier rapport de synthèse du PNUE est intitulé : Faire la paix avec la nature : un plan scientifique pour faire face aux urgences en matière de climat, de biodiversité et de pollution. Il se fonde sur des preuves issues d'évaluations environnementales mondiales.

Pour l’aborder avec justesse, elle devra se renforcer, se transformer, et se fixer une stratégie. État des lieux. Une carte blanche de Pierre Defraigne. Directeur exécutif du Centre Madariaga-Collège d'Europe; directeur général honoraire à la Commission européenne.

Alors que les émissions mondiales de carbone liées à l’énergie ont diminué l’année dernière en raison des conséquences de la pandémie de Covid-19, un secteur a vu ses émissions augmenter en 2020 : les « véhicules utilitaires sport » (SUV), observe l’Agence internationale de l’énergie dans une note publiée le 15 janvier. Les émissions mondiales de CO2 liées à l’énergie ont diminué de 7 % cette année, ce qui représente la plus forte baisse de l’histoire et environ cinq fois l’ampleur de la baisse enregistrée en 2009 à la suite de la crise financière mondiale.

Ouragans, inondations, incendies… L’année 2020 a dénombré 980 catastrophes naturelles, qui ont coûté 210 milliards de dollars, en forte augmentation par rapport à 2019. Le changement climatique, qui entraîne une température plus élevée de l’atmosphère et des océans, explique cette multiplication des événements extrêmes.

Alors que l’accord de Paris impose de rendre les flux financiers compatibles avec une trajectoire à faibles émissions de gaz à effet de serre, on ne peut que constater les hésitations au sommet de la BCE quant à la volonté et aux moyens alloués pour le respecter. Le Programme des Nations unies pour l’environnement le notait dans son dernier rapport : les émissions de gaz à effet de serre (GES) ne baisseront durablement que si les mesures budgétaires de sauvetage et de relance économique, dans le contexte de la pandémie, participent à la transition vers une économie bas carbone.

1. Personne n’y échappera. La première similitude entre la pandémie et le changement climatique est tout simplement l’impact mondial de celles-ci. En effet, aucun pays ne semble épargné, que ce soit des effets négatifs de la pandémie (sanitaires et/ou économiques) ou des impacts du réchauffement climatique.

- Belga

La question de l’énergie est l’une des plus essentielles de notre époque, et pourtant elle est souvent incomprise, ou même simplement mise de côté. Nos économies, nos sociétés, nos modes de vies, notre capacité à innover, les jeux géopolitiques… tout est lié à l’énergie, directement ou indirectement, car rien ne se fait sans elle. Hors, nous entrons dans une nouvelle ère: celle de la fin du pétrole, "or noir" qui à lui seul peut expliquer le développement fulgurant des 100 dernières années, et celle du défi climatique, qui exige de nous de revoir fondamentalement notre rapport à l’énergie.

Les écologistes doivent-ils rompre avec la critique de la croissance, du productivisme et du capitalisme, pour mener de façon réaliste la «transition écologique»? En1972, le rapport du Clubde Rome intitulé «Les limites à la croissance» – plus connu sous le nom de «rapport Meadows», signé des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology Dennis et Donnella Meadows –prédisait un effondrement de nos sociétés avant la fin du XXIesiècle si des mesures drastiques n’étaient pas prises pour ralentir le rythme de la croissance.

Le Fonds monétaire international prévoit une contraction de 8,3% du PIB belge cette année, avant une hausse attendue à 5,4% en 2021. Si cette prévision se confirme, la Belgique ferait moins bien que l'Allemagne (-6% du PIB attendu en 2020, +4,2% en 2021) mais mieux que la France (-9,8% en 2020, +6% en 2021). En 2019, le PIB belge a connu une croissance de 1,4%.

L’impact écrasant des SUV sur le climat menace les ambitions climatiques de la France - selon le WWF

- Le Monde,AFPRéchauffement climatique: le Haut conseil alerte sur les émissions importées de gaz à effet de serre

- Le HuffPost,AFPLa part des "émissions importées" ne cesse de croitre et atteint désormais 53% de notre empreinte carbone totale.

- Belga

- Belga

Un récent rapport du New Weather Institute Think Tank, un centre d’étude créé pour « accélérer la transition rapide vers une économie juste qui prospère à l’intérieur des limites planétaires », conclut que les Etats doivent interdire la publicité pour les SUV pour atteindre leurs objectifs climatiques. La hausse importante et continue du nombre de SUV en Belgique et dans le monde est le deuxième facteur le plus important de la hausse des émissions de gaz à effet de serre mondiales depuis 2010, selon l’Agence internationale pour l’énergie

La trajectoire de l’économie mondialisée détruit les conditions de vie sur Terre pour les jeunes vivants aujourd’hui, et ceux qui naîtront durant ce siècle. Le confinement pandémique a imposé aux jeunes, aux enfants (qui sont légalement soumis à l’autorité de leurs parents et n’ont aucun droit de vote) des sacrifices pour sauver la vie des vieux. On a impacté la santé mentale et physique des jeunes sans suffisamment de soucis pour eux. Dans un récent rapport de l’Organisation Internationale du Travail, on découvre maintenant que la crise socio-économique en gestation risque d’hypothéquer structurellement leur travail, leur carrière, et leur qualité de vie.

Le caractère écologiquement insoutenable de la trajectoire sociétale belge, européenne et mondiale, est largement documenté scientifiquement depuis plusieurs décennies. La possibilité de la poursuite de la croissance, impliquée notamment par les politiques régionales, nationales et européennes officielles (qui continuent à en faire l’objectif politique principal dans leurs textes stratégiques), repose sur un mécanismepostulé, ledécouplage absolu.Avec le découplage absolu hypothétique, on peut rebaptiser la croissance, «croissance verte«, c’est-à-dire une forme hypothétique de «croissance soutenable».

"Il est évident que dans une France qui aura divisé ses émissions de gaz à effet de serre par 4, il n’y aura plus d’avion – on ne peut pas y arriver si on conserve le transport aérien."

gnd cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies économie nations-unies onu

Alors que nous luttons contre une terrible pandémie, une récente étude scientifique montre qu’un milliard d’êtres humains risquent de devoir migrer ou subir des chaleurs insupportables pour chaque degré supplémentaire de la température globale, dans les cinquante prochaines années. Ne rien faire, c’est accepter ce risque d’un milliard de victimes supplémentaires, migrants, malades ou morts. Comme l’a rappelé l’épidémiologiste belge Marius Gilbert, « L’impact sanitaire du changement climatique est bien plus important que celui du coronavirus. Pour le Covid, on n’a pas hésité à imposer le confinement et à arrêter quasiment toute l’économie. Or, si on comptait les morts liés au réchauffement climatique comme on est en train de le faire pour le Covid, on se rendrait compte qu’il est plus meurtrier. ».

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies cop21 accord de Paris cop26

focusclimat co2 réchauffement climatique urgences épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies

Si les mesures de confinement décrétées pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ont eu un effet immédiat sur les émissions de gaz à effet de serre, elles ont aussi jeté une lumière nouvelle sur l’ampleur du défi climatique. La mise à l’arrêt de pans entiers de l’économie et la réduction drastique des déplacements ont entraîné sans surprise des réductions impressionnantes des émissions, que documente une équipe de chercheurs dans une étude publiée mardi Nature Climate Change. Mais elles ne suffiraient pas à atteindre en 2020 l'effort nécessaire chaque année pour espérer limiter le réchauffement à 1,5°C.

Les émissions de gaz à effet de serre détruisent nos conditions d’existence sur la Terre. Alors que nous luttons contre une terrible pandémie, une récente étude scientifique montre qu’un milliard d’êtres humains risquent de devoir migrer ou subir des chaleurs insupportables pour chaque degré supplémentaire de la température globale, dans les cinquante prochaines années. Ne rien faire, c’est accepter ce risque d’un milliard de victimes supplémentaires, migrants, malades ou morts.

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies pénurie alimentaire resalim

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies économie bourses

C'est la rechute. Alors que les marchés financiers avaient enregistré un net rebond en avril (le meilleur mois en bourse depuis plus de quatre ans en Europe) sur des espoirs de redressement rapide de l'économie après la crise actuelle, les indices boursiers sont repartis nettement à la baisse lundi. A la clôture, l'indice Stoxx 600 des plus grandes capitalisations européennes a reculé de 2,65%. En Bourse de Bruxelles, le Bel 20 a perdu 4,74%.

- Le Monde

gnd cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies automobiles voitures

Penser écologiquement et socialement le monde de demain, celui de l’après Covid-19, préoccupe et nourrit de nombreuses réflexions. Afin de nourri le débat, nous republions ici en intégralité les Propositions pour un retour sur Terre proposées par Dominique Bourg, Philippe Desbrosses, Gauthier Chapelle, Johann Chapoutot, Xavier Ricard-Lanata, Pablo Servigne et Sophie Swaton

gnd cnr focusclimat co2 réchauffement climatique coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies effondrement collapsologie

Une opinion signée par plus de 250 scientifiques

gnd cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies france économie social focusrevenuuniversel revenu universel allocation universelle

gnd cnr déconfinement focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies effondrement collapsologie belgique

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies effondrement collapsologie docsforclimate healthforfuture

Face à la crise historique engendrée par la pandémie de coronavirus, organisons notre sécurité alimentaire - La Libre /*! normalize.css v3.0.0 | MIT License | git.io/normalize */html{font-family:sans-serif;-ms-text-size-adjust:100%;-webkit-text-size-adjust:100%}body{margin:0}article,aside,details,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section,summary{display:block}audio,canvas,progress,video{display:inline-block;vertical-align:baseline}audio:not([controls]){display:none;height:0}[hidden],template{display:none}a{background:0 0}a:active,a:hover{outline:0}abbr[title]{border-bottom:1px dotted}b,strong{font-weight:700}dfn{font-style:italic}h1{font-size:2em;margin:.67em 0}mark{background:#ff0;color:#000}small{font-size:80%}sub,sup{font-size:75%;line-height:0;position:relative;vertical-align:baseline}sup{top:-.5em}sub{bottom:-.25em}img{border:0}svg:not(:root){overflow:hidden}figure{margin:1em 40px}hr{-moz-box-sizing:content-box;box-sizing:content-box;height:0}pre{overflow:auto}code,kbd,pre,samp{font-family:

gnd cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies effondrement collapsologie France sécurité alimentaire docsforclimate healthforfuture resalim desappels

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies biodiversité chili ressources alimentaires

resalim gnd cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies biodiversité ressources alimentaires desappels

gnd,cnr,focusclimat,co2,réchauffement,climatique,urgence,ges,gaz,à,effet,de,serre,épidémie,coronavirus,urgence,sanitaire,santé,focussanté,économie,pandémies,énergies,pétroles,effondrement,collapsologie,cygne,noir

gnd cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies crise mondiale monde

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies économie transition israël palestine

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies états-unis usa monde france italie brésil espagne mexique argentine

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies crise mondiale monde

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies biodiversité cop26

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies monde

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies états-unis usa

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies cop26

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies états-unis usa monde

Le secteur automobile, marqué par des coûts fixes importants, risque de fort souffrir du coronavirus. Ce n’est une surprise pour personne. L’Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) a mis ce mercredi des chiffres sur ce constat. L’ACEA estime que les fermetures d’usines actuelles dans son secteur concernent 1,1 million d’emplois directs en Europe. Ceci sans tenir compte de la chaîne des fournisseurs.

gnd cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies économie nations-unies onu

gnd cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies économie transition écologique

gnd cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies économie transition écologique belgique

resalim gnd cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies économie transition écologique alimentation agriculture crise alimentaire mondiale

gnd cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies économie transition écologique belgique desappels

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies biodiversité cop15bio cop26

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies ressources smartphones gsm

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies états-unis usa Espagne France Iran Italie Royaume-Uni Allemagne Corée du Sud Nouvelle-Zélande Brésil Russie

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies Hongrie dictature

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies états-unis usa

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies chine économie effondrement

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies crise alimentaire sociale récession économique asie

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies Organisation mondiale de la santé,focussanté,oms

gnd cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies crise alimentaire alimentation agriculture resalim

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies biodiversité vivant

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies france énergies pétroles effondrement transition collapsologie cygne noir

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies docsforclimate healthforfuture

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies états-unis usa crise alimentaire sociale

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies états-unis usa Espagne France Iran Italie Royaume-Uni Allemagne Corée du Sud Nouvelle-Zélande Brésil Russie

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies agriculture résilience alimentaire resalim

resalim cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies agriculture résilience alimentaire

Face aux urgences pandémique, économique, sociale et écologique

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies monde france espagne italie usa états-unis

- AFP

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies monde france espagne italie usa états-unis

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies chine wuhan

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie social italie

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies usa états-unis

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies Royaume-Uni angleterre grande-bretagne

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies pollutions écosystèmes

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies monde france espagne italie usa états-unis

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies cygne noir

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies épidémie états-unis usa europe monde

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies épidémie mexique

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies philosophie résilience

Les mesures de soutien aux travailleurs touchés par la crise du nouveau coronavirus se multiplient. L'État-providence se doit d'être créatif. Chômage temporaire, droit passerelle... Autant d'aides qui tendent souvent, et pas qu'en Belgique, à s'approcher du concept de revenu universel. Pour les défenseurs du principe du revenu de base, cette crise représente l'occasion de rappeler les avantages du concept.

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies épidémie états-unis usa récession

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies pénurie alimentaire resalim

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies docsforclimate healthforfuture santé

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies épidémie états-unis usa monde

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies épidémie pollution docsforclimate healthforfuture

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies épidémie monde

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies belgique monnaie hélicoptère

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies programme alimentaire mondial PAM resalim

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies épidémie états-unis usa

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies épidémie états-unis usa récession

Jerome Powell a répondu aux questions de la présentatrice de l'émission matinale Today sur NBC sur sa politique monétaire. Il a tiré le constat que l'économie américaine serait bien en récession, "mais pas une récession normale". "Nous sommes dans une situation unique. Le retournement de l'économie n'est pas typique", a-t-il déclaré. "À un certain moment, le virus sera sous contrôle, et la confiance va revenir chez les gens et les entreprises. C'est pour cela que nous voulons soutenir un rebond aussi vigoureux que possible", a-t-il ajouté.

Le marché boursier belge voit rouge : En un mois - le BEL20 est passé de 4 198 points à 2 528 points

- Christophe Desagrefocusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies finances belgique marché boursier

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies italie monde

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies collapsologie effondrement transition

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies économie brésil

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies philosophie

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies agriculture

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies énergies pétroles

- AFP

cnr cygne noir focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies économie collapsologie effondrement transition énergies pétroles

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies onu nations-unies Antonio Guterres

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies épidémie espagne

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies agriculture

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies économie grande-bretagne angleterre royaume-uni

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies italie monde

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies économie états-unis usa amérique

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies épidémie pollution docsforclimate healthforfuture

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies agriculture Belgique europe

cnr,focusclimat,co2,réchauffement,climatique,urgence,ges,gaz,à,effet,de,serre,épidémie,coronavirus,urgence,sanitaire,santé,focussanté,économie,pandémies,focusbiodiversité,cop15bio,cop26

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies économie transition israël palestine

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies épidémie immunité collective

cnr collapsologie effondrement ressources énergies pétroles cygne noir guerre des prix opep russie usa focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies épidémie énergies fossiles pétroles cygne noir

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies économie Inde

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies économie france colère sociale

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies collapsologie effondrement transition

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies collapsologie effondrement transition décroissance

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies économie démondialisation décroissance collapsologie effondrement transition

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies économie démondialisation décroissance collapsologie effondrement transition

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies épidémie coronavirus france

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies économie démondialisation décroissance effondrement transition

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique zéro carbone réduction des GES épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies économie transition israël palestine

focusclimat co2 réchauffement climatique zéro carbone réduction des GES épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies amérique latine

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies économie allemagne

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies guerres conflits

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies économie états-unis usa amérique

La crise du coronavirus démontre qu’il est possible de changer rapidement le fonctionnement du système, pensent les auteurs de cette tribune. Afin de forcer nos dirigeants à prendre la mesure de l’urgence, ils proposent d’entrer sans attendre en résistance climatique.

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies épidémie pollution docsforclimate healthforfuture

- AFP

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies épidémie monde

focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies épidémie coronavirus france

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies économie desappels collapsologie effondrement transition

cnr focusclimat co2 réchauffement climatique urgence ges gaz à effet de serre épidémie coronavirus urgence sanitaire santé,focussanté,économie pandémies économie videos01 videos02 collapsologie effondrement transition