De jeunes militantes pour le climat parlent de l’état de la politique dans le monde

Cette année, les élections concernent la moitié de la population mondiale. Des militants s’expriment sur les chances d’un réel changement.

Damian Carrington & Damien Gayle

Traduction deepl Josette – article original du 2 juin 2024 sur The Guardian

Cette année, des élections ont lieu dans le monde entier, couvrant près de la moitié de la population mondiale. Il est également probable que cette année soit, une fois de plus, la plus chaude jamais enregistrée, alors que la crise climatique s’intensifie.

Le Guardian a demandé à de jeunes militantes pour le climat du monde entier ce qu’ils attendaient des élections et si la politique est efficace dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Adélaïde Charlier, 23 ans, Belgique

Dates des élections : 3 juin au 9 juin

« Nous avons peur, parce que nous avons travaillé très dur ces cinq dernières années en tant que mouvement pour [attirer l’attention sur] l’urgence climatique », déclare Adélaïde Charlier. Lors des élections européennes, on s’attend à ce que le Parlement penche fortement vers les partis de droite qui s’opposent à l’action climatique.

Selon elle, les politiques vertes de l’UE, dont certaines ont déjà été bloquées ou affaiblies, sont un bouc émissaire pour le changement social plus large qu’elle considère comme nécessaire pour vaincre la crise climatique, mais auquel s’opposent les groupes conservateurs. « Nous remettons en question la norme et je pense donc qu’il s’agit d’une réaction à notre vision, plutôt qu’à ce que [les politiques] signifient réellement dans notre vie quotidienne. »

L’UE est souvent citée comme un leader mondial en matière d’action climatique. « Je crois vraiment qu’il y a des politiciens [de l’UE] qui veulent se battre pour être ambitieux. Mais la réalité est que nous n’atteignons pas notre objectif d’émissions pour 2030 et que nous avons toujours des entreprises, telles que TotalEnergies, qui créent d’énormes projets de combustibles fossiles à travers le monde. »

L’inertie politique est considérée comme le principal obstacle à l’action climatique et doit être surmontée, affirme Adélaïde Charlier, diplômée en sciences politiques et sociales, qui travaille actuellement au Collège d’Europe à Bruges. « Tout au long de mes activités militantes, j’ai constaté que la politique ne permettait pas de faire face à l’urgence climatique. Mais la définition de la politique est de s’organiser en tant que société et je continue à croire que le renforcement de la démocratie est le meilleur moyen pour nous de résoudre ce problème ensemble ».

Selon elle, l’arrêt du réchauffement de la planète n’est pas un défi technologique. « Le changement climatique doit être résolu par un changement systémique – nous devons tout changer. Pouvons-nous le faire au niveau politique ? Il le faut, tout simplement.

« Nous essayons de jouer le rôle de citoyens engagés et, en ce moment, nous essayons vraiment de mobiliser les jeunes pour qu’ils aillent voter, tout en sachant que ce n’est pas suffisant. Nous irons voter et nous espérons que tout ira pour le mieux. Mais pour le reste, nous nous battrons. Le mouvement pour le climat a commencé avec le droit de protester et nous continuerons à l’utiliser, parce que c’est dans notre ADN.»

Adriana Calderón, 21 ans, Mexique

Date des élections : 2 juin

Lors des élections mexicaines, le matériel de campagne des candidats est à lui seul un indicateur du sérieux avec lequel ils considèrent l’environnement, explique Adriana Calderón, une jeune militante pour le climat âgée de 21 ans.

Le pays en est jonché, accroché aux lampadaires, aux ponts et aux fils téléphoniques. Une ONG estime qu’à la fin du cycle électoral, 25 000 tonnes de « déchets électoraux » auront été jetés dans la seule ville de Mexico. Tous ces déchets sont en plastique. « Nous pouvons savoir à partir de là comment les choses vont se passer », a déclaré Adriana Calderón au Guardian.

Les quelque 100 millions d’électeurs mexicains se rendront aux urnes le 2 juin, à l’occasion d’élections de masse mettant en jeu des milliers de sièges. Les sièges des gouvernements locaux, régionaux et de l’Etat, ainsi que le congrès national, sont tous à pourvoir, de même que la présidence elle-même.

Claudia Sheinbaum, successeur désigné d’Andrés Manuel López Obrador, est en tête de liste pour remplacer ce dernier. Une grande partie de sa popularité s’est construite sur des projets sociaux financés par l’exploitation du pétrole et du gaz. Les écologistes s’attendent à ce que Mme Sheinbaum, ironiquement une ancienne scientifique du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), fasse de même.

« Elle va essayer de rester sur la même voie que son parti actuel, c’est-à-dire continuer à s’appuyer sur Pemex [la compagnie pétrolière publique mexicaine] », explique Adriana Calderón. « Ils veulent également explorer avec elle l’expansion du lithium par le biais de Pemex, car le lithium a été nationalisé au Mexique l’année dernière.

Au moment où le Guardian s’entretient avec Adriana Calderón, depuis sa maison de Morelos, juste au sud de Mexico, elle étouffe dans la troisième vague de chaleur de l’année dans la région. Une grande partie du pays est en proie à des pénuries d’eau. L’année dernière, la côte ouest, destination de vacances très prisée, a été frappée par l’ouragan Otis, la première tempête de catégorie 5 à frapper le pays.

D’autres candidats, tels que Xóchitl Gálvez, arrivé en deuxième position, ont parlé plus longuement de l’environnement, évoquant l’augmentation des investissements privés dans la transition énergétique et le renversement de l’exploitation du pétrole et du gaz par l’État.

Un troisième candidat, Jorge Álvarez Máynez, a fait davantage de promesses en matière d’environnement, mais il semble peu probable qu’il l’emporte.

Les électeurs écologistes mexicains se trouvent donc coincés entre le marteau et l’enclume. Adriana Calderón déclare : « Je suis toujours en train de débattre avec mes amis à ce sujet et avec mes collègues de la sphère climatique, parce que, vous savez, c’est soit retourner à l’ancien parti qui a de très mauvaises intentions pour le pays, soit rester avec le gouvernement actuel qui n’aide pas du tout le climat. »

Lauren MacDonald, 23 ans, Royaume-Uni

Date des élections : 4 juillet

« Nous avons désespérément besoin d’un changement de gouvernement qui soit réellement prêt à prendre des mesures urgentes pour lutter contre la crise climatique », déclare Lauren MacDonald, militante au sein de l’organisation Uplift. « Actuellement, nous avons un gouvernement [conservateur] qui s’acharne à développer la production de pétrole et de gaz en mer du Nord, malgré les effets absolument catastrophiques que la combustion de ce pétrole aurait sur notre planète. »

Selon elle, les ministres n’ont pas suffisamment encouragé l’isolation des maisons et les énergies renouvelables qui permettraient de réduire à la fois les factures d’énergie et les émissions de carbone : « Au lieu de cela, ils aggravent la situation en accordant des milliards de livres sterling d’allègements fiscaux aux compagnies pétrolières. »

Selon Lauren MacDonald, il est essentiel de veiller à ce que les travailleurs qui travaillent actuellement dans l’industrie des combustibles fossiles puissent passer à des emplois dans le secteur des énergies propres, ce que l’on appelle une transition juste, comme on l’observe en Allemagne et en Espagne. Elle est originaire d’Écosse, le centre de l’industrie pétrolière et gazière du Royaume-Uni.

« Ces travailleurs et ces syndicats ont raison de poser les grandes questions », dit-elle. « Je pense que les gens sont prêts pour une transition qui place les travailleurs et les communautés avant les géants de l’énergie motivés par le profit. »

Le parti d’opposition, le parti travailliste, dispose d’une avance considérable dans les sondages d’opinion à l’approche des élections générales et s’est engagé à mettre un terme aux nouvelles explorations pétrolières et gazières. « Le parti travailliste tient un beau discours, mais nous serons très attentifs à la manière dont il le mettra en œuvre », déclare Lauren MacDonald. « Le mouvement pour le climat aura encore un rôle énorme à jouer. »

Pour elle, il n’y a pas d’autre solution que l’action politique pour enrayer le réchauffement climatique. « Le système politique britannique n’est pas vraiment une source d’inspiration, mais les gouvernements doivent s’attaquer à la crise climatique, car nous ne pouvons pas faire confiance aux compagnies pétrolières et gazières. Qui d’autre s’en chargera ? »

Mais, ajoute-t-elle, « quoi qu’il arrive lors des élections, le problème du climat ne sera pas résolu du jour au lendemain. Il faudra que toutes les facettes de la société fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre en œuvre le changement ».

Alexia Leclercq, 24 ans, États-Unis

Date de l’élection : 5 novembre

« Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas quoi faire pendant les élections », déclare Alexia Leclercq, une militante écologiste.

« D’une part, nous savons que l’administration Biden a eu des politiques environnementales nettement meilleures, avec des conséquences concrètes sur nos communautés », dit-elle. « Par exemple, sous l’administration Trump, les reculs politiques ont eu un impact énorme sur les communautés de première ligne qui tentent de lutter contre les industries pétrochimiques qui causent de nombreux problèmes de santé graves, en particulier dans le Sud.

« Mais je pense que d’un autre côté, avec le génocide en cours en Palestine, beaucoup de gens qui font partie du mouvement pour le climat ne se sentent pas moralement d’accord pour voter pour Biden. C’est un véritable défi. »

Alexia Leclercq affirme qu’aucun activiste climatique ne souhaite un autre mandat pour Trump, qui a retiré les États-Unis de l’accord mondial de l’ONU sur le climat, mais elle affirme que le mandat de M. Biden a eu des défauts : « Biden a fait campagne sur la fin de la location de terres fédérales pour le forage pétrolier, mais son bilan est d’avoir accordé plus de permis que Trump. »

Selon elle, l’élection présidentielle est vraiment importante pour son État d’origine, le Texas, qui est à la fois le cœur de l’industrie pétrolière et gazière américaine, gravement touché par l’aggravation des vagues de chaleur et des inondations, mais aussi un État majeur en matière d’énergies renouvelables.

« Les impacts environnementaux sont graves, en particulier pour les communautés de couleur, mais le gouvernement de l’État ne sera pas progressiste dans un avenir prévisible – l’industrie pétrochimique a une telle emprise sur notre État », explique-t-elle. « Les politiques fédérales en matière d’environnement sont donc extrêmement importantes – c’est pratiquement la seule chose dont nous disposons. »

Selon Alexia Leclercq, le lobbying et les dons des entreprises dominent le système politique américain : « Nous avons une soi-disant démocratie, mais la plus grande influence sur notre gouvernement est l’industrie. Des gens gagnent des milliards de dollars grâce au statu quo et ont l’intention de continuer à le faire.

« Nous faisons de notre mieux pour renforcer le pouvoir des gens et faire pression, et je pense que c’est tout ce que nous pouvons faire pour l’instant », dit-elle. Mais elle perçoit quelques signes d’espoir : « Partout où je vais, je constate que les gens se préoccupent de plus en plus du climat, y compris les propriétaires d’exploitations agricoles qui votent pour les Républicains, des gens dont on ne pense pas a priori qu’ils se préoccupent du climat. Ils constatent l’impact de la crise climatique sur leurs moyens de subsistance dans leur ranch. »

Disha Ravi, 25 ans, Inde

Dates des élections : 19 avril au 1er juin

Avec 970 millions d’électeurs et une saison électorale qui s’étend sur plusieurs mois, l’Inde aime à présenter ses élections comme le plus grand exercice de démocratie au monde. Mais cette année, un autre facteur est venu compliquer la donne. La chaleur étouffante.

Des hommes politiques se sont effondrés sur scène. Des présentateurs de journaux télévisés se sont évanouis en direct. Face à la baisse du taux de participation dans tout le pays, les responsables politiques ont demandé aux autorités d’ouvrir les bureaux de vote à 6 heures du matin afin que les électeurs puissent éviter les températures qui atteignent, dans certaines régions, 47°C.

« Malgré tout cela, je ne pense pas que le changement climatique soit un sujet sur lequel les partis politiques en lice se soient mobilisés », déclare Disha Ravi, une militante de 25 ans de l’association Fridays For Future, originaire de Bangalore.

Cette année, les manifestes de la plupart des partis mentionnent au moins le changement climatique. « Il s’agit donc d’un changement considérable », déclare Disha Ravi. « Mais on n’en parle pas. Ce n’est pas encore un sujet de vote ».

Le parti au pouvoir, le BJP, du premier ministre Narendra Modi, était le favori et semble, selon les sondages de sortie des urnes, avoir remporté une majorité écrasante. Il a « fait beaucoup de promesses », explique Disha Ravi, notamment celle de parvenir à des émissions nettes zéro d’ici 2070 et d’un programme renforcé de purification de l’air.

Mais leur bilan est moins positif. De nouvelles mines de charbon, des projets de déforestation et des plans d’infrastructure destructeurs pour l’environnement ont alimenté le boom que l’Inde a connu sous leur règne et dont les bénéfices ont profité en grande majorité aux plus riches. Et malgré les grands discours sur l’environnement, leur manifeste ne contient que peu de mesures concrètes.

« Il n’y a aucune mention du charbon dans l’ensemble du texte », déclare Disha Ravi. Selon l’AIE, l’Inde dépend du charbon pour 45 % de son électricité.

D’autres partis, dont le Congrès, anciennement parti au pouvoir en Inde, ont pris des engagements plus audacieux. « Ils ont également, et c’est le plus important, abordé le problème des glissements de terrain et de la fonte des glaces dans l’Himalaya », explique Disha Ravi. « Le Congrès et le CPI ont tous deux mentionné que les normes environnementales dérégulées, en particulier les droits forestiers qui ont été dérégulés par le BJP, allaient être annulés. Mais avec une chance infime de victoire, de tels engagements ne valent rien.

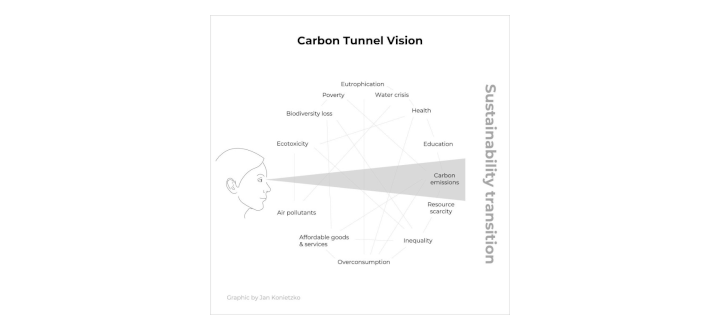

La grande idée du BJP, quant à elle, est l’initiative LiFe. L-I-F-E, qui signifie « Lifestyle for environment » (style de vie pour l’environnement), est un plan qui vise à mettre en avant la responsabilité personnelle des Indiens en matière de climat, explique Disha Ravi. « Je pense qu’il s’agit de faire porter le fardeau aux personnes dont les émissions par habitant sont si importantes, si incroyablement marginales. »

Si les sondages de sortie des urnes sont corrects, Modi aura gagné avec une large marge, ce qui désespère Disha Ravi.

« Je ne pense pas que nous puissions supporter une autre année de vie comme celle-ci. »