Laurent Lievens, sociologue, psychomotricien, ingénieur, chargé de cours Helha-CESA, UCLouvain (ESPO) et contributeur pour la Fondation Edgar Morin. Voir http://lievenslaurent.pbworks.com.

Article publié précédemment dans Centre avec

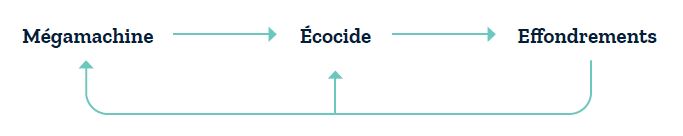

Notre thèse est simple et peut se résumer de la sorte : le modèle de développement que connaît notre société a engendré et répandu des manières d’habiter le monde qui tuent massivement le vivant et rendent la planète peu à peu inhabitable pour les humains. Sciant la branche sur laquelle nous sommes assis, cette mécanique barbare conduit nécessairement aux effondrements – actuels et futurs, écologiques, sociaux, économiques – qui s’amplifieront tant qu’une métamorphose radicale ne sera pas engagée. Pour permettre, soutenir et nourrir cette dernière, la mutation – et non pas une simple réforme – de l’ensemble des systèmes éducatifs est indispensable. Nous en proposerons ici une première trame.

Admettre ce que la science sait

Partons d’un fait central : l’écocide (du grec oîkos, « maison » et du latin caedere, « tuer »), c’est-à-dire la destruction de notre maison terrestre commune. Depuis seulement quelques décennies – tendanciellement quelques siècles, tout au plus –, une partie croissante des terriens est en train de rendre inhabitable la planète à laquelle elle appartient, par ses pratiques, ses outils, ses techniques, ses aspirations. Ce constat factuel s’appuie sur l’activité humaine la plus puissante permettant de comprendre le réel au départ d’observations, analyses et expériences : la recherche scientifique.

Et celle-ci converge sur les grandes tendances. Sur 9 limites planétaires étudiées[1], 6 sont déjà dépassées : le climat, la biodiversité, les cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore, l’occupation des sols, l’utilisation mondiale de l’eau, la présence d’entités nouvelles (dont les plastiques) dans la biosphère. En 50 ans, les populations de vertébrés (poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles) ont diminué de presque 70 % sur la planète, essentiellement à cause des activités humaines. Nos forêts brûlent, nous passons de canicules et sécheresses en inondations, nos sols et nos eaux se stérilisent, les ressources alimentaires sont menacées, la fréquence des zoonoses explose, les écosystèmes s’effondrent. En 2017, 25 ans après un premier appel, quinze mille scientifiques de 184 pays publiaient un second manifeste alertant sur la trajectoire de collision de notre modèle sociétal avec le vivant si le business-as-usual était maintenu. L’ONU annonce entre 200 et 250 millions de réfugiés climatiques dans le monde d’ici moins de 30 ans[2]. Nous avons vécu la plus grande pandémie mondiale depuis celle de 1918, dont les causes sont intimement liées à l’écocide planétaire. Et nous pourrions noircir des pages ad nauseam en listant les constats et alertes scientifiques qui mettent en garde contre la Grande Accélération[3], et la destruction des conditions d’habitabilité de la planète.

L’écocide en cours est donc un fait documenté et validé, qui concernera à brève échéance tous les lieux et toutes les populations : par son ampleur, par sa complexité (chaque crise rétroagissant sur les autres de manière souvent imprévisible), par les inerties des systèmes terrestres et par l’extrême fragilité des sociétés humaines face à ces risques systémiques. Pour bien se représenter l’ordre de grandeur des bouleversements qui nous arrivent, songeons simplement à la difficulté sidérante lorsqu’il s’agit d’accueillir un nombre pour le moment dérisoire de réfugiés, ou encore au chaos engendré par la récente pandémie.

Si notamment des géologues s’orientent vers l’emploi du terme d’anthropocène – afin de signifier la force de ces processus à l’échelle du temps long – nous adopterons ici le terme de capitalocène. Celui-ci désigne en effet une des racines de cette mutilation, et évite surtout l’injustice d’envisager l’humanité comme un bloc monolithique. Le choix de ce terme ouvre également une porte de sortie : l’humain – anthropos – ne serait pas ontologiquement et irrévocablement coupable, mais bien un certain type de rapport au monde, situé historiquement, principalement initié en Occident et se diffusant, par la force autant que par la séduction, au reste du monde.

Ce modèle néolibéral – la version actuelle et toujours plus corrosive du capitalisme – donne lieu à une démesure extractiviste, productiviste et consumériste, un illimitisme forcené ainsi qu’une foi béate dans le techno-solutionnisme et le marché, censés résoudre tous les maux. Au cœur de ce modèle de société – cette Mégamachine[4] thermo-industrielle –, on retrouve notamment une pensée hors-sol, un réductionnisme maladif, une obsession du quantitatif et de la marchandisation du monde. C’est en quelque sorte l’application à toute la planète de la logique féroce du boutiquier et de son fétichisme de la marchandise.

Validé à différentes reprises par la suite, le rapport Meadows indiquait, il y a plus de 50 ans déjà, l’impossibilité du maintien de ce système, qui relève d’une dystopie – ni soutenable, ni souhaitable – vis-à-vis de laquelle nous avons à construire d’urgence des voies de sortie collectives, par d’autres récits du désirable, d’autres pratiques pour habiter le monde.

Si la tâche est titanesque, il n’y a pourtant aucune fatalité à la poursuite d’un modèle de société et de développement périmé. Et les progrès évidents qu’a permis ce modèle ne peuvent – par simple raisonnement logique – justifier sa poursuite dès lors qu’il détruit – avec une violence extrême – les conditions mêmes de l’existence.

Mettre à jour nos imaginaires

Voilà pour l’état des lieux. Alors qu’il semble démesuré par son échelle (tant mondiale que locale) et ses implications (changer ou périr), nous y voyons le point de départ essentiel à toute réflexion sérieuse, à toute proposition ajustée, à toute action intelligente. L’écocide nous plaçant de facto dans un tout autre cadre civilisationnel, qu’on le veuille ou pas, qu’on campe dans le déni ou pas. Mais le propre de la folie n’est-il pas de nier le réel ?

Allons plus loin : l’approche systémique[5] – essentielle en écologie scientifique par son intégration des liens d’interdépendance – nous enseigne l’importance du cadre dans lequel toute action prend place. Un geste ou une action prendront sens en fonction de la compréhension du « décor » dans, par et avec lequel ils interagiront. Par exemple, le même acte de pousser quelqu’un n’aura pas du tout la même signification si je suis sur un terrain de rugby, dans une compétition de boxe, dans la rue, sur un plateau de théâtre, dans un immeuble en feu.

Dès lors, la conscience affûtée de la situation d’écocide engendrée par la Mégamachine et de la nécessaire métamorphose pour tenter d’en sortir doit absolument devenir centrale : aucune politique publique, aucun traité international, aucune proposition économique, aucune réforme éducative ne peuvent dès à présent s’envisager hors de cet impératif catégorique kantien, sous peine de désuétude immédiate. Car, dotées d’une compréhension trop limitée (par inconscience, déni, obscurantisme, parcellisation des savoirs, pensée en silo, localisme, etc.), nos actions sont souvent – et malgré de bonnes intentions – mutilantes,pour reprendre l’analyse du philosophe et sociologue Edgar Morin.

Imaginons-nous le 15 avril 1912 sur le Titanic, nous avons déjà heurté l’iceberg, et nous continuerions de disserter sur la couleur des lambris du salon, la manière de mieux éclairer les couloirs, le choix d’une graisse plus économique pour la salle des machines, la date de la prochaine promotion, ou encore le menu du petit déjeuner. Si toutes ces questions sont intéressantes, voire nécessaires, les envisager sans d’abord et constamment tenir compte de la brèche dans la coque du navire indiquerait notre degré d’aveuglement ou de stupidité. Nous serions ridicules, désajustés, inconséquents et donc en quelque sorte criminels au regard de la gravité de la situation.

Voies de garage, non merci !

Nous sommes ainsi de toute évidence à un kairos : le temps du moment opportun, ce moment où, plongés dans une crise existentielle, une voie de sortie s’avère nécessaire. Deux écueils nous guettent cependant.

Le premier est de chercher sans fin à préciser les détails de cet écocide, à en mesurer toutes les dimensions, à attendre un ultime rapport du GIEC[6] ou de l’IPBES[7] – dont les prédictions sont chaque fois corrigées à la hausse[8] – avant d’opérer des changements. Le danger serait de raffiner notre tableau de bord d’indicateurs, en délaissant les leviers d’action réels. Car, si le travail de précision reste intéressant, l’écocide est déjà largement documenté et devrait nous donner – depuis un certain temps déjà – l’impulsion et le cadre pour tenter sérieusement autre chose. Nous avons amplement de quoi nous inciter à stopper le business-as-usual. Il s’agit maintenant d’enrayer la poursuite de la Mégamachine, d’employer toute notre attention et notre intelligence à quitter cette trajectoire. Ergoter sur les quelques incertitudes s’avère surtout une stratégie de statu-quo[9].

Pour reprendre l’exemple du Titanic, notre tactique actuelle s’apparente pour une partie d’entre nous – les autres n’ayant pas encore imaginé ou perçu l’état du réel – à compter sans cesse les passagers, à mesurer les réserves de charbon, à enquêter sur la taille de la voie d’eau, à calculer à la seconde près le moment où l’ensemble des cales seront inondées. À ce rythme-là, les canots ne sont pas mis à l’eau, les passagers restent dans l’ignorance et ne sont pas accompagnés, les secours extérieurs ne sont pas appelés, etc. Mais, comme dans le cas de cette catastrophe, la croyance en l’insubmersibilité du bateau constitue déjà un obstacle majeur.

Dans le contexte de l’écocide, les échelles de temps et les inerties (climatiques notamment) sont d’une ampleur telle que nous n’avons ni le luxe – ni même le besoin – d’attendre une certitude totale et détaillée avant d’agir avec détermination. Dans le film Don’t Look up, c’est la fameuse réplique du « on patiente et on avise » de la présidente après l’annonce par les scientifiques des conséquences de l’impact de la comète. Face au consensus scientifique déjà présent, cette stratégie de l’inaction (qui relève en réalité de la mauvaise foi) n’est plus acceptable.

Quitter le déni et admettre ce que la science sait nous inciterait par exemple à décréter une sorte d’état d’urgence écologique[10], à consacrer la majeure partie de nos ressources à la métamorphose, à soutenir et susciter toutes les expérimentations d’autres manières d’habiter le monde, à refonder totalement notre système d’éducation pour quitter la poursuite du business-as-usual.

Un deuxième risque – tragique également – est d’envisager la situation de manière parcellaire : il y aurait un problème climatique, un problème lié à l’eau potable, un problème de biodiversité, un souci de mobilité, un souci de logement, un problème alimentaire, etc. Le danger est alors de tenter d’apporter des solutions sectorielles – et essentiellement techniques – à chacun de ces problèmes. Le danger est d’opérer des changements à la marge, des changements dans le cadre actuel de la Mégamachine.

Une politique radicale de métamorphose

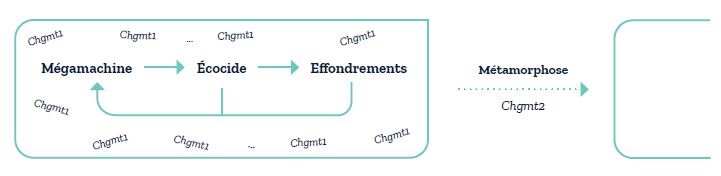

C’est face à ce deuxième risque qu’il faut être précis sur la notion de métamorphose. Nous savons qu’un système peut changer de deux manières. Soit via un changement de type 1 (chgmt1), soit via un changement de type 2 (chgmt2).

Le premier corrige un problème en modifiant des éléments à l’intérieur du cadre existant : par exemple, lorsqu’il fait froid, j’allume mon chauffage. Le deuxième modifie le cadre lui-même : il fait froid, et donc je déménage vers une région plus tempérée.

La transformation naturelle d’une chenille en papillon nous offre un exemple de ce changement de type 2 : un papillon n’est pas une chenille améliorée, qui aurait subi un ajustement. Il s’agit d’autre chose, d’une autre structure, d’un autre fonctionnement. On a changé de système. Et l’on n’obtiendra jamais un papillon en tentant d’améliorer ou d’ajuster une chenille.

Pour un chgmt2, une rupture est indispensable. Une métamorphose implique ce type de changement : quitter le cadre actuel et en bâtir collectivement un autre, tenant compte du réel et susceptible de permettre – pour reprendre le philosophe Paul Ricoeur – une vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes.

L’enjeu n’est ainsi pas de rendre durable, soutenable, éthique, numérique, certifié, notre modèle sociétal actuel, mais d’en sortir de toute urgence. Le changement est un changement de nature (faire tout autre chose, tout autrement) et non un changement de degré (faire un peu mieux, ou différemment, la même chose).

Ce que la théorie systémique indique également est que, face à l’évolution du contexte, un système insoutenable essaie tous les chgmt1 avant d’être contraint d’opérer un chgmt2. Tout système cherchera à éviter la métamorphose, à maintenir son homéostasie, à persévérer en l’état, quitte – dans le cas de la Mégamachine – à rendre la planète inhabitable, à détruire le vivant, à criminaliser les mouvements de contestation et d’exploration d’autres possibles – comme l’illustre l’actualité. La résistance au changement sera donc nécessairement au rendez-vous, il faut s’y préparer.

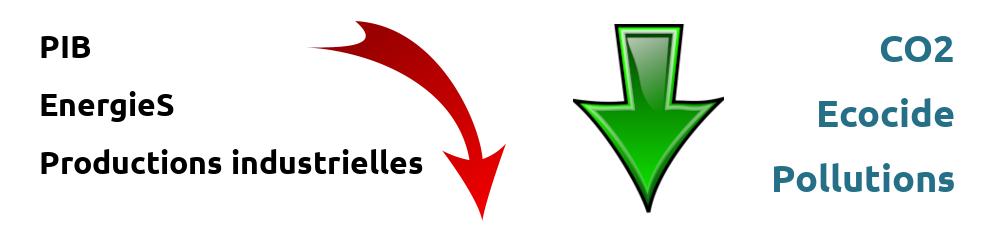

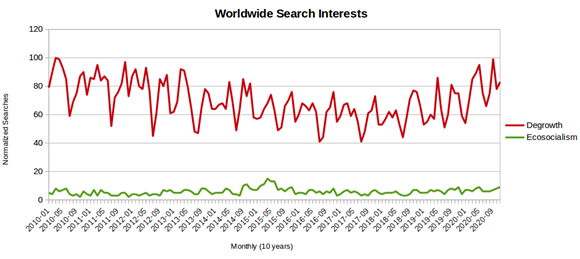

Dans nos pays, le cœur de cette métamorphose consisterait à réduire notre prédation sur le monde et le vivant. Il s’agit de s’organiser à l’échelle collective et politique pour diminuer drastiquement et de manière équitable les flux énergétiques et matériels, afin de revenir en deçà des limites planétaires. Une réelle politique de décroissance[11] donc, susceptible de décoloniser nos imaginaires et de remettre à la niche la sphère économico-financière. De gré ou de force, nous n’y couperons pas.

Faire mieux avec beaucoup moins[12], sans se laisser séduire par les chimères de la Mégamachine. Celle-ci brandit en effet une série de chgmt1 : croissance verte, découplage, développement durable, technologisme, colibrisme, colonisation d’autres planètes, etc. Si certains relèvent du simple greenwashing[13], d’autres s’avèrent utiles pour autant qu’ils s’inscrivent explicitement dans une visée de métamorphose. Car poursuivre l’actuel en le verdissant un peu nous maintient dans la même direction écocidaire. C’est un tout autre horizon qui est requis.

L’effet levier des systèmes éducatifs

Que le lecteur ne s’y trompe pas, tout ce qui vient d’être posé n’est pas un long détour un peu écolo ou catastrophiste vis-à-vis du sujet de ce dossier, mais bien la fondation même de toute politique éducative sérieuse pour la suite.

Étant inclus dans le système sociétal – lui-même inclus dans le système Terre – le système éducatif, comme toute institution et organisation, devra se métamorphoser. Mais par un effet de levier conséquent, il joue un rôle capital de formation par et pour cette métamorphose : en dotant les apprenants des clés de compréhension et d’action vis-à-vis du réel, en les outillant d’une pensée complexe et systémique, en leur fournissant un équilibre entre raison critique, raison instrumentale et sagesse, et en les armant intellectuellement afin de déconstruire les idéologies de la Mégamachine.

Se placer dans un cadre ajusté avec le réel impliquera d’intégrer – c’est-à-dire incorporer, digérer, métaboliser, avec la tête mais également avec le cœur et le corps – la situation d’écocide et ses effondrements, pour ensuite se doter d’une destination ajustée : la métamorphose.

C’est – d’abord ! – habités de cette lucidité et de cette clarté qu’il sera – ensuite – possible d’implémenter une stratégie de mise en œuvre concrète. D’expérience, nous savons qu’aucun espoir n’est durable s’il s’appuie sur un déni des faits ; la jeunesse actuelle s’y trompe d’ailleurs de moins en moins. La lucidité sera donc la première brique de toute réalisation, laquelle sera obligatoirement plurielle, située, contextualisée en fonction des situations de terrain, des contextes locaux, des enjeux territoriaux, des ressources disponibles. Elle sera nécessairement incrémentielle : le sommet de la montagne étant identifié, c’est pas à pas que nous l’atteindrons ensuite. Mais tant que l’on se fourvoiera sur l’emplacement du sommet – en entretenant de faux espoirs –, aucun de nos pas ne pourra nous y mener.

Comment implémenter cela dans le domaine de l’apprentissage ? Nous proposons[14] quatre axes transversaux pour structurer la totalité des lieux de transmission. Nous intitulons ces axes : terrestre, homo, sapiens, et faber. Tous les systèmes éducatifs contribueront à former ainsi des (a) terrestres (qui habitent la Terre autrement qu’en prédateurs, avec égards et conscience de leur interdépendance avec le vivant), du genre (b) homo (des humains faisant communautés politiques et poétiques, capables de relier leurs singularités culturelles), de l’espèce (c) sapiens (capables d’une pensée rationnelle et complexe, capables de relier les savoirs et de mobiliser de la sagesse), dotés de capacités de (d) faber (pouvoir se doter et utiliser des outils spécifiques, conviviaux au sens qu’en donne Ivan Illich, agir en situation, œuvrer et exercer ses métiers).

En tant qu’apprenant, par des contenus adaptés aux finalités de ma formation, je bénéficierai chaque année d’apports pour chacun de ces quatre axes, que je sois en 2ᵉ année de primaire, en rhéto, en ébénisterie, en graduat de comptabilité, en master de géographie, en certificat de puériculture, en bachelier de médecine.

Si l’écologue se pose la question « quelle planète laiss(er)ons-nous à nos enfants ? », le pédagogue[15] – celui qui accompagne l’autre sur le chemin de l’émancipation vis-à-vis des ignorances, incompétences, illusions, etc. – est pour sa part nécessairement habité par la question « quels enfants laiss(er)ons-nous à la planète ? ».

Nous pensons que ces deux questions structurantes sont désormais à relier dès lors que nous voudrions tenter une sortie de la barbarie présente et de ses amplifications futures. Dit autrement : tout pédagogue est appelé à se faire écologue – et vice-versa – afin de penser et (ré)inventer collectivement des espaces, structures, institutions, méthodes, connaissances et pratiques permettant d’habiter le monde sans le mutiler. Métamorphose ou barbarie(s) : l’enjeu est de taille, mais ré-ouvre la possibilité d’une vie bonne sur et avec notre planète.

NOTES :

- [1] Lan Wang-Erlandsson, Arne Tobian, Ruud J. van der Ent et al., « A planetary boundary for green water », Nature Reviews Earth & Environment, n°3, 2022, pp. 380-392.

- [2] « Climat : 250 millions de nouveaux déplacés d’ici à 2050, selon le HCR », 2008 (https://news.un.org).

- [3] Will Steffen et al., « The trajectory of the Anthropocene : The Great Acceleration », The Anthropocene Review, 2(1), 2005, pp. 81-98.

- [4] François Scheidler, La Fin de la mégamachine. Sur les traces d’une civilisation en voie d’effondrement, Seuil, 2020.

- [5] Jean-Jacques Wittezaele, Teresa Garcia-Rivera, A la recherche de l’école de Palo Alto, Seuil, 2006.

- [6] Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) est un organisme intergouvernemental chargé d’évaluer l’ampleur, les causes et les conséquences du changement climatique en cours (ndlr).

- [7] La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBES) est un groupe international d’experts sur la biodiversité (ndlr).

- [8] Simon Willcock, Gregory S. Cooper, John Addy et al., « Earlier collapse of Anthropocene ecosystems driven by multiple faster and noisier drivers », Nature Sustainability, 2023 (https://doi.org/10.1038/s41893-023-01157-x).

- [9] Une étude de l’Université de Cambridge – intitulée Discourses of climate delay – a mis en évidence 12 excuses récurrentes brandies par les partisans du statu quo afin de retarder toute action sérieuse. Voir William F. Lamb et al., « Discourses of climate delay », Global Sustainability, vol. 3, e17, 2020.

- [10] Cédric Chevalier, Thibault De La Motte, Déclarons l’état d’urgence écologique, Éditions Luc Pire, 2020.

- [11] Laurent Lievens, Décroissance et néodécroissance. L’engagement militant pour sortir de l’économisme écocidaire, Presses universitaires de Louvain, 2022.

- [12] Nous renvoyons notamment à toute la littérature issue du courant de la décroissance, l’un de seuls réellement sérieux face à ces questions. Voir notamment Serge Latouche, Paul Ariès, Timothee Parrique, Ivan Illich, Bernard Charbonneau, André Gorz, Jacques Ellul, Alain Gras, etc.

- [13] En 2022, je démissionnais de mon poste d’enseignant à la Louvain School of Management pour alerter l’opinion publique. Cet acte de lanceur d’alerte s’est traduit dans deux lettres ouvertes (disponibles ici : https://blogs.mediapart.fr/laurent-lievens).

- [14] Cela fera l’objet d’un ouvrage collectif prochain, qui abordera notamment le système d’enseignement supérieur au travers du cas emblématique de la science économique et de la gestion.[15] Philippe Godard, Pédagogie pour des temps difficiles – Cultiver des liens qui nous libèrent, Écosociété, 2021.