Et si le suricate possédait le remède à nos angoisses ? C’est le pari de Pablo Servigne et Nathan Obadia dans « Le Pouvoir du suricate », où ce mammifère leur inspire une jonction entre développement personnel et collectif. À la sortie de Comment tout peut s’effondrer, en 2015, Pablo Servigne a découvert dans quel état de sidération son livre a plongé son lectorat. À chacune de ses conférences, quelqu’un dans l’audience surgissait, souvent en état de panique, pour partager ses plus grandes trouilles. Les (...)

Peur de l’avenir, peur de l’échec ou du conflit, stress, éco-anxiété, angoisse existentielle… la peur plane sur nos vies. Sous prétexte qu’elle peut faire paniquer ou tétaniser, nous en sommes arrivés à la mépriser, à l’ignorer, à la fuir, et même à la combattre. Erreur stratégique ! Car la peur nous constitue et nous fait grandir. Elle est pure énergie. Elle protège, stimule et mobilise. Elle nous sauve la vie. À une condition : en faire une alliée. Pablo Servigne et Nathan Obadia invitent à revisiter notre rapport à la peur. Ils proposent une boussole et une carte pour naviguer dans ce territoire méconnu et choisissent la métaphore du Suricate – ce petit animal du désert posté en sentinelle à l’affût de la moindre menace –, pour désigner notre système interne de détection des dangers.

Pablo Servigne, effondriste, a inventé le concept de collapsologie. Après les crises climatiques, environnementales, financières qu'il annonce, il se réjouit, avec la jeunesse, de passer à un autre monde : “On va pouvoir créer quelque chose de nouveau”.

Chercheur in-terre-dépendant et auteur

"Effondrement: 20 scénarios possibles" met en lumière les divers scénarios d'avenir, de la croissance des technologies vertes à la possibilité de récession, de la gestion démographique à la question cruciale de la neutralité carbone. Thierry Brugvin examine ces facteurs clés avec une rigueur analytique, offrant des estimations réalistes et explorant des futurs plus ou moins désirables.

Aurélien barrau Pablo Servigne écologie

"Des solutions techniques ? Et puis quoi encore! " avec Aurélien Barrau et Pablo Servigne autour de Julien Devaureix.

Entretien avec Pablo Servigne suite à la conférence "L’entraide en temps de crise : une nécessité", à Clermont-Ferrand en mai 2023.

Janvier 2023 - décembre 2025 Ce projet de recherche opérationnelle vise, à partir d’une série d’études de cas, à mieux comprendre les processus d’entraide qui se mettent en place de façon spontanée en situation de crise ainsi que les rapports entre les réseaux d’entraide et les professionnels de l’aide, afin de donner des pistes de recommandations opérationnelles pour les citoyens/individus et les organisations/acteurs de la réponse en amont, pendant et après les crises.

"C’est foutu." "C’est mort." Ces affirmations, on les entend de plus en plus souvent au regard de l’urgence écologique qui devient chaque jour plus concrète et alarmante. Face à la multiplication des catastrophes naturelles, des pénuries, à l'émergence des pandémies, aux espèces qui disparaissent, beaucoup de personnes n’ont plus d’espoir et sont persuadés que tout va s’effondrer. Selon une étude internationale de 2020, 65% des Français pensent que "la civilisation telle que nous la connaissons actuellement va s'effondrer dans les années à venir". Mais que met-on vraiment derrière le “c’est foutu” ? Qu’est ce que ça veut dire exactement l'effondrement ?

Effondrement, catastrophisme, survivalisme, collapsologie, les mots ne manquent pas pour annoncer la chute qui nous attend à l’issue de la fin du règne du Dieu marché. Pour ne pas se limiter à la stupeur qui engendre souvent l’incapacité d’agir, les serveurs du Comptoir vous proposent de rencontrer Pablo Servigne, co-auteur de Comment tout peut s’effondrer (Seuil, 2015) avec Raphaël Stevens. Pour préserver notre santé mentale, il a aussi participé à l’écriture de L’Entraide : L’autre loi de la jungle (Les liens qui libèrent, 2017) avec Gauthier Chapelle. Un ouvrage qui nous rappelle que notre société individualiste n’est pas irrémédiable et que l’humanité est traversée par la coopération entre ses membres, qu’il s’agit aujourd’hui de favoriser contre vents et marées.

A la suite du succès phénoménal de Comment tout peut s’effondrer et d’Une autre fin du monde est possible, la question d’un possible effondrement a envahi les médias, l’époque, les esprits. Les événements catastrophiques qui ponctuent l’actualité prennent place dans ce récit. Mais de quels effondrements s’agit-il ? Peut-on en parler aux enfants ? Comment ? Et aussi, pourquoi les boomers ont-ils tant de mal à comprendre ? Mêlant arguments, expérience et affects, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle répondent aux questions des jeunes parents inquiets dans L’effondrement expliqué à nos enfants… et à nos parents, éditions du Seuil.

L’entraide en temps de crise, une nécessité Pablo Servigne, éthologue, auteur et conférencier Avec la crise, les égoïsmes reviennent. C’est une idée reçue. Non seulement ce sont les égoïsmes qui sont à la racine des problèmes, mais c’est plutôt l’entraide qui émerge en temps de catastrophe ! Pourquoi ? Comment ? De quelle entraide parlons-nous ? Et comment est-elle la clé pour traverser les tempêtes ? Une conférence pour nous faire changer de regard, pour retrouver puissance, résilience et espérance. Ancien chercheur en éthologie, Pablo Servigne se consacre, depuis 2008 à l’éducation populaire, à travers des livres, des conférences et des formations. Il est notamment le cocréateur du concept de collapsologie (l’étude des effondrements) et il a co-écrit avec Gauthier Chapelle L’Entraide, l’autre loi de la jungle (LLL, 2017).

Sélection & plus - Pablo Servigne, Gauthier Chapelle, Cédric Chevalier, Laurent Lievens, Timothée Parrique

Editions Seuil - « Papa, c’est quoi cette histoire de fin du monde ? » Entre effondrement du vivant et effondrement possible de notre société… le mot plane comme une ombre au-dessus de notre époque. Mais de quels effondrements s’agit-il ? Peut-on en parler aux enfants sans les angoisser ? Avec quels mots ? Et aussi, pourquoi certains boomers ont-ils tant de mal à comprendre ? Mêlant arguments, expérience et affects, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle tissent une discussion à bâtons rompus entre générations avec pour horizon la préservation des liens.

Depuis la publication en 2015 de Comment tout peut s’effondrer (Seuil), Pablo Servigne est devenu une figure majeure de la collapsologie, cette « science appliquée et transdisciplinaire de l’effondrement ». Avec Gauthier Chapelle, agronome et biologiste, ils publient L’Effondrement (et après) expliqué à nos enfants et à nos parents (Seuil, 2022), petit livre grand public mettant en scène des échanges intergénérationnels autour de ce sujet angoissant. Une manière de rétablir le dialogue alors que le clivage entre la génération Greta Thunberg et les « boomers » ne fait que s’accentuer.

Pablo Servigne a défini la collapsologie comme l’étude de l’effondrement de la civilisation industrielle et de ce qui lui succédera. De quoi mettre en récit la catastrophe, dans l’espoir d’un sursaut individuel et collectif.

Et s’il était désormais impossible d’empêcher un emballement climatique et donc d’éviter un effondrement sociétal ? C’est le constat du mouvement d’origine anglaise Deep Adaptation (Adaptation Radicale), qui arrive maintenant en France. Ce jeune mouvement est né après la publication d’un article de Jem Bendell, professeur d’université sur le développement durable à l’université de Cumbria (Grande-Bretagne).

Nous sommes le 4 février 2120. Paris est-il toujours Paris ? Des bisons broutent-ils la prairie autour du Rond-Point ? Et le théâtre est-il désormais une ferme en permaculture, un atelier low-tech ou un centre d’hébergement pour les migrants climatiques ?

Dominique Bourg, Pablo Servigne , Blanche Gardin, nous parlent du réchauffement climatique et d'effondrement entre gravité extrême et humour décalé

Dans son livre L'écologie et la narration du pire, l'universitaire Alice Canabate retrace l’émergence de ce que l’on appelle aujourd’hui la « collapsologie ».

Comment tout peut s’effondrer : petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes est un essai co-écrit par Pablo Servigne ingénieur agronome, docteur en biologie et Raphaël Stevens expert en résilience des systèmes socioécologiques, édité en avril 20151. Les auteurs analysent, sans concession, les ressorts d’un possible effondrement de notre civilisation thermo-industrielle.

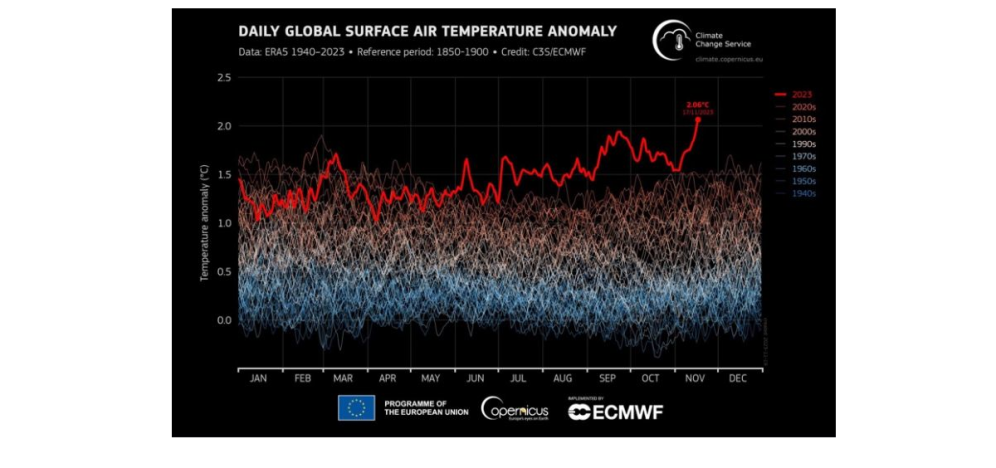

Le troisième volet ( = les moyens de réduire l’influence humaine sur le climat) était en relecture et de devait pas sortir avant mars 2022, mais certains scientifiques/rédacteurs l’ont fait fuité car ils craignaient que le rapport soit édulcoré au fil des mois par les gouvernements. Comme ça, on saura exactement ce qu’ils retoucheront…

Pablo Servigne a défini la collapsologie comme l’étude de l’effondrement de la civilisation industrielle et de ce qui lui succédera. De quoi mettre en récit la catastrophe, dans l’espoir d’un sursaut individuel et collectif.

La “chronique sciences”, par Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Chercheurs indépendants, experts en études prospectives et co-auteurs notamment de Comment tout peut s’effondrer.

Rencontre avec Pablo Servigne, le célèbre théoricien de l'effondrement. Contrairement à l'image d'oiseau de mauvais augure que certains tentent de lui coller à la peau, il est plein d'espoir. La solution se trouve selon lui dans l'entraide, seule capable de l'emporter face à la loi du plus fort, qui continue aujourd'hui de s'imposer. Pour Novethic, il se dévoile - un peu - et esquisse un futur désirable.

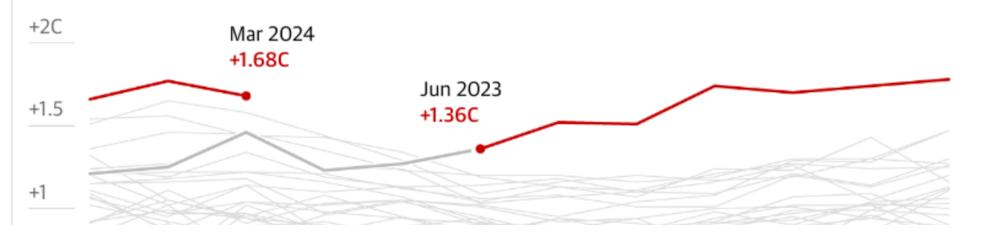

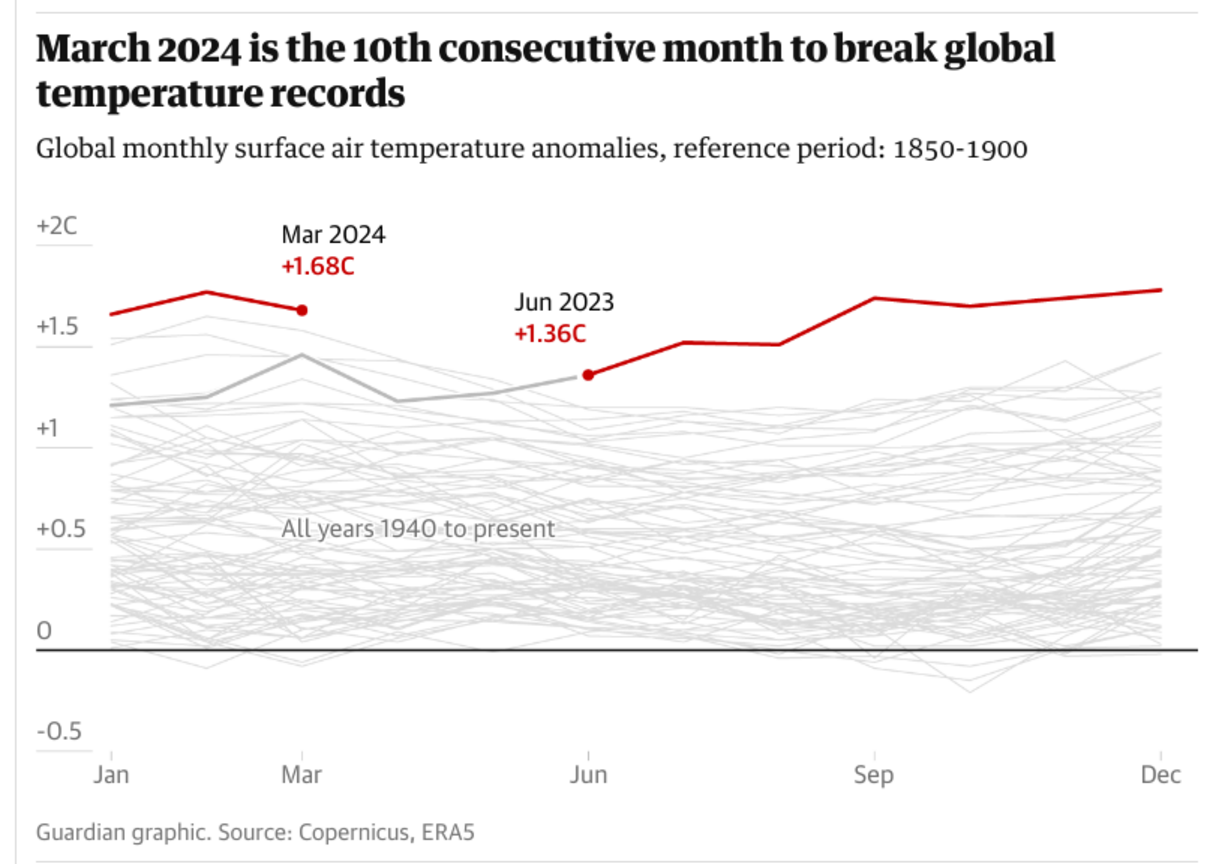

Fondée sur les travaux des climatologues, la crainte d’un effondrement planétaire hante les citoyens des pays occidentaux. Engendrant chez certains des théories catastrophistes, voire des modes de vie alternatifs, elle peut néanmoins devenir le fondement d’une nouvelle éthique Le grand historien des mentalités religieuses, Jean Delumeau (1923-2020), souriait volontiers des frayeurs de ses contemporains. L’insécurité urbaine, les accidents d’avions ou les maladies chroniques ne l’impressionnaient guère : l’auteur de La Peur en Occident (XIV e -XVIII e siècles, Fayard, 1978) avait côtoyé des périls infiniment plus menaçants en fréquentant assidûment les archives du Moyen Age et des débuts de la modernité en Occident. A cette époque, résumait-il, les hommes et les femmes étaient « exposés à la mort à chaque instant ». « Voilà pourquoi certaines peurs contemporaines me semblent excessives » , concluait-il

Rencontre avec les collapsologues Raphaël Stevens et Pablo Servigne, à l'occasion de la sortie de l'ouvrage collectif Aux origines de la catastrophe (Les Liens qui libèrent, 2020), qui remonte loin dans le temps pour identifier les raisons qui expliquent l'état du monde actuel.

Climat déréglé, pandémies à répétition, écosystèmes détruits, sécurité alimentaire menacée, pénurie de ressources, système financier instable... Notre Terre est gravement en péril, c’est un état de fait. Mais au-delà des constats, il est indispensable de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là.

En quelques années, l’effondrement de notre société humaine est passé du statut de fantasme à celui de probabilité admise par la communauté scientifique. Comment vivre avec cette perspective d’un basculement désormais inéluctable de notre monde ? Entretiens avec Isabelle Attard, Carolyn Baker, Nicolas Casaux, Yves Cochet, Nicolas Hulot, Derrick Jensen, Jean Jouzel, Arthur Keller, Vincent Mignerot et Pablo Servigne.

Entendre cette clameur des vivants qui habitent avec nous la Terre est devenu une affaire de vie ou de mort. Tel est le sens des « propositions pour un retour sur Terre » : engager une politique qui viendrait se substituer à celle de la croissance et de la consommation infinies pour ouvrir la voie d'un habiter terrestre, viable et fraternel.

Penser écologiquement et socialement le monde de demain, celui de l’après Covid-19, préoccupe et nourrit de nombreuses réflexions. Afin de nourri le débat, nous republions ici en intégralité les Propositions pour un retour sur Terre proposées par Dominique Bourg, Philippe Desbrosses, Gauthier Chapelle, Johann Chapoutot, Xavier Ricard-Lanata, Pablo Servigne et Sophie Swaton

collapsologie,

effondrement,

transition,

focusclimat,

co2,

réchauffement,

climatique,

urgence,

plusde2,

Dominique,

Bourg,

Pablo,

Servigne,

Jean-Baptiste,

Fressoz,

Delphine,

Batho,

Philippe,

Bihouix,

Vincent,

Mignerot Réchauffement climatique, extinction de centaines de milliers d’espèces, pollutions globales, guerres de l’eau et d’autres ressources, migrations massives... tous ces dangers convergent et se démultiplient en un péril unique que des certains ont commencé à envisager : celui d’un effondrement global de la civilisation, voire de la biosphère elle-même, engagée dans une tragique « sixième extinction ».

Les études convergent pour nous annoncer la forte probabilité de l'effondrement de nos sociétés . Pierre-Éric Sutter, psychologue, et Loïc Steffan, économiste, analysent les mécanismes de la prise de conscience, chez ceux qui rejettent l'idée de collapse et chez ceux qui l'acceptent. La peur, manifestation de l'instinct de survie, nous pousse à créer une nouvelle vision du monde, durable, solidaire, résilente et capable de succéder à nos sociétés industrielles. Les auteurs nous décrivent les voies qui conduisent de la peur à une nouvelle sagesse : celle, extérieure, de l'action et du changement de mode de vie et celle, intérieure, de la méditation philosophique et de la recherche de sens.

Réchauffement climatique, extinction de certaines espèces, pollutions globales, guerres de l’eau et d’autres ressources, migrations massives... tous ces dangers convergent et se démultiplient en un péril unique que des spécialistes de différents domaines ont commencé à envisager : celui d’un effondrement global de la vie humaine, voire de la biosphère elle-même, engagée dans une tragique sixième extinction.

La grande affaire du XXIe siècle sera l’écologie : comment, face à une dégradation de la biosphère jamais observée dans l’histoire, allons-nous empêcher le désastre et refaire une société juste et pacifiée ? Ceux qui tiennent aujourd’hui les manettes de la société n’ont pas la réponse à cette question cruciale. Mais une nouvelle génération arrive aux commandes et donne le ton de ce que seront les décennies à venir. L'équipe de Reporterre est allée interroger ses plus vaillants représentants : Claire Nouvian, Pablo Servigne, François Ruffin, Corinne Morel Darleux, Jon Palais, Jade Lindgaard, Alessandro Pignocchi, Angélique Huguin, Matthieu Amiech, Fatima Ouassak, Pierre Rigaux, Juliette Rousseau… Ces femmes et ces hommes ont tous moins de 45 ans. Nous leur avons demandé comment elles et ils étaient arrivés à l’écologie, quelle était leur vision du monde et comment, au quotidien, changer la vie. Ensemble, ils dessinent un nouveau monde, où la nature, la justice sociale, le bien commun, la sobriété, la techniqu

focusclimat,

co2,

réchauffement,

climatique,

urgence,

collapsologie,

effondrement,

transition,

Pablo,

Servigne,

et,

Raphaël,

Stevens,

Julien,

Wosnitza,

Enzo,

Lesourt,

Gauthier,

Chapelle Catastrophes naturelles, réchauffement climatique, montée des populismes… La fin du monde serait-elle déjà en marche? C’est l’hypothèse des collapsologues, ces chercheurs qui s’intéressent à l’effondrement de notre civilisation. France Culture reçoit leur figure de proue en France, Pablo Servigne.

Risque climatique, instabilité économique, effondrement de la biodiversité, pics de production de ressources fossiles, croissance démographique et instabilité démocratique sont autant de réalités désormais bien documentées par la littérature scientifique. Le caractère exponentiel de ces perturbations et leur combinaison font peser des inquiétudes sur la résilience de notre civilisation thermo-industrielle. Celle-ci risque-t-elle de s’effondrer avant la moitié du siècle en cours ?

Collapsosophie, entraide, capitalocène... A l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Pablo Servigne revient dans le hors-série "Et si tout s'effondrait?" de Socialter sur les causes de l'effondrement global et les possibilités de dépassement de l'angoisse collective qui en résulte.

Cette vidéo a pour but de faire découvrir et expliquer la forte possibilité d'un #effondrement de notre #civilisation à travers des extraits d'interviews d'experts parlant de grands phénomènes qui participent à cet effondrement. Que cela soit la pénurie de ressources, le changement climatique, le pic pétrolier, la non résilience de notre système financier et beaucoup d'autres phénomènes, il est important de comprendre que tout cela est interconnecté et "favorisera" l'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle.

Entretien entre Pablo Servigne et François Ruffin, avec une dernière bière et une dernière frite avant, peut-être, la fin du monde... (tel que nous le connaissons).

Rencontre/débat à la maison des métallos (Paris XXème), le 20 octobre 2018, avec les éditions du Seuil (merci Isabelle !) et les Tréteaux de France. En écho à la charge prémonitoire féroce de Karel Capek contre la mégalomanie humaine. Pour Pablo Servigne, Raphaël Stevens, et Gauthier Chapelle, auteurs de Une autre fin du monde est possible, l’effondrement de notre civilisation née avec la machine à vapeur n’est plus une probabilité, mais une certitude. Comment survivre avec cette idée ? Autrement dit, comment construire une résilience intérieure qui nous aide à traverser les temps qui viennent sans nous effondrer ? Rencontre-débat avec Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Robin Renucci, modérée par Francesca Isidori, journaliste et critique littéraire. (source: maison des métallos)

effondrement,

pablo,

servigne,

jean-marc,

jancovici,

meadows,

yves,

cochet,

clément,

montfort,

philippe,

bihouix,

jean,

jouzel,

hubert,

reeves,

claude,

bourguignon,

videos01,

Dennis Interview de Pablo Servigne en direct

Parce que la fin du monde méritait bien un documentaire de 42 minutes.

"Tout le monde lutte pour sa propre survie, et c'est toujours le plus fort et le plus égoïste qui s'en sort le mieux". Cette idée reçue, inculquée dès l'école, cette loi de la jungle n'explique pas tout. Longtemps, on a présenté la compétition comme un phénomène inhérent au vivant.

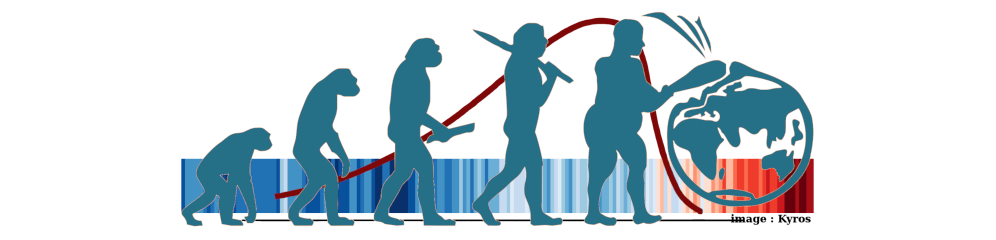

Depuis l’aube de l’humanité le monde n’a cessé de se transformer. L’histoire de l’homme est une succession de bouleversements, de mutations et de révolutions. Du chasseur-cueilleur dans la savane africaine à l’homme hyper-connecté d’aujourd’hui on peut mesurer l’extraordinaire destin du sapiens. Un philosophe grec de l’antiquité affirmait : « La seule chose qui ne change pas c’est le changement lui-même ». Or, en ce début de troisième millénaire, beaucoup d’observateurs et de savants diagnostiquent une vertigineuse accélération du monde. Sommes-nous les contemporains d’un basculement de civilisation ?

Dans cette arène impitoyable qu’est la vie, nous sommes tous soumis à la « loi du plus fort », la loi de la jungle. Cette mythologie a fait émerger une société devenue toxique pour notre génération et pour notre planète. Aujourd’hui, les lignes bougent. Un nombre croissant de nouveaux mouvements, auteurs ou modes d’organisation battent en brèche cette vision biaisée du monde et font revivre des mots jugés désuets comme « altruisme », « coopération », « solidarité » ou « bonté ». Notre époque redécouvre avec émerveillement que dans cette fameuse jungle il flotte aussi un entêtant parfum d’entraide… Un examen attentif de l’éventail du vivant révèle que, de tout temps, les humains, les animaux, les plantes, les champignons et les micro-organismes – et même les économistes ! – ont pratiqué l’entraide. Qui plus est, ceux qui survivent le mieux aux conditions difficiles ne sont pas forcément les plus forts, mais ceux qui s’entraident le plus. Pourquoi avons-nous du mal à y croire ? Qu’en est-il de notre tendance s