Fiche de lecture – Raphaël Goblet

Voir la page Bruno Colmant

𝐁𝐫𝐮𝐧𝐨 𝐂𝐨𝐥𝐦𝐚𝐧𝐭 n’est pas le premier venu : intellectuel de haut vol, doté d’une culture impressionnante, il est l’auteur de plus de 80 ouvrages et une myriade d’articles, économiques principalement. Pour son pedigree, trop long à développer ici, je vous renvoie vers votre moteur de recherche favori, sachez tout de même qu’il est économiste, fiscaliste, chargé de cours dans plusieurs universités, qu’il a travaillé pour plusieurs banques et a même présidé la bourse de Bruxelles (en plein crash de 2008).

J’avoue que pendant longtemps, je ne me suis guère intéressé à sa pensée (bien que je l’aie souvent entendu, vu, lu rapidement dans divers médias), jusqu’à ce je l’entende dans le très bon podcast « Septante minutes avec » (https://www.youtube.com/watch?v=GxjqPhHOmG4), puis chez Vincent Kanté dans l’excellent Limit il y a 5 mois (https://www.youtube.com/watch?v=l3GehCd6XC4).Il n’y va pas avec le dos de la cuillère, et m’a totalement bluffé en avouant tout de go « Je me suis trompé : le néolibéralisme, que j’ai défendu pendant longtemps, est une illusion, une tromperie » (je paraphrase).Waouh !

Lui qui a défendu, jusqu’au cœur des institutions bancaires et financières, des principes qui me semblaient contraires à l’environnement et à l’humain, le voilà qui fait volte-face, avec une sincérité et un aplomb désarçonnant. J’ai toujours eu tendance à accorder un plus grand crédit à ceux qui critiquaient des systèmes dont ils faisaient (ou avaient fait) partie (dont l’excellentissime Bernard Lietaer par exemple, pour rester dans le thème), qu’à ceux qui y jetaient un regarde extérieur…

Et donc j’ai décidé de me pencher sur son dernier bouquin (le premier que je lis de lui), « Une Brûlante Inquiétude ». Je n’ai pas été déçu ! Le bouquin commence même par des propos assez violents, qui sonnent comme un mea culpa assumé et sincère (p.21-22): « 𝐽𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑖𝑛𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑦𝑜𝑛𝑠, 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑒𝑛 1937, 𝑎̀ 𝑙’𝑎𝑢𝑏𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑔𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒́𝑡𝑎𝑢𝑥, 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑢𝑥. […] 𝐿𝑒 𝑛𝑒́𝑜𝑙𝑖𝑏𝑒́𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑜-𝑠𝑎𝑥𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑛𝑎𝑙𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑔𝑎𝑛 𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑒́𝑒, 𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑜𝑛𝑔𝑒 𝑒𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑖𝑙𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙𝑒́𝑒. […] 𝐸𝑡 𝑙𝑜𝑟𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙𝑎𝑡𝑠 𝑑𝑢 𝑛𝑒́𝑜𝑙𝑖𝑏𝑒́𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑛𝑒́𝑒𝑠 1980, 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑢 𝑝𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑐𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑠𝑝𝑒́𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒, 𝑎𝑢𝑥𝑞𝑢𝑒𝑙𝑠 𝑗’𝑎𝑖 𝑝𝑜𝑢𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑐𝑟𝑢, 𝑗𝑒 𝑚𝑒 𝑑𝑖𝑠 𝑎𝑢𝑗𝑜𝑢𝑟𝑑’ℎ𝑢𝑖 : 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑣𝑢𝑙𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑒́ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 ! 𝑄𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑢𝑣𝑟𝑒𝑡𝑒́ 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒́𝑒 ! […]. 𝐶’𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒. »

Paf ! Le ton est donné, avec ce regard en arrière sans concession. Il y oppose tout de suite une proposition pour l’avenir : l’Europe, seule piste crédible à ses yeux, et le retour de l’État, comme devant mieux répartir les revenus vers les plus démunis, mais aussi restaurer sa puissance et soustraire les aspects sociaux et environnementaux aux lois du marché. Il explique que c’est cela qui l’a poussé à écrire ce bouquin, en rupture avec les idées qu’il a pu défendre il y a 20 ans.

𝗟𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗹’𝗲́𝘁𝗮𝘁 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲̀𝗴𝗲.

Bruno Colmant explique ensuite comment il est arrivé à la conclusion qu’il fallait un « retour de l’état stratège » : dans un contexte de mondialisation et d’interdépendance croissantes des pays, basée sur une économie de marché néolibérale, il apparaît de plus en plus certain que nous courons à la catastrophe dans les 5 années qui viennent. Pour tenter d’éviter le pire – ou en tout cas de l’amortir, l’état devrait se soustraire aux intérêts et lobbies privés, qui détruisent les structures collectives, qui « font obstacle à la logique d’un marché pur et sans friction » : « 𝐶’𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛 𝑒́𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑜𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒́𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑡 𝑑’𝑖𝑛𝑡𝑒́𝑟𝑒̂𝑡 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑢𝑒𝑢𝑥, ℎ𝑢𝑚𝑏𝑙𝑒𝑠, 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠, 𝑒𝑡 𝑎̀ 𝑙’𝑒́𝑐𝑜𝑢𝑡𝑒, 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒́ 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠, 𝑐’𝑒𝑠𝑡-𝑎̀-𝑑𝑖𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑒̀𝑠 𝑙𝑜𝑖𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑖𝑒́𝑣𝑟𝑒́𝑠 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠 𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑒́𝑔𝑎𝑙𝑜𝑚𝑎𝑛𝑖𝑎𝑞𝑢𝑒 » (p.28).

Il va plus loin : c’est un état au service d’un projet démocratique, soucieux de faire participer les citoyens, capable d’anticipation, d’actions transversales de long terme, capable de coordonner et de planifier avec le secteur privé, protecteur, qui assure un juste partage, qui assure une veille économique, et j’en passe… ça ressemble, en effet, à ce que tout citoyen pourrait attendre d’un état, mais donc nous sommes manifestement bien loin par les temps qui courent.

Cet état « idéalisé » se serait perdu, fourvoyé, alors qu’il plongeait il y a quarante ans dans un contexte d’économie de marché anglo-saxonne, allant de paire avec un changement structurel des relations entre capital et travail : la sur-importance donnée au capital, devenu plus mobile que le travail, a provoqué d’énormes disparités économiques, sociales, climatiques et environnementales, contre lesquelles « 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑢𝑝𝑙𝑒𝑠 𝑠’𝑖𝑛𝑠𝑢𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑒́𝑏𝑟𝑎𝑛𝑙𝑎𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑓𝑜𝑖𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑒́𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑛𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒́𝑔𝑒́𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒́ ».

Mais attention, Bruno Colmant se revendique malgré tout capitaliste, mais il ajoute que le capitalisme fonctionne quand « 𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑒𝑡 𝑙𝑎 𝑟𝑒̀𝑔𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑙’𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑒𝑡 𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑑’𝑢𝑛𝑒 𝑚𝑒̂𝑚𝑒 𝑝𝑖𝑒̀𝑐𝑒. […] 𝑆𝑖 𝑙’𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒́ 𝑒́𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑒 𝑛’𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑎̀ 𝑝𝑟𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟, 𝑙𝑎 𝑟𝑒́𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑓𝑎𝑖𝑡𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑖𝑟𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑒́𝑞𝑢𝑎𝑡𝑠 » (p.33). Une sorte de capitalisme social ? Voilà une question à lui poser… Pour lui, donc, le capitalisme exige une régulation étatique, ce que refuse le néo-libéralisme, et ce qu’il justifie longuement dans les pages qui suivent (je ne vais quand même pas spoiler la totalité du bouquin).

𝐋𝐚 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟎𝟖.

2008, tout le monde s’en souvient, et l’année de cette fameuse crise des Subprimes (il retrace brièvement les événements, mais si vous voulez quelque chose de plus exhaustif, je vous invite à lire « Illusion Financière » de Gaël Giraud, donc j’ai écrit une longue note de lecture ici : https://etatdurgence.ch/blog/livres/illusion-financiere/). A ce moment, Bruno Colmant est président de la Bourse de Bruxelles et siège au comité de direction de la Bourse de New York… Il consacre d’ailleurs un livre à cet événement (que je n’ai pas lu) : « 2008, l’année du Krash », chez De Boek & Larcier.

Il semble qu’un déclic soit apparu à l’occasion de cette crise : « 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑔𝑢𝑒 𝑛𝑒́𝑜𝑙𝑖𝑏𝑒́𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑢𝑖𝑠 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑠, 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑒́𝑎𝑙𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑜-𝑠𝑎𝑥𝑜𝑛 𝑛’𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑛𝑜𝑠 𝑒́𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑢𝑥 » (p.41). Dans les pages suivantes, il explique de quoi est faite cette incompatibilité entre néolibéralisme et état social, pour en venir à la conclusion tout cela nous a amené au bord de bouleversements incontrôlés, qui risquent bien de nous tuer, sauf à revenir à la raison : les limites planétaires nous indiquent que nos désirs sont inatteignables…

Il poursuit sur une critique de l’Euro, pas dans sa légitimité, mais bien dans le cadre de sa mise en œuvre : c’eût été une très belle idée, mais « 𝑚𝑎𝑙ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑙’𝐸𝑢𝑟𝑜 𝑛𝑒 𝑠’𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑒́ 𝑑’𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒́𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑐𝑜ℎ𝑒́𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑎𝑢 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒́𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒́ 𝑑𝑒́𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒́𝑠. 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑦𝑜𝑝𝑖𝑒 𝑎-𝑡-𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑢 𝑎𝑐𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑝𝑙𝑜𝑚𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑜𝑛𝑡 𝑛𝑒́𝑔𝑜𝑐𝑖𝑒́ 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 ? » (p.57).

L’état fut donc « 𝑑𝑒́𝑝𝑜𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒́ 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒́𝑟𝑜𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑑’𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑔𝑢𝑖𝑑𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑒́𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒𝑠 » (p.58), mais en plus il a été contraint à des équilibres budgétaires, ce qui a provoqué selon lui un « laminage » des investissements publics, tout cela parce qu’il existe deux sortes de déficits publics (expansionniste et récessif, je vous laisse lire le bouquin pour les détails, Giraud en parle également dans Illusion Financière), qui ont été confondus bien à tort par la pensée néolibérale, et la BCE d’en prendre pour son grade dans la foulée !

Concernant les événements récents en Europe (la guerre en Ukraine), je ne suis pas étonné de lire qu’il considère cela comme un facteur aggravant (et non comme une cause). Il la considère d’ailleurs comme « 𝑢𝑛𝑒 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑢𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒́𝑠𝑒𝑠𝑝𝑜𝑖𝑟 𝑑’𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑠’𝑒́𝑝𝑢𝑖𝑠𝑒 » (p.62).

Le constat du contexte pour les années qui viennent est sans appel, et parfaitement clairvoyant, je trouve : nous nous dirigeons vers des pénuries d’énergie, une hausse des prix alimentaires, une baisse de pouvoir d’achat, une rancœur sociale croissante, une baisse de compétitivité des entreprises, des faillites, du chômage. L’état devra, obligatoirement, creuser un déficit budgétaire, et la BCE n’aura pas grand pouvoir d’action. Car, souligne-t-il bien à propos, « 𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑡, 𝑎̀ 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒, 𝑑𝑒 𝑙’𝑒́𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 […] 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑞𝑢’𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑢𝑡, 𝑒𝑛 𝑚𝑒̂𝑚𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠, 𝑖𝑚𝑝𝑒́𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑒́𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑢𝑥 » (p.65).

Alors, que faire ? Partir à la reconquête de la démocratie ? Oui, mais elle est menacée par la croissance des inégalités (on le voit d’ailleurs un peu partout, les extrêmes montent en grade ). Pour lui, « 𝑙𝑒 𝑑𝑒́𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 » (p.67). Et d’ajouter « 𝑂𝑟, 𝑙’𝑒́𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒̀𝑔𝑒 𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑢𝑡 𝑟𝑒́𝑠𝑢𝑙𝑡𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑑’𝑢𝑛 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑢𝑠 𝑒́𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖𝑓, 𝑐𝑎𝑟 𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑢𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑒𝑡 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 » (p.68). Comment lui donner tort, mais comment y croire encore… n’a-t-on pas déjà passé la frontière (au moment où j’écris le gouvernement français vient de passer son 11ème 49.3 concernant la réforme des retraites).

𝐓𝐨𝐮𝐬 𝐚𝐭𝐨𝐦𝐢𝐬𝐞́𝐬 ?

Le néolibéralisme anglo-saxon est pointé directement du doigt par l’auteur : « 𝐿𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒̀𝑙𝑒 𝑛𝑒́𝑜𝑙𝑖𝑏𝑒́𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑙’𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑖𝑡𝑒́ 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒́𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒𝑢𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑢𝑡 𝑎𝑝𝑎𝑖𝑠𝑒𝑟 » (p.69). En effet, il sous-tend que chacun d’entre nous devienne un microcapitaliste, mu par son seul intérêt et sa prospérité individuelle, et donc que la « 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑖̂𝑡 𝑎𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑑’𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑢𝑙 𝑑𝑒́𝑠𝑖𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 ». Nous serions donc dans une forme d’atomisation des individus, destinés à être une valeur mobilière se fondant dans la logique de marché. Dans ce contexte, « 𝑙’𝑒́𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑜𝑖𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑒̀𝑟𝑒, 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑞𝑢’𝑖𝑙 𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒́ 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑒̀𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒 » (p.71). Ma question étant, encore une fois : n’est-il pas déjà trop tard ?

𝐔𝐧 𝐚𝐮𝐭𝐫𝐞 𝐫𝐞́𝐜𝐢𝐭 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐩𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐞́𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐪𝐮𝐞 ?

De nos jours, la notion de récit est devenue centrale dans beaucoup de discours touchant à la transition, les bascules, les effondrements. Bruno Colmant semble également – même s’il n’appelle pas cela comme ça – en être partisan : pour lui, il faut absolument reformuler un projet de société : nous sommes actuellement dans « 𝑙’𝑒́𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑙𝑒, 𝑒𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑖𝑡 𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟 » (p.73), d’autant qu’une lourde contrainte nous tombe dessus : la dette écologique. « 𝑁𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑣𝑜𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒́ 𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑒𝑡 𝑙𝑒 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑝𝑟𝑒́𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑢𝑛𝑡. 𝑀𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑢𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒́𝑡𝑒́𝑠 𝑠’𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑠𝑐ℎ𝑖𝑧𝑜𝑝ℎ𝑟𝑒́𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒. 𝐸𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑒́𝑙𝑒̀𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑎𝑢 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑢 𝑓𝑜𝑛𝑑 𝑑’𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠-𝑚𝑒̂𝑚𝑒𝑠 𝑙’𝑖𝑚𝑚𝑖𝑛𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 » (p.73).

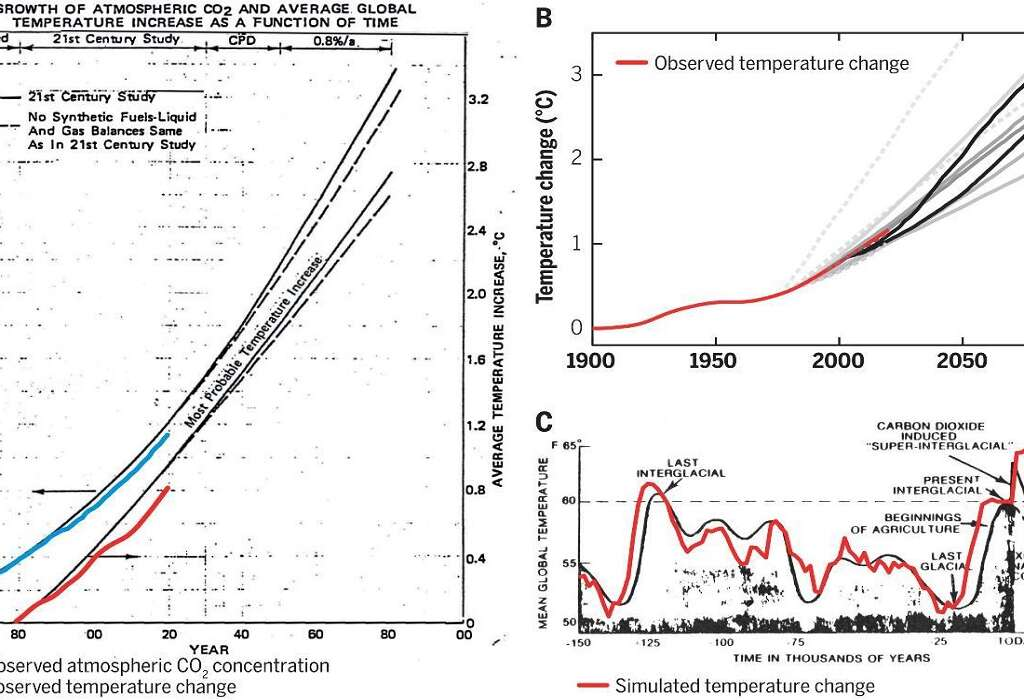

Autant dire que le « récit » dominant notre société, le néolibéralisme, a fait son temps, bien malhonnêtement, nous plongeant dans le désarroi face à un défi, une catastrophe imminente : « 𝐋𝐞 𝐜𝐚𝐭𝐚𝐜𝐥𝐲𝐬𝐦𝐞 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 ». Son constat est limpide :« 𝐿’𝑒́𝑐𝑜𝑠𝑝ℎ𝑒̀𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑒́𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑒́𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒. 𝐶𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑠𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑓𝑖𝑎𝑛𝑡, 𝑐𝑎𝑟 𝑙’ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒́ 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒̀𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑛 𝑗𝑒𝑢. 𝐿𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑡 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑡 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒 𝑎̀ 𝑟𝑒𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑙𝑒́𝑡ℎ𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒́. 𝐿𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑛𝑡ℎ𝑟𝑜𝑝𝑖𝑞𝑢𝑒, 𝑐’𝑒𝑠𝑡-𝑎̀-𝑑𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑟𝑒́𝑒́ 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒𝑠 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑖𝑛𝑠, 𝑝𝑜𝑢𝑟𝑟𝑎𝑖𝑡 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖̂𝑛𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑜𝑛𝑑𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒́𝑡𝑒́ ℎ𝑢𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒 » (p.75).

Mais pourquoi diable tous les économiques n’ont pas encore compris ça !!! Il liste une série de défis qui nous attendent , d’échéances bien connues, pour expliciter l’évidence même : « 𝑖𝑙 𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑟𝑒 𝑞𝑢’𝑢𝑛𝑒 𝑒́𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑢𝑒 𝑙’𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑒́𝑐𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒́𝑐𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑔𝑒́𝑛𝑒́𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 » (p.78), et cela est inatteignable sans une reprise en main étatique ! Certes il aurait pu, comme nombre de ses pairs, parier sur la technologie, mais clairvoyant, il affirme que miser sur ce seul aspect relève de la pensée magique (ouf !).

Il associe l’échec écologique passé et actuel à notre rapport aux valeurs artificielles plutôt qu’à la valeur immatérielle et incalculable de notre environnement :« 𝑁𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑑’𝑢𝑛 𝑠𝑦𝑚𝑏𝑜𝑙𝑒, 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑎𝑢𝑣𝑟𝑒𝑠 𝑑‘𝑢𝑛𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒. […] 𝑒́𝑟𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖𝑒, 𝑑𝑜𝑛𝑡 𝑙𝑎 𝑟𝑒́𝑚𝑢𝑛𝑒́𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑑𝑒𝑣𝑟𝑎𝑖𝑡 𝑒̂𝑡𝑟𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑡𝑢𝑖𝑡, 𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑢𝑛 𝑒́𝑐ℎ𝑒𝑐 𝑎𝑏𝑦𝑠𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒́𝑒 𝑣𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 » (p.84).

Il lance un avertissement clair au monde politique, identique à celui que j’ai souvent entendu expliquer aux élus par Arthur Keller: « 𝐷𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟𝑟𝑎𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑢𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝐸𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑛’𝑎𝑢𝑟𝑜𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑠𝑢𝑓𝑓𝑖𝑠𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 ». Et un nouvel aveu survient : il n’est plus possible, comme il l’a cru trop longtemps, de dissocier économie et écologie (séparation pourtant bien ancrée dans les théories économiques au moins depuis Jean-Baptiste Say), et il n’est pas non plus possible de laisser les marchés se réguler et gérer ce « cataclysme environnemental », car ils ne sont guère outillés pour cela, et ne sont d’ailleurs pas construits dans ce but.

Selon l’auteur, « 𝐼𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑎𝑖𝑡 𝑝𝑒𝑢𝑡-𝑒̂𝑡𝑟𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑑’𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒̀𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒̀𝑔𝑟𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑜𝑖𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑎̀ 𝑠𝑎𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙, 𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙, 𝑒𝑡 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 » (p.92). Diantre, comment n’y avons-nous pas pensé avant ? C’est une critique formulée, répétée, martelée par de très nombreux penseurs, écologistes, quelques rares économistes depuis au moins 50 années. Bon, on dit qu’il n’est jamais trop tard, mais pour le coup, j’ai la nette impression que si. Dommage…

D’après moi, il subsiste malgré tout une incohérence chez l’auteur, que j’aurai sans doute l’occasion d’éclaircir lors d’une rencontre : il écrit un raisonnement qui me laisse dubitatif (p.94): 1. Le capitalisme est le seul système économique expansionniste de l’histoire : s’il ne se développe pas, il s’effondre. 2. La lutte contre le changement climatique n’est pas compatible avec une croissance infinie. Je ne comprend dès lors pas comment l’auteur peut se définir comme profondément capitaliste, tout en étant aussi clairvoyant sur les catastrophes qui nous tombent dessus… D’ailleurs, Bruno Colmant parle d’un retour aux communs nécessaire, sous l’égide d’un état stratège bien sûr !

Pour plus de détails sur la question, j’en parle dans ma note de lecture de Gaël Giraud déjà cité plus haut (Illusion Financières), mais également dans ma note de « La tragédie des communs » de Garett Hardin, disponible ici : https://etatdurgence.ch/blog/livres/la-tragedie-des-communs/.

Il parle tout de même de « ligoter l’économie de marché aux contraintes climatiques et environnementales » : bon, à part préparer et pratiquer une décroissance, je ne vois pas comment on va y arriver, et ce n’est pas précisément un concept capitaliste orthodoxe.

D’ailleurs, il y vient :« 𝐹𝑎𝑢𝑡-𝑖𝑙 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑖𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑑𝑒́𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 ? 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠, 𝑗’𝑎𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑎𝑡𝑡𝑢 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑖𝑑𝑒́𝑒. 𝐴𝑢𝑗𝑜𝑢𝑟𝑑’ℎ𝑢𝑖, 𝑗𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠 𝑞𝑢’𝑢𝑛 𝑑𝑒́𝑏𝑎𝑡 𝑐𝑖𝑡𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡 𝑛𝑒́𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒, 𝑐𝑎𝑟 𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑢𝑡 𝑝𝑒𝑢𝑡-𝑒̂𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑎𝑢𝑣𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒́𝑡𝑒́𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 » (p.100).

Bingo ! Je vous laisse découvrir les 3 voies qu’il identifie pour une décroissance, car ce n’est pas le sujet du livre, sachez qu’il cite tout de même Timothée Parrique de manière plutôt élogieuse. Il n’est cependant pas très optimiste quant à la réalité politique : « 𝑀𝑎𝑖𝑠 𝑗𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑖𝑛𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙’𝑎𝑚𝑏𝑖𝑔𝑢𝑖̈𝑡𝑒́, 𝑣𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑙’ℎ𝑦𝑝𝑜𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑒, 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑛𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑠𝑒 𝑎̀ 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑢𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒, 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑒́𝑓𝑖𝑛𝑖𝑟, 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑒́𝑡𝑒𝑥𝑡𝑒 𝑎̀ 𝑙’𝑒́𝑣𝑖𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑’𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎̀ 𝑢𝑛 𝑑𝑒́𝑏𝑎𝑡 𝑐𝑖𝑡𝑜𝑦𝑒𝑛 » (p.101).

Je trouve que c’est tout à fait ça : le monde politique, à quelques exceptions près bien entendu, a trop d’intérêts dans le système actuel que pour fournir l’effort nécessaire à le remettre en question. Il n’est pas outillé pour cela, et ne désire sans doute pas s’outiller (c’est mon avis personnel, pas celui de l’auteur).

𝐈𝐥 𝐲 𝐚 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐬𝐦𝐞 𝐞𝐭 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐬𝐦𝐞 ?

Selon Bruno Colmant, il n’y a pas un capitalisme unique et monolithique, mais bien des capitalismes, en dehors de ses influences anglo-saxonnes et néolibérales :

• Le capitalisme Rhénan, d’abord, provenant d’Allemagne de l’Ouest : il s’agit de promouvoir un concept d’économie sociale de marché. Puisant dans l’ordolibéralisme, la mission économique de l’état serait de maintenir un cadre normatif permettant la concurrence libre, non faussée entre les entreprises. Ce concept découle aussi de l’école économique de Fribourg, pour laquelle l’état doit créer un cadre institutionnel propice à l’économie et maintenir un niveau sain de concurrence.

• Le modèle scandinave, qui postule la promotion d’un état providence qui soutiendrait le libre-échange.Nous serions donc passés, dans les années 80/90 d’un capitalisme Rhénan à un capitalisme anglo-saxon, et donc d’un capitalisme de partage à un modèle d’accumulation et spéculatif, fondé sur 4 axiomes (il donne la référence de Pierre-Yves Gomez) : l’existence d’une économie de marché, une transparence des marchés, l’alignement des intérêts entre les facteurs de production (travail et capital), et l’efficience des marchés… autant dire que ça ne peut pas fonctionner, les postulats n’étant qu’une expérience de pensée, rien de plus (mon avis personnel encore une fois).

Plus grave encore, cela implique que l’état doive se retirer puisque le secteur privé peut mieux apprécier les choses…

Aujourd’hui, la frontière entre l’état et le marché est devenue plutôt flou : des entreprises sont plus puissantes que les états, et l’état n’est plus qu’une technostructure imbriquée dans le marché, destinée à faciliter l’optimisation de celui-ci.Bruno Colmant en revient donc à l’idée de proposer un autre récit pour les états : un nouveau projet de société partagé, solidaire, dans un cadre moral bienveillant et respectueux des contraintes environnementales. Pour ma part, ok je signe des deux mains, mais il va y avoir un sacré nombre de défis avant d’y parvenir !

𝐅𝐫𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬.

« 𝐽𝑒 𝑐𝑟𝑎𝑖𝑛𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑒́𝑙𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑒́𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑖𝑒𝑛𝑡, 𝑝𝑎𝑟 𝑐𝑦𝑛𝑖𝑠𝑚𝑒 𝑜𝑢 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒́𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒, 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑢 𝑙’𝑒́𝑐𝑜𝑢𝑡𝑒, 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒́ℎ𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑡 𝑙’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑓𝑓𝑖𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑝𝑟𝑒́𝑐𝑎𝑟𝑖𝑠𝑒́𝑒 𝑒𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒́𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒́𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒́𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒́𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑎𝑢𝑑𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 » (p.111). Voilà qui résonne pas mal actuellement, au vu de ce que l’on voit dans les différents gouvernements européens et les contestations populaires régulières qui y sont associées…

Pour lui, « 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑛𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑢𝑛 𝑑𝑒́𝑐𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎𝑔𝑒 […], 𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒́𝑠𝑒𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑢𝑥 𝑒𝑛𝑓𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑛𝑎𝑟𝑐𝑖𝑠𝑠𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑎𝑙ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑐𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑑’𝑢𝑛𝑒 𝑒́𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒 𝑖𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 » (p.111). Or il parle de déni de cette réalité : « 𝑢𝑛 𝑑𝑒́𝑛𝑖 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒́𝑓𝑖𝑠, 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒, 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑠𝑖 𝑙𝑒𝑠 𝑔𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑙𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑔𝑙𝑖𝑠𝑠𝑒𝑟, 𝑡𝑒𝑙𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑛𝑎𝑚𝑏𝑢𝑙𝑒𝑠, 𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑒́𝑟𝑖𝑙𝑠 : 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙, 𝑒́𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒, 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟, 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑚𝑒́𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙, 𝑒𝑡𝑐 » (p.112). « 𝑇𝑜𝑢𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛’𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑖𝑟 𝑑’𝑢𝑛𝑒 𝑣𝑖𝑒 𝑑𝑒́𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑠 𝑑𝑢 𝑠𝑢𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑡𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒́𝑐𝑎𝑟𝑖𝑡𝑒́ 𝑜𝑢 𝑚𝑒̂𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑢𝑣𝑟𝑒𝑡𝑒́ 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑡 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 », dit-il p.114.Et cela car nos sociétés, et l’état, ne parvient plus à effectuer correctement le partage des gains de productivité. On le voit d’ailleurs dans nombre d’études récentes : les fruits de la croissance ne profitent plus à grand monde à part les déjà très riches… et ça a été particulièrement le cas pendant et après les confinements où la fortune des plus riches a littéralement explosé !

Bruno Colmant nous offre un joli historique des différents faits politiques et économiques qui se sont succédé (démantèlement des accords de Bretton Woods, le consensus de Washington, le traité de Maastricht et autres) pour conclure d’une jolie manière son chapitre : « 𝐿𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑖𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑢 𝑠𝑜𝑛 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑠𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒, 𝑞𝑢𝑒 𝑙’𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑣𝑟𝑎𝑖𝑡 𝑚𝑒̂𝑚𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟 𝑑’𝑒́𝑐𝑜𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒̀𝑚𝑒 𝑜𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒, 𝑖𝑚𝑏𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒́𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑒́𝑒 𝑎̀ 𝑒𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑡 𝑙’𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠. 𝐿𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑑𝑖𝑔𝑒̀𝑟𝑒 𝑑’𝑎𝑢𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑙𝑎 𝑠𝑝ℎ𝑒̀𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑢𝑥 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙’𝑒́𝑡𝑎𝑡, 𝑎̀ 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖𝑒, 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑑𝑒́𝑠𝑜𝑟𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒́𝑠 𝑎̀ 𝑢𝑛 𝑜𝑟𝑑𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑢𝑝𝑒́𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟. » (p.120).

S’en suit un court chapitre, sensiblement basé sur les mêmes constats, sur l’affaissement du sentiment européen, qu’il déplore. Là où l’Europe aurait pu être un beau projet de cohésion économique, fiscale, industrielle, monétaire, sociale, elle a été récupérée elle aussi par la sphère néolibérale, la coupant plus encore de l’adhésion des populations. Il fustige ensuite la manière dont l’Euro a été développé, pensé, dépouillant les états de pouvoir de contrôler leurs prix : cette monnaie a été bâtie sur le postulat que les facteurs de production allaient s’ajuster à l’introduction d’un nouvel étalon monétaire. Bien que, selon lui, un retour en arrière serait catastrophique et impensable, il n’y va pas par quatre chemins :« 𝐿𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑜𝑛𝑡 𝑚𝑎𝑙 𝑐𝑟𝑒́𝑒́ 𝑙’𝐸𝑢𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒́ 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑙’ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒 » (p.135).

Il voit une issue favorable tout de même à la condition d’un aboutissement d’une véritable union budgétaire assortie d’une union bancaire (qu’on appelle visiblement le « Saut Fédéral »), et donc un revirement idéologique fondé sur la solidarité (avis personnel : c’est pas demain la veille).

𝐆𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐫, 𝐜’𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐫𝐞́𝐯𝐨𝐢𝐫.

Le monde politique s’en prend, soyons clair, plein la gueule. Pas gratuitement, mais basé sur des constats de dysfonctionnements graves et structurels. Pour Bruno Colmant, nous avons besoin d’ « 𝑒́𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑛𝑒́𝑒𝑠 𝑙’ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒́𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 » et de l’ouvrir à « 𝑙’𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑎𝑐𝑎𝑑𝑒́𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑡 𝑠𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑞𝑢𝑒 ». En fait il s’agit surtout de « 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑒𝑟 𝑙𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙’𝑖𝑛𝑡𝑒́𝑟𝑒̂𝑡 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 » (p.139).

Il n’existe selon lui pas de chemin bien défini, mais d’avoir comme principe directeur de « 𝑠𝑢𝑏𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑎̀ 𝑙’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑢 𝑑𝑖𝑎𝑙𝑜𝑔𝑢𝑒 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 » (p.139 toujours).

Mon avis perso : autant dire qu’il faut alors enlever des téléphones de nos élus non seulement le controversé TikTok mais l’ensemble des réseaux sociaux de toute urgence (vous vous souvenez, la politique spectacle qui doit cesser vite, voir plus haut). Il donne quelques exemples d’états stratèges, montrant qu’ils sont devenus moins vulnérables (sans être immunisés) aux forces du marché.

Mais il va plus loin que ça :« 𝑅𝑒́𝑡𝑟𝑜𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑖𝑙 𝑛’𝑦 𝑎 𝑞𝑢’𝑢𝑛𝑒 𝑚𝑒́𝑑𝑖𝑜𝑐𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒́𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙’𝑎𝑐𝑐𝑒́𝑙𝑒́𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒́𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑’𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑦𝑠 𝑒𝑡 𝑙’𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑’𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒̀𝑙𝑒 𝑛𝑒́𝑜𝑙𝑖𝑏𝑒́𝑟𝑎𝑙. 𝐶’𝑒𝑠𝑡 𝑙’𝑢𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑚𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑎̀ 𝑢𝑛 𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑐𝑖𝑠𝑚𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡 𝑎̀ 𝑙𝑎 𝑟𝑒́𝑢𝑠𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑢 𝑛𝑒́𝑜𝑙𝑖𝑏𝑒́𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑜-𝑠𝑎𝑥𝑜𝑛 » (p.142).

𝐀𝐥𝐨𝐫𝐬, 𝐨𝐧 𝐟𝐚𝐢𝐭 𝐪𝐮𝐨𝐢 ? 𝐐𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞̀𝐭𝐞𝐬 ?

J’ai toujours été embarrassé par les bouquins qui fustigent ceci, cela, puis laissent le lecteur hébété, sans aucune piste. C’est juste pas constructif, ça rajoute de l’angoisse à l’angoisse, laissant entendre qu’il n’y a rien à proposer, ou au pire que c’est au lecteur – souvent bien désarmé – de trouver des solutions. Bruno Colmant formule des propositions, des pistes de réflexions. Certes, quelques-unes sont plus une expérience de pensée, un arc-en-ciel rempli de licornes rieuses (et il en faut : la formulation de nouveaux récits passe aussi par là), mais néanmoins il se plie à l’exercice !

Je vous livre, pêle-mêle, les éléments évoqués : chacun jugera de la pertinence ou de la faisabilité de ses propositions. Remarquez qu’il n’assène jamais d’alternative comme étant une solution magique : il propose au débat, et c’est le genre de chose que j’aime…

j’ai déjà lu des bouquins où les auteurs prétendent savoir ce qu’il faut faire, et c’est catastrophique : souvent technosolutionniste, ou totalement hors-sol. Je ne vous donne même pas les noms.

Mais Bruno Colmant n’est pas de ceux-là, il est cohérent avec son discours et soumet ses idées au débat public. J’ai trouvé pas mal de propositions assez révolutionnaires de la part d’un économiste influent, ayant pignon sur rue ! Et pour ça, je lui dis MERCI !

• L’état ne peut plus abandonner sans contrôle ses attributs régaliens (normes, monnaie, …) au profit d’une économie de marché.• Nous devons entrer dans une ère de démocratie participative, voire mieux : délibérative !

• L’éthique doit revenir au centre des intérêts. Elle a été réduite à la sphère privée (avec les dérives sur les réseaux sociaux qu’on connaît).

• DU LOURD, p.145 : « 𝑗𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑣𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑛𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎̀ 𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑑𝑢 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙, 𝑒𝑡 𝑞𝑢’𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑢𝑑𝑟𝑎, 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑟 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠, 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑’𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒́ 𝑑𝑒́𝑝𝑜𝑠𝑠𝑒́𝑑𝑒́𝑒𝑠 𝑑’𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒́𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 ».

• Il faut partager les gains de productivité entre les 3 facteurs de production : capital, travail, nature.

• Internaliser de manière autoritaire les externalités négatives (pollutions, destructions, épuisement du capital de départ) dans les coûts de production des biens et des services (ce qui pose d’après moi des problèmes d’équité d’accès et de « pouvoir d’achat », car les prix vont monter, c’est évident).

• Faire émerger les communs (enfin ! il cite Giraud !).

• Considérer le protectionnisme au niveau Européen.• Avancer dans la souveraineté énergétique (bon, la commission en cours chez nos amis français montre bien que ça n’a pas été le cas depuis longtemps, et qu’on n’est pas prêt d’y revenir  ).

).

Note importante sur l’énergie : à l’instar de Vincent Mignerot et bien d’autres, Bruno Colmant semble convaincu d’une chose qui me semble essentielle : « 𝐽𝑒 𝑛𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠 𝑝𝑎𝑠 𝑞𝑢’𝑖𝑙 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑’𝑒𝑛𝑣𝑖𝑠𝑎𝑔𝑒𝑟 100% 𝑑’𝑒́𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑢𝑥 𝑔𝑒́𝑛𝑒́𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠. 𝐸𝑛 𝑙’𝑒́𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒, 𝑙’𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑒́𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡 𝑎̀ 𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑟𝑢 𝑎̀ 𝑑𝑒𝑠 𝑒́𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑠𝑠𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑟𝑠𝑞𝑢’𝑖𝑙 𝑛’𝑦 𝑎 𝑝𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑓𝑓𝑖𝑠𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑢 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑒𝑖𝑙. 𝐸𝑡 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑒́𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡 𝑞𝑢’𝑖𝑙 𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑑’𝑒́𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 » (p.148-149).

• Il faut un état qui ne soit plus capturé par la particratie, dissociée de toute écoute de la population.

• Sortir de la logique des intérêts comparatifs (Ricardo) : redévelopper des compétences domestiques.

• Dompter l’économie numérique (la rendre maitrisable) : au lieu d’essayer de taxer les géants du web, exiger des compensations industrielles en terme d’emploi et de financement des infrastructures qu’elles utilisent (routes, réseau électrique, services postaux, …)

• Un redéploiement de l’enseignement, y compris en formation continue.• Ressusciter un appétit d’entreprendre dans le cadre d’une méritocratie solidaire.

• Revaloriser les salaires les plus bas, surtout dans les services à la personne et le non marchand.• Imaginer un impôt dont la justice et l’équité entrainent le consentement : égalité, certitude, commodité, économie (Adam Smith). Conditionner l’impôt à l’empreinte climatique et environnementale.

• Démarchandiser les services publics essentiels.

• Evoluer vers un capitalisme de coordination proche du modèle Rhénan (voir plus haut).

D’autres possibilités lui posent encore questions :

• Taxer le capital et les plus-values

• Etudier les possibilités et bénéfices d’une allocation universelle.

Quoi qu’il en soit de tout cela, il y a un préalable : « 𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑢𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒́𝑚𝑜𝑐𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑑’𝑢𝑛𝑒 𝑒́𝑐𝑜𝑢𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒́𝑡𝑒́. 𝐿𝑒 𝑑𝑒́𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑑𝑒́𝑚𝑜𝑐𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒, 𝑝𝑟𝑒́𝑎𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎̀ 𝑙’𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑’𝑢𝑛 𝑒́𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒̀𝑔𝑒, 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑖 𝑢𝑛 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 » (p.171).

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐁𝐫𝐮𝐧𝐨 𝐂𝐨𝐥𝐦𝐚𝐧𝐭.

Y’a pas photo, pas besoin de paraphraser, je vous mets quelques phrases :

• « 𝑁𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑟𝑒́𝑣𝑒̀𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛 𝑑’𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒̀𝑙𝑒 » (p.173).

• « 𝑁𝑜𝑢𝑠 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑝𝑟𝑒́𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑜𝑛𝑠, 𝑐𝑎𝑟 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑎𝑠 𝑙𝑎 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒́𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒́ 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒̀𝑚𝑒𝑠 » (p.174), au sens « systémique ».

• « 𝐿𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒́ 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑟𝑒́𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑡𝑜𝑦𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑡 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒, 𝑐𝑎𝑟 𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑛 𝑗𝑒𝑢, 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑖𝑥 𝑒𝑡 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑣𝑒𝑖𝑙𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑒𝑡 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑠𝑢̂𝑟 𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑠 » (p.175).

• « 𝑁𝑜𝑠 𝑔𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑜𝑖𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑒́𝑐𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑎𝑔𝑖𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑒̀𝑟𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑖𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑡𝑜̂𝑡 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑠’𝑒́𝑡𝑜𝑢𝑟𝑑𝑖𝑟 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑢𝑟𝑏𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑠 𝑚𝑒́𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑛𝑎𝑟𝑐𝑖𝑠𝑠𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑐𝑎𝑐𝑜𝑝ℎ𝑜𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 » (p.175).

• Il nous faut « 𝑟𝑒́𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑖𝑟, 𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑟𝑒𝑛𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑗𝑒𝑢𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑔𝑒́𝑛𝑒́𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒́𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠, 𝑒𝑡 𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑟 𝑑’𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑’𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑚𝑖𝑒𝑢𝑥 𝑔𝑒́𝑟𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑐ℎ𝑜𝑐𝑠 𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 » (p.176).• Remettre au centre de tout « 𝑙𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙’𝑖𝑛𝑡𝑒́𝑟𝑒̂𝑡 𝑔𝑒́𝑛𝑒́𝑟𝑎𝑙 » (p.176).

• « 𝐼𝑙 𝑓𝑎𝑢𝑡 𝑞𝑢’𝑎𝑢 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑙’𝑖𝑚𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑒́, 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑒𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒́𝑚𝑜𝑐𝑟𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒́𝑙𝑢𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑒̀𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑠𝑖𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑎𝑛𝑛𝑒́𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 » (p.177).

• « 𝐼𝑙 𝑓𝑎𝑢𝑡 𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑒́𝑔𝑖𝑡𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒́𝑠 𝑐𝑖𝑡𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠 […] 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑠. 𝐿𝑒𝑢𝑟 𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑎𝑖𝑡 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑡 𝑙𝑒 𝑝𝑖𝑒̀𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑙’ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒, 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑒𝑛 1937 » (p.177).

Pour terminer, et souligner le sens de la formule de l’auteur, je vous laisse avec quelques-uns de ses derniers mots, que je partage, et qui rejoint la plupart des conclusions de mes notes de lectures (p.178) :

« 𝐶’𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛 𝑑’𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒̀𝑙𝑒. 𝐶’𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛 𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛. 𝑈𝑛𝑒 𝑏𝑟𝑖𝑠𝑢𝑟𝑒. 𝑁𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡 𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑡 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑢. 𝑁𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑐𝑒𝑢𝑥 𝑑’𝑢𝑛 𝑏𝑜𝑢𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙. […] 𝐿𝑒 𝑛𝑒́𝑜𝑙𝑖𝑏𝑒́𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑎 𝑎𝑛𝑒𝑠𝑡ℎ𝑒́𝑠𝑖𝑒́𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑜𝑛𝑔𝑒 𝑑𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒̀𝑠 […] 𝐽𝑒 𝑛𝑒 𝑣𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠. 𝑁𝑜𝑢𝑠 𝑛’𝑎𝑙𝑙𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠 ».

𝗣𝗼𝘂𝗿 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗹𝗼𝗶𝗻, 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝘀 𝗹𝗲𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲 :

– « Au cœur de la Monnaie, Systèmes monétaires, inconscient collectif, archétypes et tabous », Bernard Lietaer, 2011, éditions Yves Michel.- « Halte à la toute-puissance des banques », Bernard Lietaer, 2012, éditions Odile Jacob.

– « La Tragédie des Communs », Garrett Hardin, 2018, PUF (ma note de lecture ici : https://etatdurgence.ch/…/chro…/la-tragedie-des-communs/).

– « Illusion Financière, des subprimes à la transition écologique », Gaël Giraud, 2012, éditions de l’atelier (ma note de lecture ici : https://etatdurgence.ch/blog/livres/illusion-financiere/).

– « Les conséquences du capitalisme, du mécontentement à la résistance », Noam Chomsky & Marv Waterstone, 2021, Luxediteur, collection Futur Proche (ma note de lecture ici : https://etatdurgence.ch/…/les-consequences-du-capitalisme/).

– « Les 5 stades de l’Effondrement, manuel du survivant », Dimitry Orlov, 2013, Culture & Racines (ma note de lecture ici : https://etatdurgence.ch/…/les-5-stades-de-leffondrement/).

:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/JJMLN3BETVFDRHEXGVJZ6NU6TU.png)