Il est un paradoxe bien connu, celui de l’œuf et de la poule : « Qu’est-ce qui est apparu en premier : l’œuf ou la poule ? ». Mais en voici un autre, qui de facto porte en germe toutes les problématiques de notre monde : « Qui est à l’origine de la croissance de l’autre ? La démographie ou l’agriculture ? »

Qu’importe la réponse finalement….

L’important, c’est qu’en filigrane, il ne reste que cette réalité : les déforestations, la perte des plaines alluviales en tant qu’écosystèmes majeurs, l’augmentation débridée du co2, étaient déjà inscrits dans notre histoire bien avant l’ère industrielle.

Signaux faibles ? Pas vraiment.. Le ver était déjà dans le fruit…

2009-12 Effet des changements d’utilisation des terres par habitant sur le défrichement des forêts et les émissions de CO2 pendant l’Holocène, William F. Ruddimana, Department of Environmental Sciences, Clark Hall, University of Virginia, Charlottesville, USA ; Erle C. Ellis, Department of Geography and Environmental Systems, University of Maryland, Baltimore County, Baltimore, USA, Quaternary Science Reviews 28(27-28):3011-3015, DOI:10.1016/j.quascirev.2009.05.022 (Effect Of Per-Capita Land Use Changes On Holocene Forest Clearance And CO2 Emissions)

Traduction par JM Poggi -(deepl) – Article original https://obsant.eu/le-flux/?iti=11079

Résumé :

La pièce maîtresse de « l’hypothèse anthropique » pourrait se résumer en une phrase : le rôle de l’humanité dans les modifications des niveaux des gaz à effet de serre remonte à des milliers d’années, en conséquence de l’émergence de l’agriculture (Ruddiman, W.F., 2003 : The anthropogenic greenhouse era began thousands of years ago. Climatic Change 61, 261–293. Ruddiman, W.F., 2007 : The early anthropogenic hypothesis: challenges and responses. Reviews of Geophysics 45 2006RG000207R)

Une réaction courante à cette affirmation est que trop peu de personnes vivaient il y a des milliers d’années pour avoir eu un effet majeur sur l’utilisation des terres, et donc les concentrations de gaz à effet de serre.

Ce point de vue sous-tend l’idée que la surface de défrichement par individu a peu changé depuis des millénaires. Or de nombreuses études de terrain ont montré que l’utilisation des terres par habitant était plus importante à l’origine, et qu’elle a diminué à mesure que la densité de population augmentait, en lien avec l’intensification de l’agriculture.

Nous avons étudié ici l’impact de l’évolution de l’utilisation des terres par habitant au cours des derniers millénaires et en concluons qu’un défrichement plus important par les premiers agriculteurs a eu un impact disproportionné sur les émissions de CO2.

Développement :

Le postulat central de « l’hypothèse de l’anthropisation » (anthropocène) (Ruddiman, 2003, 2007) est que la déforestation effectuée par les humains a inversé une tendance naturellement décroissante des niveaux de CO2 il y a 7000 ans pour aboutir au contraire a une tendance à la hausse, tandis que la culture du riz et l’élevage ont eu le même effet sur la tendance du méthane depuis 5000 ans (Fig. 1a). […]

Plusieurs modélisations se sont basées sur des mesures de l’utilisation des terres à une époque récente afin d’établir un lien entre l’utilisation « moderne » des terres et les modes d’utilisation par les populations antérieures. Certaines études ont pré-supposé des liens linéaires entre la population et l’utilisation des terres (par exemple, Klein Goldewijk, 2001 ; Pongratz et al., 2008). Les estimations de l’utilisation passée des terres qui découlent de cette hypothèse suivent inévitablement les augmentations exponentielles de la population mondiale au cours des derniers siècles. Ainsi, les reconstitutions basées sur les statistiques d’utilisation des terres disponibles (par exemple, Ramankutty et Foley, 1999) tendent à sous-estimer les surfaces cultivées au cours des premières périodes historiques, alors même que des systèmes de propriété foncière informels et des pratiques agricoles « changeantes » ne pouvaient que biaiser les résultats vers le bas (Ho, 1959).

En revanche, comme résumé ci-dessous, plusieurs études basées sur des preuves de terrain soutiennent une vision bien différente de l’utilisation des terres.

Les études anthropologiques d’un éventail de cultures contemporaines qui pratiquent les premières formes de culture itinérante, comme la culture sur brûlis, donnent un aperçu des pratiques agricoles utilisées il y a des millénaires dans des régions naturellement forestières.

Les études sur l’archéologie de l’utilisation des terres, la paléoécologie, la paléobotanique et la sédimentologie fournissent des informations sur les contraintes qui ont affectés les changements passés dans les types et étendues des systèmes agricoles, les transitions graduelles de la végétation naturelle vers les cultures domestiques, et l’érosion accrue sur les versants dégagés par la déforestation et le labourage.

Les conclusions communes de ces études de terrain convergent : l’utilisation des terres par habitant au cours des 7000 dernières années n’est pas restée constante, mais a plutôt diminué, ramené par habitant, de façon importante.

Nous analysons ici les répercussions probables de cette tendance à la baisse du défrichement par habitant et en conséquence les émissions nettes de carbone dans l’atmosphère.

—

Il y a des décennies, Boserup (1965) a synthétisé les résultats provenant d’études de terrain et a posé comme hypothèse que l’utilisation des terres s’est intensifiée avec l’augmentation de la population (tableau 1).

Dans la phase la plus ancienne et la moins peuplée du développement de l’agriculture (la phase de jachère forestière), les agriculteurs mettaient le feu aux forêts et plantaient des graines dans un sol enrichi en cendres. Lorsque, après un certain nombre d’années, les nutriments du sol s’épuisaient, les gens se déplaçaient vers de nouvelles parcelles, ne retournant à la parcelle d’origine qu’après une vingtaine d’années ou plus. Les premiers agriculteurs restaient effectivement le plus souvent dans les mêmes habitations (Startin, 1978), mais alternaient entre différentes parcelles cultivées.

Ce type d’agriculture nécessitait peu de travail par personne, mais la rotation continue entre les parcelles utilisait une grande quantité de terre.

Au fil du temps, l’augmentation de la densité des populations conduisant à avoir moins de terres disponibles, les agriculteurs ont été contraints de raccourcir les périodes de jachère en réutilisant les parcelles plus souvent et en plantant plus densément.

Plus tard, ils ont élaboré de nouvelles techniques pour augmenter les rendements à l’hectare, comme l’amélioration des charrues, la traction animale, l’irrigation et l’usage des engrais.

En définitive, avec l’augmentation continue de la population, les agriculteurs ont été contraints de se limiter à la même parcelle de terre chaque année (culture annuelle) et ont finalement commencé à cultiver deux ou plusieurs cultures par an sur les mêmes champs.

Certaines régions ont développé des systèmes d’irrigation sophistiqués et étendus dans le cadre de schémas d’ingénierie hydraulique contrôlés de manière centralisée.

Malgré les bénéfices offerts par différentes innovations, comme la généralisation des outils en fer, cette dernière phase de l’agriculture intensive a nécessité de grandes quantités de travail par personne pour augmenter la productivité : épandage de fumier et de compost, soin du bétail qui fournissait du fumier, élimination des mauvaises herbes et des insectes, réparation et entretien des terrasses et des canaux d’irrigation, etc.

—

Malgré quatre décennies de débat sur la relation de cause à effet sur long terme entre l’augmentation de la population et les innovations agricoles, les conclusions de Boserup, selon laquelle l’utilisation des terres par habitant a diminué parallèlement à la croissance de la population, ont reçu un écho positif et durable. Bien que la les analyses historiques des changements d’utilisation des terres fonction de la population puissent différer grandement d’un site à l’autre et même d’une région à l’autre (par exemple, Bogaard, 2002 ; Johnston, 2003), le modèle de Boserup qui sous-tend une diminution de l’utilisation des terres par habitant avec augmentation de la population demeure le paradigme dominant pour le changement d’utilisation des terres agricoles (Grigg, 1979 ; Netting, 1993 ; Turner et Shajaat, 1996).

—

Notre objectif ici est de quantifier ces séquences d’intensification sur la base d’observations (tableau 1) compilées à partir de Netting (1993, tableau 9.1 d’après Boserup, 1981) et d’autres (Turneret al., 1977 ; Seiler et Crutzen, 1980 ; Murdock et White, 2006).

Au cours du siècle dernier, la superficie cultivée par personne a varié entre 0,07 et 0,35 ha/personne (Ramankutty et al., 2002).

Ces faibles valeurs reflectent une utilisation très intensive des terres dans les pays fortement peuplés et intègrent aussi, implicitement, les déplacements continus de population des zones rurales vers les zones urbaines.

En comparaison, les valeurs par habitant pour les périodes les plus anciennes (milieu de l’Holocène) sont moins préciss. Des estimations peuvent être obtenues à partir d’études de systèmes agricoles contemporains qui utilisent encore des méthodes de culture itinérante, bien que ces cultures soient confrontées à des limitations foncières et à des forces du marché différentes des conditions dans lesquelles l’agriculture a commencé (Boserup, 1965 ; Turner et al., 1977).

Néanmoins, le défrichement de la forêt par individu dans les systèmes d’agriculture itinérante peut être évalué en tenant compte des estimations des terres cultivées par personne et par an, des cycles de culture typiques (le nombre d’années pendant lesquelles la terre est cultivée puis laissée en jachère), et des zones défrichées à d’autres fins que la culture (pâturages, bois, habitations et autres structures).

Compte tenu d’une superficie de terres cultivées annuellement par habitant de 0,2 à 0,4 ha (Seiler et Crutzen, 1980) et des durées de jachère de 7 à 25 ans typiques des systèmes d’agriculture itinérante contemporains qui utilisent des technologies très similaires à celles des premiers agriculteurs (usage de bâtons à fouir et houes en bois, sans outils métalliques ; Murdock et White, 2006 ; Turner et al., 1977), nous estimons que le défrichement rapporté au nombre d’habitant est de l’ordre de 2 à 6 ha par personne pour les premiers agriculteurs (tableau 1). Cette estimation concorde avec celle d’Olofson et Hickler (2008).

—

Cette estimation concorde également avec les 4 ha par personne calculés par Gregg (1988) sur la base des besoins en matière de culture, d’élevage, de bois et de peuplement d’un village européen de 30 personnes datant de la fin du Néolithique.

Gregg a supposé une configuration de jachère courte, avec une seule zone de jachère de la même taille que la zone cultivée, bien que d’autres estimations suggèrent que 5 à 10 parcelles auraient pu être en jachère dans une longue séquence de rotation (Boserup, 1965 ; Netting, 1993).

Des peuplements denses de jeunes arbres repoussent sur les zones laissées en jachère pendant une vingtaine d’années, mais leur biomasse et leur carbone ne s’approchent pas des niveaux typiques d’une forêt primaire (Ramankutty et al., 2007).

Si le bétail est amené à brouter les jeunes pousses, la récupération de la biomasse est d’autant plus réduite (Boserup, 1965).

Au début de la période holocène (il y a 7000-6000 ans), de nombreux individus n’étaient pas encore des agriculteurs. La prise en compte de ce fait réduirait les estimations de l’utilisation des terres par habitant pendant la première phase de jachère forestière.

D’autre part, les premiers peuples agricoles (et même pré-agricoles) usaient couramment du feu pour défricher de grandes zones afin d’attirer le gibier et de favoriser la croissance des baies et autres aliments naturels (Pyne, 2000 ; Williams, 2003 ; Bliege Bird et al., 20 08). Le défrichement par le feu n’était pas limitant.

En outre, il y a 5000 ans, les principales cultures étaient déjà cultivées dans les régions les plus peuplées du monde ; le blé et l’orge dans toute l’Europe (Zohary et Hopf, 1993) ; le millet et le riz dans une grande partie de la Chine (Ruddiman et al., 2008 ; Fuller et Qin, 2009), et le maïs (corn) en Méso-Amérique (Grigg, 1974 ; MacNeish, 1992).

En raison du succès de ces sources alimentaires primaires, les populations de ces régions ont augmenté rapidement et ont supplanté les peuples qui pratiquaient encore la chasse et la cueillette.

Après les premiers développements basés sur les jachères sur zones initialement forestières puis d’alternance entre différentes parcelles cultivées, Boserup a suggéré que des augmentations successives de la densité de population ont nécessité une culture en jachère avec des rotations plus courtes (« bush fallow »), puis une culture annuelle, et finalement des cultures multiples sur chaque parcelle (Tableau 1 ; Kates et al., 1993 ; Netting, 1993), bien que certaines régions puissent ne pas avoir suivi la séquence complète indiquée dans le Tableau 1.

Ainsi la riziculture humide dans le sud de la Chine était probablement relativement intensive même dans sa phase initiale il y a 6000-5000 ans. Il y a 2000 ans, les zones rizicoles les plus densément peuplées des deltas de la Chine méridionale et d’autres régions d’Asie avaient déjà atteint la phase de culture annuelle avec 1 ha de terres cultivées par personne.

Cependant, même dans ces régions, une augmentation de l’intensification (cultures multiples, fumure, désherbage) a fait chuter la surface cultivée par personne à seulement 0,1-0,2 ha vers 1800 (Chao, 1986 ; Ellis et Wang, 1997).

Parallèlement, les régions moins densément peuplées ont continué à pratiquer une culture itinérante et certaines ont peut-être adopté la culture annuelle beaucoup plus tard (quand elles l’ont fait).

En résumé, malgré des variations considérables d’une région à l’autre et d’une culture à l’autre, l’utilisation moyenne des terres par personne semble être passée de plusieurs hectares par personne pendant l’Holocène moyen à seulement quelques dixièmes d’hectares vers le début de l’ère industrielle, soit une baisse d’un ordre de grandeur complet.

—

Sur la base de ces éléments, la figure 2a présente des trajectoires de l’évolution de l’utilisation des terres par habitant au cours de l’Holocène.

Il y a 7000 ans, la plupart des agriculteurs utilisaient des jachères avec rotations longues, nous supposons une utilisation des terres par habitant de 4 ha (+/-2 ha). À l’autre extrême, juste avant l’ère industrielle, l’utilisation des terres par habitant est d’environ 0,4 ha (+/-0,2 ha) par personne, une valeur légèrement supérieure de celle du siècle dernier.

Naturellement, tenter de quantifier une tendance « moyenne mondiale » en matière d’utilisation des terres par habitant au cours de l’Holocène est évidemment une tâche compliquée qui devrait prendre en compte les populations, les cultures et les méthodes agricoles très différentes qui ont coexisté dans différentes régions au cours de chaque intervalle.

Pour tenter de refléter une partie de cette incertitude, nous montrons sur la figure 2a trois trajectoires possibles. La tendance « concave » suppose que les premières réductions d’utilisation des terres par habitant étaient plus importantes que les suivantes. La tendance « linéaire » suppose des taux constants de réduction de l’utilisation des terres au fil du temps. La tendance « convexe » suppose que les réductions d’utilisation des terres ont été plus importantes plus tard dans la chronologie.

Ceci dit, cette dernière tendance est cohérente avec l’ensemble des données qui montrent une intensification agricole accélérée au cours de l’ère « historique » (récente) (Boserup, 1965 ; Grubler, 1994).

La combinaison de la population mondiale (Fig. 1b) et des trois trajectoires possibles de l’utilisation moyenne des terres par habitant (Fig. 2a) conduit à trois estimations du défrichement mondial (Fig. 2b).

Compte tenu des incertitudes décrites ci-dessus, ces tendances ne sont pas censées être des estimations exhaustives de l’ampleur de la déforestation préindustrielle.

Elles visent plutôt à fournir une évaluation de la mesure dans laquelle l’intensification de l’utilisation des terres aurait pu modifier les estimations de l’utilisation des terres à l’échelle mondiale par rapport aux estimations basées sur les liens linéaires avec la population (ligne pointillée dans la Fig. 2b).

Dans tous les cas, les tendances au défrichement augmentent rapidement jusqu’à il y a 2000 ans (Fig. 2b).

Puis les tendances issues des cas linéaires et concaves restent relativement stables entre 2000 et 1000 ans, puis repartent à la hausse en réponse au fort accroissement de la population dans les siècles précédant l’ère industrielle.

La tendance basée sur la trajectoire convexe montre une tendance au défrichement contenue mais persistante depuis 2000-1500 ans.

Deux facteurs contribuent au ralentissement de l’utilisation estimée des terres depuis 2000 ans dans ces scénarios. La perte de dizaines de millions de personnes pendant les grandes pandémies et les périodes de troubles ont joué un rôle important. Au cours des épisodes les plus graves (200-600 après J.-C. et 1200-1700 après J.-C.), la mortalité « excédentaire » s’est élevée aux environs de 12 à 18% de la population mondiale (McEvedy et Jones, 1978 ; Denevan, 1992).

Mais le principal facteur justifiant ces tendances est la diminution de l’utilisation des terres par habitant (Fig. 2a).

Pour les cas « concave » et « linéaire », cette diminution a été suffisante pour compenser l’augmentation de la population entre 2000 et 1000 ans, mais pas après, d’où un rattrapage. Pour le cas « convexe », la diminution exponentielle de l’utilisation des terres a permis de contrebalancer l’augmentation exponentielle de la population au cours des derniers siècles.

—

La culture à grande échelle des prairies et steppes n’a pas eu lieu avant le début des années 1800, ce pourquoi la plupart des terres qui ont été défrichées pour l’agriculture à l’époque préindustrielle étaient encore boisées avant cette période.

Ainsi, avant la combustion des combustibles fossiles de l’ère industrielle, le défrichement des forêts a été la principale source anthropique d’augmentation du CO2 (Houghton, 1999).

Bien que l’augmentation exponentielle de la population mondiale (Fig. 1b) ne soit pas en lien direct avec l’augmentation précoce du CO2 (Fig. 1a), la prise en compte pendant l’holocène de la tendance vers une utilisation des terres par habitant plus faible (Fig. 2a) permet de lier les estimations de l’utilisation des terres (Fig. 2b) à l’augmentation du CO2 (Fig. 1a).

Dans ce cadre, les augmentations des concentrations de CO2 atmosphérique sont à appréhender en lien avec le taux de défrichement par habitant plutôt qu’avec le défrichement total. Les changements d’utilisation des terres par millénaire calculés à partir des tendances de la Fig. 2b sont présentés à la Fig. 2c.

Comme pour la tendance constatée pour le CO2 (Fig. 1a), les trois taux de défrichement montrent des taux de croissance plus rapides avant 2000 ans, suivies d’une stabilisation puis d’une diminution relative.

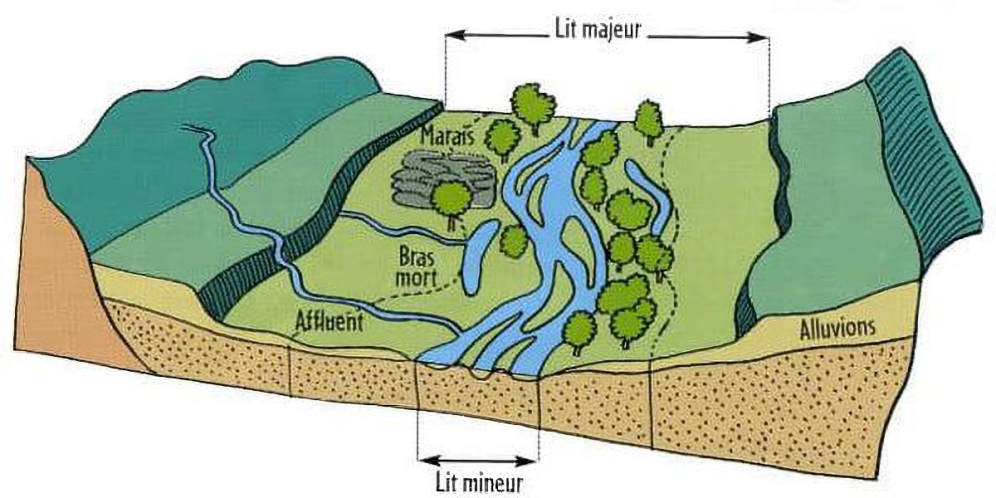

Par ailleurs, comme les premières exploitations agricoles étaient concentrées dans des vallées alluviales aux sols humides et fertiles, les forêts défrichées dans ces zones étaient plus riches en carbone que celles situées sur les flancs de collines et les pentes de montagnes, qui ont été défrichées ultérieurement.

Ainsi la prise en compte des variations de la densité du carbone dans les calculs conduirait à encore augmenter les émissions de CO2 au début de l’Holocène.

Une modélisation consolidée des tendances d’émissions de CO2 pendant l’Holocène nécessiterait d’effectuer des estimations exhaustives des changements d’utilisation des terres aux niveaux régionaux, comme celles de effectuées par Kaplan et al. (2009) pour l’Europe.

Ces modélisations nécessiteraient également des évaluations précises des liens entre les densités de population préindustrielles et le défrichement (et la récupération), les facteurs régionaux tels que le climat, la qualité des sols et la topographie (plaines alluviales vs versants), les facteurs culturels tels que les préférences en matière d’élevage, et les facteurs historiques tels que les échanges de variétés de cultures et de technologies découlant des premières rencontres coloniales.

En outre, l’évaluation de l’estimation des émissions et des concentrations de CO2 dans l’atmosphère en conséquence des changements d’utilisation des terres doit tenir compte du long temps de résidence du CO2 dans l’atmosphère (Joos et al., 2004 ; Archer, 2008).

—

En résumé, les tentatives précédentes d’analyse à posteriori du défrichement préindustriel fondées sur l’hypothèse de liens linéaires ou quasi-linéaires avec les populations passées sont susceptibles de sous-estimer l’impact des déforestations précoces.

Les estimations des défrichements passés doivent intégrer à minima la diminution importante et continue de l’utilisation des terres par habitant avant l’ère préindustrielle.

Sur la base de nos résultats, les historiques de défrichement qui intègrent les processus d’intensification de l’utilisation des terres offrent des estimations du rôle du défrichement précoce, et des émissions de CO2 liés, et donc de la trajectoire observée du CO2 préindustriel dans l’atmosphère, pertinents.

Nous remercions Dorian Fuller et Navin Ramankutty pour leurs commentaires sur une version antérieure, Robert Smith pour les graphiques, et Stephanie Pulley pour son aide dans les recherches d’archives. Le programme Paléoclimat de la division des sciences atmosphériques de la National Science Foundation a financé ce travail.