Lettre ouverte de la communauté médicale et sanitaire mondiale à la COP28 sur les combustibles fossiles

https://cop28healthletter.com/french/

Cher président désigné de la COP,

Cette année, les dirigeants mondiaux rassemblés aux EAU pour faire le point sur leurs engagements climatiques se concentreront pour la première fois sur une planification officiellement dédiée à la santé. Nous, les signataires de cette lettre, vous soutenons dans vos efforts de placer la santé au premier plan de la COP 28.

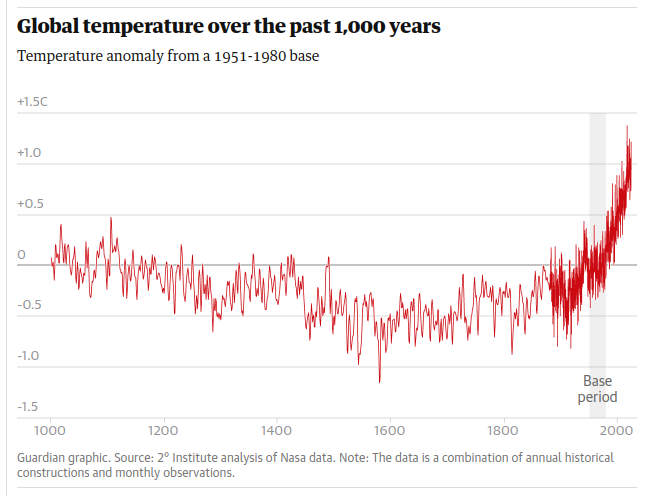

En tant que leaders mondiaux du domaine de la santé, nous nous engageons à offrir santé et bien-être à tous. Sans un climat sûr et stable, cet objectif est irréalisable. L’Accord de Paris a entériné le « droit à la santé » comme obligation essentielle de l’action climatique. Pourtant, les communautés, les professionnels de santé et les systèmes de santé du monde entier sont déjà confrontés aux conséquences préoccupantes de l’évolution du climat. La fréquence et la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes induits par le changement climatique s’intensifient ; nombre de pays luttent contre les conséquences sanitaires des chaleurs extrêmes, de tempêtes inédites, d’inondations, de l’insécurité hydrique et alimentaire, des feux de forêt et du déplacement des populations. Pour que la COP 28 soit réellement une « COP de la santé », elle doit s’attaquer à la cause profonde de la crise climatique : la poursuite de l’extraction et de l’utilisation des combustibles fossiles, notamment le charbon, le pétrole et le gaz. Nous lançons un appel à la présidence de la COP 28 et aux dirigeants de tous les pays pour qu’ils s’engagent à accélérer la suppression progressive, juste et équitable des énergies fossiles, car il s’agit de la trajectoire qui déterminera la santé de tous.

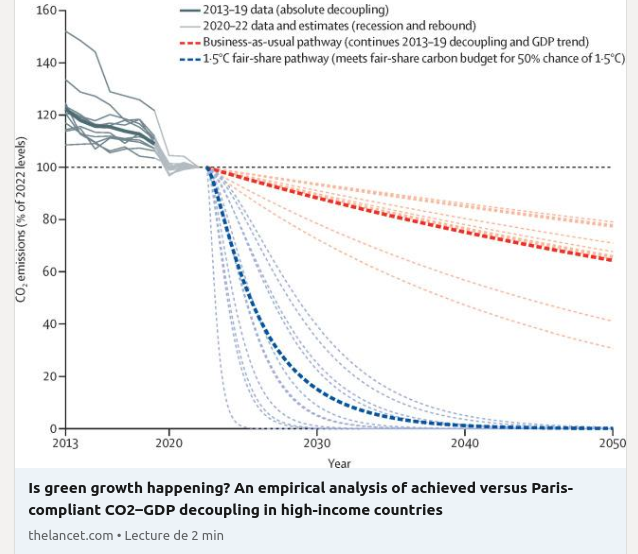

En mettant fin à notre dangereuse dépendance envers les énergies fossiles, nous améliorerons les perspectives de santé des générations futures et sauverons des vies. Il est essentiel de maintenir l’augmentation des températures mondiales en dessous de l’objectif de 1,5 °C de l’Accord de Paris pour garantir la santé et la prospérité économique de tous. Or, seule une suppression progressive rapide des combustibles fossiles nous permettra d’y parvenir. En limitant le réchauffement planétaire, cette suppression progressive des combustibles fossiles protégera notre santé des conséquences dévastatrices des événements extrêmes et empêchera de nouvelles dégradations écologiques et pertes de biodiversité. Si nous maintenons notre dépendance, les conséquences pour la santé seront désastreuses, tout comme la perte de ressources naturelles et de services écosystémiques cruciaux pour la santé des espèces humaines et non humaines. Nous mettrions donc en danger « One Health » (Une seule santé) et la santé de la planète.

Outre les conséquences du climat sur la santé, la pollution de l’air, en partie due à l’utilisation de combustibles fossiles, provoque 7 millions de décès prématurés chaque année. Le coût économique des conséquences de la pollution de l’air sur la santé s’élevait à plus de 8,1 mille milliards de dollars, soit 6,1 % du PIB mondial, en 2019. En améliorant la qualité de l’air, les gouvernements s’attaquent directement au fardeau que représentent de nombreux cancers, les maladies cardiaques, les troubles neurologiques comme les accidents vasculaires cérébraux, ainsi que les maladies respiratoires chroniques aiguës comme l’asthme ou la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). L’investissement dans les sources d’énergie propre permettra d’économiser chaque année des centaines de milliards de dollars en dépenses de santé associées à la pollution de l’air, tout en réduisant les pertes économiques issues des phénomènes météorologiques extrêmes dont les dommages s’élevaient à 253 milliards de dollars en 2021.

Supprimer progressivement, entièrement et rapidement le recours aux combustibles fossiles s’avère la meilleure façon d’assurer la qualité de l’air, de l’eau et de l’environnement, sans laquelle nous ne pourrons vivre en bonne santé. Nous ne pouvons pas nous reposer sur des solutions inadéquates et peu fiables, comme le captage et stockage du carbone (CCS). Elles prolongent l’utilisation des énergies fossiles, sans générer immédiatement de réelles améliorations en termes de santé, comme une transition vers les énergies renouvelables le ferait. Les fausses solutions comme le CCS risquent d’accroître les émissions nocives, de faire pression sur la santé des communautés au fardeau disproportionné et de retarder notre avancée vers un réel progrès climatique.

La transition énergétique doit être juste et équitable pour tous. La transition vers un avenir d’énergies propres offre la possibilité de remédier aux injustices d’un système de dépendance aux énergies fossiles. Elle peut adopter une approche systématique et mettre l’accent sur la santé, l’attention aux autres et le bien-être de la communauté, en veillant à n’oublier personne. Les dirigeants du monde entier doivent s’assurer que tout le monde, y compris les États fragiles et les communautés les plus reculées et exclues, a accès à une énergie propre, résiliente, accessible, fiable, abordable et non polluante, mais aussi aux nouvelles technologies pour exploiter au mieux ces énergies. Une transition juste présente l’opportunité de réduire les inégalités de santé auxquelles sont confrontées les minorités et les communautés marginalisées, notamment lorsqu’il s’agit des conséquences sanitaires de l’utilisation actuelle des énergies fossiles et de notre dépendance.

Le déverrouillage de financements s’avère décisif pour une transition juste et saine. Nous ne pourrons atteindre nos objectifs climatiques et sanitaires qu’en arrêtant d’investir dans les énergies fossiles pour privilégier les solutions avérées pour le climat et la santé. Chaque année, les pays dépensent des centaines de milliards de dollars pour subventionner l’industrie des énergies fossiles, alors que cet argent pourrait contribuer à la création d’un avenir sain. Les pays aux revenus élevés, les institutions financières de développement et le secteur privé doivent augmenter drastiquement leurs engagements — et les honorer — de favoriser les investissements dans les énergies propres, la qualité de l’air et le développement économique pour les communautés les plus touchées par le changement climatique et la pollution issue des combustibles fossiles.

Les intérêts du secteur des énergies fossiles n’ont pas leur place dans les négociations climatiques. Il faut interdire à l’industrie des énergies fossiles de poursuivre sa campagne décennale d’obstruction de l’action climatique aux négociations de la CNUCC et en dehors. Tout comme l’industrie du tabac n’a pas le droit de participer à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, il faut impérativement protéger la collaboration mondiale en matière de progrès climatique du lobbying, de la désinformation et des retards privilégiés par les intérêts de l’industrie.

Sans une action climatique ambitieuse, le fardeau des systèmes de santé et des professionnels de santé sera insurmontable. Les avancées de santé des dernières décennies auront été en vain, et nous verrons les conséquences nocives du changement climatique détruire toute chance d’avenir sûr, équitable et juste.

En cette année extraordinaire, la santé étant pour la première fois au programme de la COP, nous vous sommons de faire réellement progresser le climat : engagez-vous en faveur de l’accélération d’une suppression progressive, juste et équitable des énergies fossiles ; présentez la transition énergétique renouvelable comme la trajectoire qui décidera de la santé de tous.

Cordialement,

Dirigeants d’organisations mondiales de la santé (par ordre alphabétique)

Dr. Githinji Gitahi, CEO, Amref Health Africa

Dr. Pam Cipriano, President, International Council of Nurses

Dr. Salman Khan, Liaison Officer for Public Health Issues, International Federation of Medical Students’ AssocIations

Dr. Naveen Thacker, President, International Pediatric Association

Dr Christos Christou, International President, Médecins Sans Frontières

Dr. María del Carmen Calle Dávila, Executive Secretary, Organismo Andino du Salud (Andean Health Organization)

Prof. Luis Eugenio de Souza, President, World Federation for Public Health Associations

Dr. Lujain Alqodmani, President, World Medical Association

Leaders régionaux dans le domaine de la santé (par ordre alphabétique)

Dr. Mary T. Bassett, Director, FXB Center for Health and Human Rights, Harvard University

Dr. Fiona Godlee, Former Editor-in-chief of the British Medical Journal

Prof. (Dr.) Arvind Kumar, Chairman, Institute of Chest Surgery, Chest Onco Surgery and Lung Transplantation, Medanta Hospital, India

Dame Parveen Kumar, Emeritus Professor of Medicine and Education, Barts and The London School of Medicine and Dentistry

Dr. Lwando Maki, Secretary, Public Health Association of South Africa

Dr. Jemilah Mahmood, Executive Director, Sunway Center for Planetary Health – Malaysia

Dr. Kari C. Nadeau, MD, PhD, Chair of the Department of Environmental Health at Harvard School of Public Health

Prof. (Dr.) K Srinath Reddy, Past President of Public Health Foundation of India

Cette lettre est soutenue et approuvée par d’organisations nationales de santé :

AFRICA

Ong Zéro Décès en Donnant La Vie, Côte d’Ivoire

Dr. Agonafer Tekalenge, President, Ethiopian Public Health Association

Dr. Adeline Kimambo, Executive Secretary, Tanzania Public Health Association

African journal of gastroenterology and hepatology, Egypt

The Board of the Public Health Association of South Africa

Annals of Health Research – The Journal of the Medical and Dental Consultants Association of Nigeria, Nigeria

Nurses Across The Borders Humanitarian Initiative, Nigeria

Youth Advocacy and Development Network, Uganda

ASIA

Global Journal of Medicine and Public Health, India

Green Practice Japan, Japan

Health and Global Policy Institute, Japan

Khyber Medical University Journal, Pakistan

CENTRAL & SOUTH AMERICA

Dr. Vital Ribeiro, Chair, Associação Civil Projeto Hospitais Saudáveis, Brazil

Dr. Rosana Teresa Onocko Campos, President, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Brazil

ACT Health Promotion, Brazil

Health Hospitals Project, Brazil, US

Fundación Colombiana del Corazón, Colombia

Asociación Latinoamericana De Pediatría, Uruguay

EUROPE

Diederik Aarendonk, Forum Coordinator Global Health Organization Leadership, European Forum for Primary Care

Dr. Ansgar Gerhardus, Board Chair, German Public Health Association

Prof. Kevin Fenton, President, UK Faculty of Public Health

Dr Latifa Patel, Representative Body Chair, British Medical Association

Kamran Abassi, Editor-in-Chief, British Medical Journal

Dr. Richard Smith, Chair, UK Health Alliance on Climate Change

Sheila Sobrany, President, Royal College of Nursing

Diana Zeballos, Executive Secretary, Sustainable Health Equity Movement

EuroHealthNet, Belgium

Association of Basic Medical Sciences of Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

International Federation of Medical Students’ Associations – Denmark, Denmark

KLUG – German Alliance on Climate Change and Health, Germany

Deutsche Gesellschaft für Epidemiolgie e. V, Germany

Galician Health Service, Spain

Tsubaki Diseño Slu, Spain

Swedish Doctors for the Environment, Sweden

Doctors for the Environment Switzerland, Switzerland

Health for Future Switzerland, Switzerland

Public Health Schweiz, Switzerland

International Society of Doctors for the Environment, Switzerland

Faculty of Medicine, University of Geneva, Switzerland

Santé En Transition, Réunion

Palliative Care Sustainability Network, UK

Greener Practice, UK

World Health Innovation Summit, UK

Ride For Their Lives, UK

OCEANIA

Dr. Kate Wylie, Executive Director, Doctors for the Environment Australia

Dr. Frances Peart, President & Board Chair, Climate and Health Alliance Australia

Veterinarians for Climate Action, Australia

NORTH AMERICA

Katie Huffling, DNP, Executive Director, Alliance of Nurses for Healthy Environments

Canadian Medical Association, Canada

Canadian Health Association for Sustainability and Equity, Canada

Canadian Association of Physicians For The Environment, Canada

Medical Society Consortium on Climate and Health, US

Climate Psychiatry Alliance, United States

Climate Health Now, United States

Michigan Clinicians for Climate Action, United States

Physicians for Social Responsibility/Sacramento, United States

Physicians for Social Responsibility Pennsylvania, United States

Carolina Advocates for Climate, Health, and Equity, United States

Greater Boston Physicians for Social Responsibility, United States

Washington Physicians for Social Responsibility, United States

Boston College Global Observatory on Planetary Health, United States

Georgia Clinicians For Climate Action, US

Climate and Health Foundation, US

Fundacion Plenitud, US

San Francisco Bay Physicians For Social Responsibility, US

Vermont Climate and Health Alliance, US

Solavida, US

Physicians For Social Responsibility – Florida Chapter, US

Si votre organisation souhaite soutenir la lettre, veuillez utiliser ce formulaire.

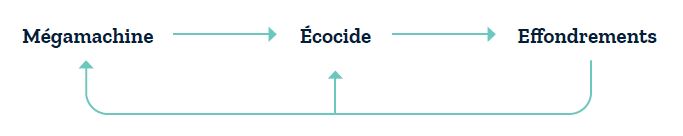

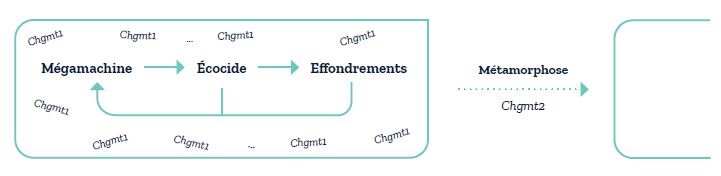

Hésitations

Hésitations