filtre:

ritimo

2024

Fin 2023, lorsque des feux de forêt ont ravagé la Bolivie, une manifestation publique, classiste, raciste et capitaliste a détourné l’attention des principales causes de la sécheresse et de la déforestation.

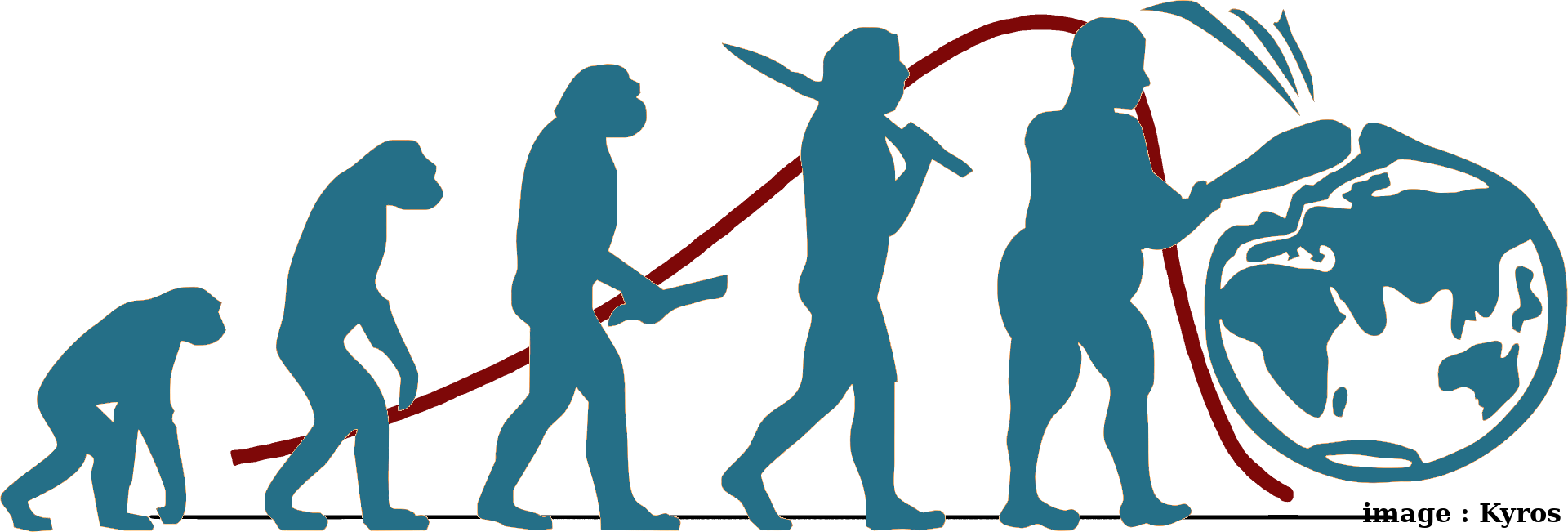

La « collapso » (ou effondrisme) est un courant idéologique dont l’influence grandit au sein des mouvements écologistes. Elle part du principe que l’effondrement écologique et social est un fait accompli, ou très probable. Outre ses effets démobilisateurs, l’effondrisme se caractérise par une connaissance parcellaire du monde, qui compromet la capacité de l’écologie à le transformer.

2023

Contraction des ressources planétaires, fin de l’abondance, hausse des prix de l’énergie et des matières premières, souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, sobriété… Derrière ces préoccupations socio-économiques d’actualité, qui fissurent le mythe de la croissance et remettent au goût du jour la planification en politique, c’est de l’habitabilité de la Terre qu’il est en fait question. L’épuisement en cours des ressources, des métaux à l’eau, l’érosion de la biodiversité, l’empilement des pollutions et l’accélération du dérèglement climatique (et son lot de catastrophes) sont en effet tels que la prochaine décennie s’annonce comme celle d’un grand tournant [1].

2022

Confrontés au changement climatique, qui se manifeste par des écarts extrêmes de température et une alternance de périodes d’inondations et de sécheresse, les gens discutent des voies possibles pour atténuer ces effets. Fondamentalement, nous sommes à la recherche d’un système de climatisation partout accessible et pouvant fonctionner presque n’importe où dans le monde.

2021

À travers les accords de commerce multilatéraux et bilatéraux, les États ont consenti à réduire de manière démesurée leurs capacités de régulation. L’élargissement progressif de l’agenda des négociations commerciales a eu pour effet de multiplier les règles de discipline auxquelles ils se sont soumis de leur plein gré. Et les accords dits « de nouvelle génération » risquent d’aggraver encore la situation.

2020

Le monde est engagé dans une nouvelle ère qui le voit confronté à la vulnérabilité de ses écosystèmes et à des tensions accrues sur ses ressources naturelles. Pour la première fois à cette échelle, ses conditions d’existence même sont menacées. Est-il nécessaire de rappeler que l’eau, première ressource vitale, assure toute vie sur terre ? Indispensable au monde du vivant, elle conditionne aussi l’ensemble des activités humaines, de notre quotidien à nos économies, de notre sphère intime à la géopolitique.

Longtemps, les conférences internationales sur le climat ont négligé la question de l’eau. Un oubli d’autant plus dommageable, selon Jean-Claude Oliva, qu’une politique de préservation de l’eau et de son cycle pourrait permettre de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de nous rendre plus résilients aux dérèglements climatiques.

Les industries extractives contribuent au changement climatique et, dans le même temps, réduisent la capacité des communautés et des écosystèmes à s’adapter à une planète qui se réchauffe, notamment à travers la pollution et la surexploitation des ressources en eau. Exemple avec la région du lac Albert, en Ouganda, nouvelle frontière de l’industrie pétrolière.

Parallèlement à l’importance croissante de la notion de droit humain à l’eau, une autre innovation juridique pourrait venir changer radicalement notre vision de l’eau et de sa gouvernance : celle consistant à reconnaître des droits aux rivières et aux écosystèmes, comme l’a fait la Nouvelle-Zélande.

De l’Australie aux Andes, en passant par la France, les projets miniers, pétroliers ou gaziers représentent une menace majeure pour les ressources en eau. Un rapport de l’Observatoire des multinationales et de France Libertés met en lumière l’ampleur de ces risques, l’inadéquation des réponses apportées par les entreprises ou les autorités, et la multiplication des résistances.