Laurent Lievens

Telle est la rengaine qui se rappelle à moi très souvent.

Elle me permet d’avoir un référentiel qui me paraît – jusqu’à preuve du contraire – ajusté afin de déceler l’important du futile, l’information du bruit, l’intelligence parmi la stupidité, celles et ceux qui entretiennent le déni des autres, etc.

C’est en quelque sorte une boussole nourrie par une vision large et systémique de l’état du réel.

Lorsqu’on me communique quelque chose, je recadre cette information en la plaçant mentalement à bord du Titanic afin d’éprouver son intérêt.

Par ce mécanisme, je perçois à quel point très très peu d’informations, d’actes, d’initiatives, de décisions son ajustés à une situation telle que celle du Titanic (qui a déjà heurté l’iceberg).

Cela me permet d’avoir un référentiel de gravité en quelque sorte, et de constater à quel point nous fonctionnons encore sans tenir compte sérieusement de l’incendie qui est au milieu du bâtiment.

Cela appelle donc surtout un changement de cadre de référence.

En quoi un cadre de référence adapté est fondamental?

On sait, notamment depuis les travaux de l’École de Palo-Alto (dans le champ thérapeutique, systémique et communicationnel), qu’une situation acquiert son sens en fonction du cadre dans laquelle elle prend place.

Mes actions pourront ainsi être ajustées ou totalement à coté de la plaque en fonction de ma bonne compréhension (ou pas) du cadre réel dans lequel je suis.

Par exemple, me promener tout nu en rue sera ainsi désajusté, car le cadre n’est pas celui d’une plage naturiste.

Autre exemple, continuer à se féliciter sincèrement de la croissance économique en période d’écocide témoigne d’une vision du réel périmée digne d’un économiste orthodoxe (oui ça existe encore…).

Le cadre est en quelque sorte le paysage mental dans lequel vous vivez, c’est ce qui filtrera toute votre réalité, qui viendra colorer toutes vos perceptions.

Autant dire que si vous ne comprenez rien au réel dans lequel vous vivez, vous vous comporterez de toute évidence à coté de la plaque (on vous diagnostiquera peut-être une pathologie mentale, c’est une autre manière de dire que votre carte mentale dysfonctionne).

Mes actes témoigneront ainsi de l’ajustement ou non de mon cadre mental, de ma perception du réel.

Observer les actes de l’autre, d’une organisation, d’une institution indiquera donc déjà pas mal d’informations sur sa perception ajustée ou non du cadre réel.

Disons-le directement, actuellement, la toute grande majorité est à coté de la plaque.

Tout l’enjeu réside donc dans les ingrédients qui vont servir à construire mon paysage mental, mon cadre de référence afin qu’il soit le plus proche du réel possible.

Et je pense que la méthode scientifique nous en fournit un gros contingent, à relier avec l’intuition, l’expérience etc., sans tout mélanger, sans faire de soupe mais en gardant une approche de la complexité à la Edgar Morin.

Délaisser le cadre proposé par l’asile de fous?

Donc, quel serait le cadre a priori le plus ajusté au réel? Quel réel?

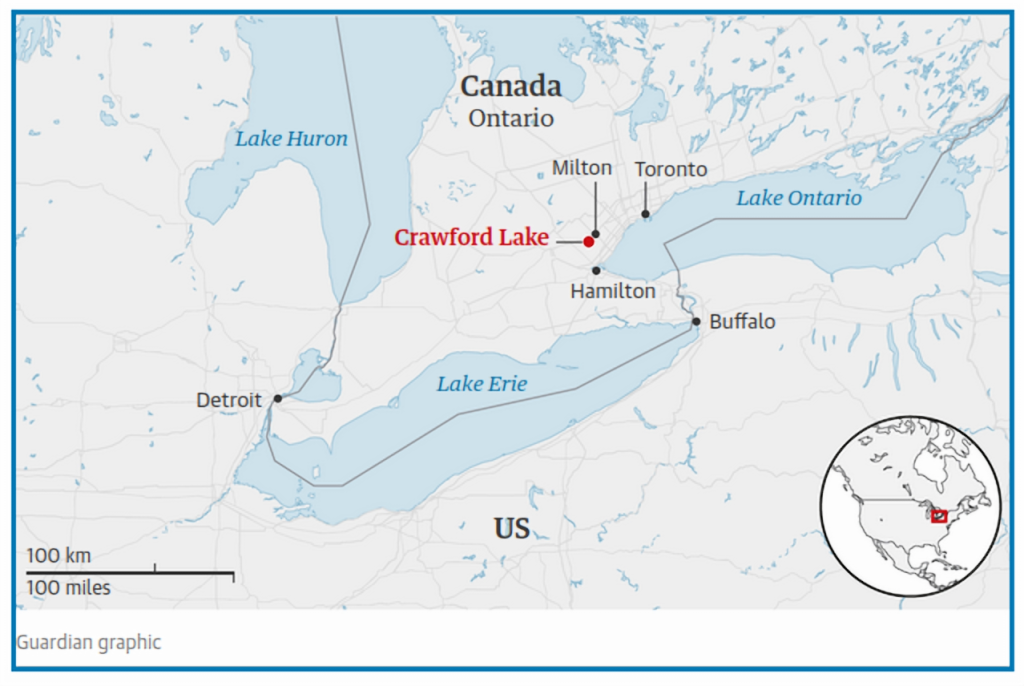

Depuis plus d’un demi-siècle la méthode scientifique – la manière la plus puissante que l’humain ait inventé pour dire des choses non fausses jusqu’à preuve du contraire sur le réel – indique que l’humain est devenu une force quasi géologique (on parle d’Anthropocène) qui modifie (entendre: qui flingue), par ses choix de vie, tous les équilibre planétaires.

Nous constatons que le mode de vie (désiré et/ou réel) dominant reste une sorte d’american way of life, le mode de vie occidental, le package villa-SUV-smartphone-ClubMed, avec toutes ses variations culturelles.

Ce mode de vie écocidaire fonctionne sans doute lorsqu’on est 500 millions d’individus sur Terre, plus du tout lorsqu’on est 8 milliards. (Bah, les autres on en a rien à foutre non?)

Deux scénarios: soit l’on adopte – de toute urgence, pas dans 20 ans – un mode de vie totalement différent, soit l’on réduit drastiquement la population.

En l’état actuel, aucun signe n’atteste que nos institutions et organisations choisissent le premier (ou seraient seulement même en train d’y penser), nous faisant de facto suivre le deuxième, par inertie (lobotomisés avec des écrans, de la (pseudo-)intelligence artificielle, nourris avec du sucre dans des environnements dégueulasses, ça ne tiendra pas longtemps tout ça….).

Les promesses (des criminels de la « vallée du silicone » notamment) nous préparent un bel avenir tout-numérisé, enfin débarrassés de nos corps (on en rêve depuis les Lumières et les religions monothéistes), pour vivre un nouveau départ sur une autre planète. On peut douter qu’elle sera accessible à autre chose qu’aux nantis (nous faisant donc revenir au deuxième scénario). Nos pays « riches » sont en train de choisir de suicider le reste du vivant. Bref…

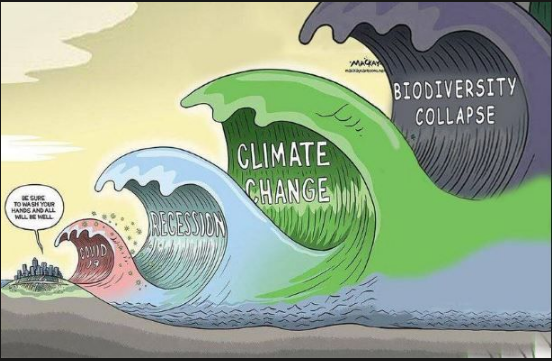

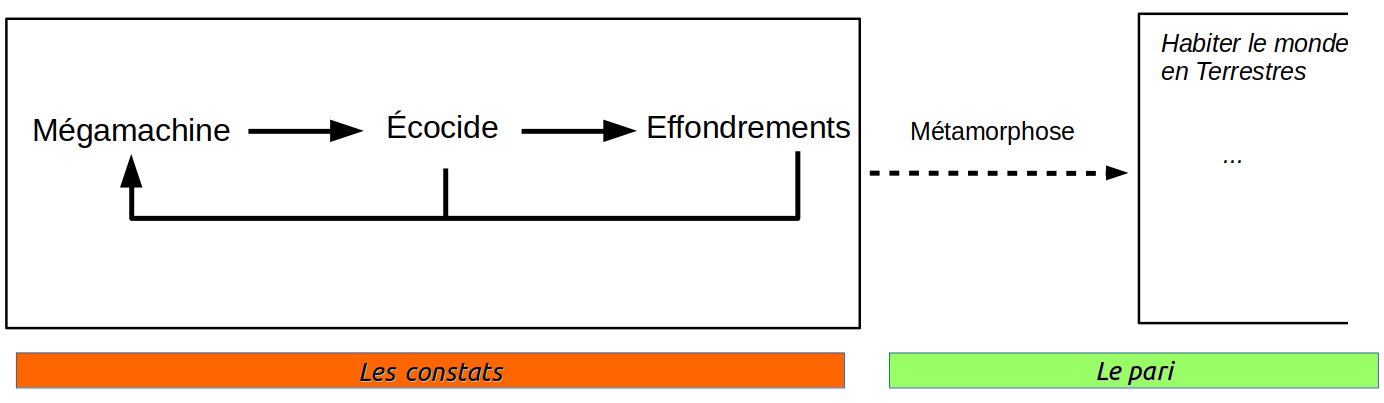

De manière schématique, le cadre le plus ajusté au réel et la manière de le percevoir me paraissent être actuellement ceci:

Notre modèle de société (Mégamachine) ne peut que détruire le vivant, menant (déjà) à des effondrements multiples. (Je vous renvoie aux différentes publications et interventions où j’ai largement développé cela.)

Évidemment, il ne faut pas entendre effondrement au singulier: ce n’est que dans les délires du cinéma qu’on voit un gros évènement unique. Ce qui est déjà en train de se passer ce sont des effondrements locaux et à d’autres échelles, des effondrements du vivant, des effondrements multiples et variés, une lente dégradation des conditions d’habitabilité de la planète pour nombre de vivants donc, humains y compris.

Je précise également ici que lorsqu’on parle de métamorphose, on parle – dans la langue de Palo-Alto – de changement de type 2, c’est à dire un changement de cadre, et pas un changement dans le même cadre (qui lui est appelé changement 1). Sur la base des constats scientifiques, seul un changement 2 est actuellement pertinent, c’est-à-dire un changement complet de cadre, de manières d’habiter le monde, de concevoir le réel, d’être en relation avec le vivant (humains y compris). Cela veut dire pour nous : une décroissance forte de notre niveau de vie, une baisse très conséquente de nos consommations d’énergie et de matière, un tout autre projet de société pour quitter la plaie technocratique.

Mais attention, ce n’est pas parce qu’un cadre est de toute évidence périmé qu’il sera abandonné. Nous avons l’exemple caricatural des économistes orthodoxes (c’est à dire une large part) dont les bases théoriques sont autant valables que l’astrologie. C’est joli, ça semble sérieux, y’a plein d’équations compliquées, mais c’est basé sur une construction idéologique dont le réel a démontré l’ineptie. Et même si je n’ai aucun problème avec l’usage d’une religion dès que cela peut contribuer à un monde un peu meilleurs, c’est quelque chose que cette théorie semble incapable d’atteindre. C’est pourtant toujours l’approche théorique dominante de la profession, preuve que l’humain est décidément très lourd à faire changer.

C’est tout le dossier (que je traiterai ailleurs) de ce qu’on nomme la pédagogie des catastrophes, et qui ne m’enchante pas. Elle indique qu’à l’échelle individuelle mais aussi collective, on ne changerait que lorsqu’on est au pied du mur, que lorsque l’on n’a plus le choix. Vous arrêterez vraiment de picoler uniquement après un accident de voiture dramatique p.ex.

Dit en langue de Palo-Alto, on n’accepte le changement 2 que lorsqu’on a épuisé tous les possibles changements 1.

Normal, un changement de ce type équivaut à la mort du système, à la fin de son fonctionnement pour entrer en latence, éventuellement se transformer pour éventuellement renaître sous une toute autre forme.

Mais autant dire que si nous attendons cela à l’échelle planétaire, il ne restera plus rien de vivant d’ici là.

Oui, ok, je sais, la vie continuera, comme cela s’est déjà passé. Pas besoin de me servir cet argument tarte-à-la-crème tellement pratique, mais un peu pauvre non?

En tout cas il n’enlève rien au gâchis phénoménal que l’humain est en train d’accomplir dans son œuvre de destruction du vivant. Et pour arriver à quoi au juste? Pour une noble cause j’imagine.. Ah oui, c’est vrai, pour pouvoir se filmer constamment, être à la mode, se fringuer, prendre l’avion pour faire des immondes selfies, commenter les commentaires des commentaires, être hyper-connectés, faire du ski en plein désert, rouler à 200kmh en voiture de sport, manger des burgers et des fraises, avoir son costume-cravatte, etc. Toutes ces tellement nobles causes qui élèvent l’humanité. Merci à vous!

Comme le dit si justement Aurélien Barrau, nous détruisons la vie, pour des activités qui sont, dans une très large proportion, intrinsèquement de la merde. Je ne l’aurais pas mieux dit.

Or, quel est le cadre habituel vis-à-vis de l’écocide?

Pour une bonne partie: cela n’existe même pas, tout va bien, nous sommes sur la voie du progrès, nous sommes le summum de l’évolution, etc. Continuons, tête baissée, droit dans mur.

Pour d’autres: nous avons perçu que quelque chose clochait, et nous pensons qu’on peut le réparer en modifiant quelques paramètres, une sorte d’écomodernisme gentil (c’est tout le blabla du développement durable, de la transition, des réformettes et autres niaiseries, contre lesquelles j’ai d’ailleurs tenté de lancer l’alerte là où j’œuvrais, sans succès apparemment). C’est tout le versant des petits ajustements de consommation, les touillettes en bambou FSC et plus en plastique, les panneaux solaires, le papier recyclé, etc. Bref, tout ce qui ne veut absolument pas mettre à l’arrêt la Mégamachine, qui pense qu’on peut s’en sortir en développant un bout de potager bio alors qu’une armée de rouleaux compresseurs détruisent l’ensemble des espaces autour d’eux. C’est en vérité l’aboutissement de l’atomisation de nos sociétés, du chacun pour soi, de la destruction de toute existence politique (au sens du politique, et non de la farce de la politique).

Je constate surtout que très peu d’organisations/institutions ont intégré ce cadre: il suffit de regarder leurs actions, leurs déclarations, leurs ambitions, bref, toute leur manière de se comporter. Celle-ci indique qu’elles n’ont pas perçu le réel et sont dans le business-as-usual, parfois un peu verdi, parfois un peu réellement écologisé, souvent greenwashé pour continuer de vendre leur came (merdique, car sinon pas besoin d’en faire des tonnes pour la vendre). Lorsqu’on a vraiment perçu l’incendie au milieu du bâtiment, on ne continue pas à discuter, à jouer du piano, à faire ce qu’on faisait il y a 3 minutes, on intègre cette information et on agit en conséquence, à moins d’être totalement idiot (ça existe), suicidaire (on est donc dans une sorte de folie), traumatisé (on se fait aider alors).

Simple exemple: combien d’entre elles ont relégué les outils des gafam à la poubelle pour n’utiliser que des systèmes d’exploitation/logiciels issus du libre? (vous savez, ce truc qu’on appelle Linux p.ex.)

… oui oui, un détail pour beaucoup, mais un détail plutôt signifiant au vu de la place (obscène) du numérique dans nos vies.

Au milieu de l’incendie, une personne refuse d’évacuer en prétextant que rester dans cette pièce, « c’est tellement pratique…tu comprends, impossible de changer »

Autre exemple « rigolo »: si une organisation francophone adore utiliser des formulations anglaises qui ne veulent rien dire mais qui font sérieux (du genre nous on fait du smart challenging future, ou encore du young leadership excellence, ou, nous œuvrons pour des produits fair-eco-conscious-bidule, – bref, vous avez compris – en général ça sent le pâté avarié. (Mais l’usage des mots n’est jamais anodin, c’est un autre dossier, mais ça en dit aussi beaucoup sur l’état d’esprit).

Bref, pure folie dès que l’on observe cela avec la lucidité du changement de cadre. Un jour une amie m’a déposé cette phrase à l’oreille: « la lucidité est la brûlure la plus forte, hormis celle du soleil ». Je ne sais plus d’où elle la tenait, mais cela m’avait touché.

On pourra sans doute avoir ici une hypothèse explicative du phénomène d’écoanxiété, relié à la colère et au sentiment de trahison qu’éprouvent notamment certains jeunes. Car dès lors qu’on est – même un peu – lucide sur ce cadre et que l’on constate l’idiotie des directions prises, la stupidité de beaucoup d’élites, l’arrogance des nombreux « sachants », la poursuite du business-as-usual, etc., on ne peut qu’être pris de rage et de désespoir. C’est pourtant souvent le signe d’un état de santé « normal » et adapté au réel.

Le Titanic comme métaphore

C’est là que j’en viens avec ma métaphore du Titanic. Elle me permet de me rappeler au mieux ce cadre d’une nécessaire et urgente métamorphose.

Comme toute métaphore, il s’agit bien entendu d’une figure de style qui donne du sens par analogie, non par exacte vérité. Nous ne sommes pas physiquement sur un bateau p.ex.

Mais elle me permet de ne pas oublier qu’il y a le feu au milieu du bâtiment, tandis que je croise presque uniquement des personnes qui n’en savent rien, qui s’en foutent, qui n’ont pas perçu les conséquences, qui pensent que nos ingénieurs vont/ont trouvé la solution miracle, bref, des personnes qui continuent de percevoir et d’agir comme s’il n’y avait pas le feu, souvent en toute bonne foi malheureusement. Si de plus en plus voient le feu, beaucoup pensent qu’avec leur gobelet d’eau ça ira (vous savez les conneries du colibri), beaucoup pensent que les ingénieurs sont en train d’inventer un feu qui ne tue pas, beaucoup pensent qu’il y a aussi des bons côtés au feu, etc.

Bon, que s’est-il passé avec ce foutu bateau? (pour un rappel historique, écouter cet excellent podcast, les parallèles avec notre monde son édifiants…)

- Un gros bateau (une Mégamachine bien compliquée) fait la fierté de ses constructeurs,

- se croit par extrême arrogance (d’ado attardé) insubmersible au point qu’il néglige les canots de secours en suffisance,

- avec une force d’inertie gigantesque (une fois lancé, changer de direction, voire faire marche arrière prends plus de temps que disponible),

- tape l’iceberg (car pas de jumelles, pas de vagues, n’écoute rien des alertes, … ),

- met un sacré temps à y croire et à agir en conséquence,

- « organise » l’évacuation d’une manière stupide (on dirait en mode « poulets sans têtes » dans notre jargon),

- se retrouve avec un nombre gigantesque de cadavres (évitables).

Un beau gâchis donc!

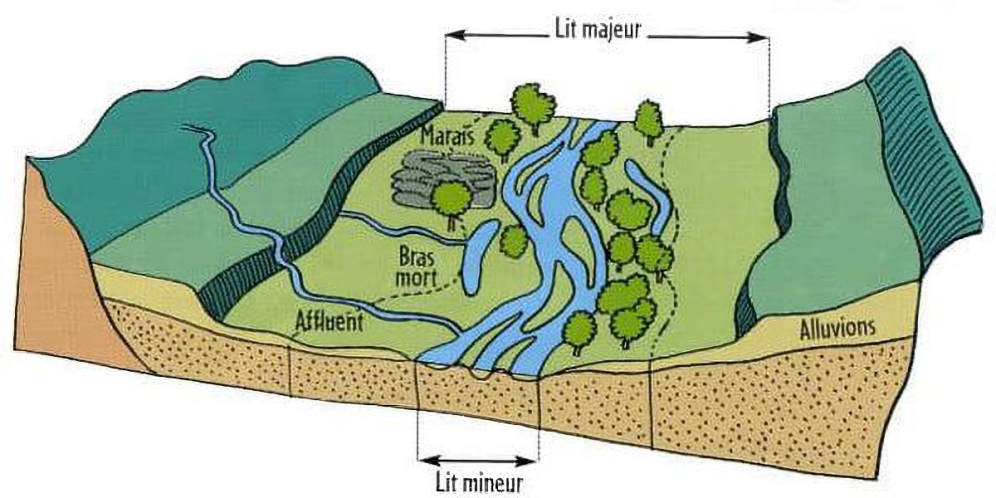

Le naufrage prend un sacré bout de temps, avec un très long moment où il ne se passe presque rien chez les humains, le bateau pour sa part est bien en train de prendre l’eau sans arrêt et s’enfoncer inexorablement. C’est l’illustration de l’idée qu’un système tient en général plus longtemps que prévu, mais s’effondre aussi plus vite que prévu une fois l’effondrement débuté. (Vous savez, le fait de tenir tout l’hiver pour aller au boulot et puis de vous effondrer dans la grippe le premier jour de vacances). (voir cette reconstitution en temps réel)

Oui dans les cales du bateau il y avait bien des compartiments sensés isoler en cas de brèche, mais, c’est ballot ça, ils étaient interconnectés par au-dessus. Non? ça ne vous rappelle rien ça? L’idée qu’on met tout en lien, sur un même réseau (parce que c’est tellement pratique de connecter la banque, l’hôpital, la défense, les communications, les centrales; parce que c’est tellement nécessaire de pouvoir s’envoyer des photos de chats en temps réel, …, bref, vous avez compris l’imbécilité de ce qui nous subjugue souvent).

Comme l’idéologie de la toute puissance était présente tout au long de la conception et de la navigation, évidemment rien n’a été pensé, éprouvé, balisé en cas de naufrage. On se retrouve donc surpris, mettant un temps énorme à simplement changer d’idéologie – car le réel nous y contraint physiquement – ce qui ne peut que créer du trauma, ralentissant encore notre capacité à lire le réel et à agir adéquatement. Gageons même qu’avant sa survenue, l’idée même d’un naufrage est totalement inaudible pour les zélateurs du bateau; ne tentez même pas de les convaincre ils vous riront au nez. Et même après un réel naufrage, la capacité de déni fonctionnera à plein (vous savez, comme durant la crise de 2008, où on avait bien juré qu’on changerait la finance, qu’on régulerait le système économique, qu’on cadenasserait les comportements prédateurs pour que plus jamais cela n’arrive… hahahah la bonne blague).

Et ici on ne pose même pas la question de l’utilité d’un tel navire, du pourquoi ce voyage, de quel sens a tout cela.

On se retrouve donc à écraser les troisièmes classes, à laisser mourir un paquet de gens en remplissant les quelques canots à moitié. La pagaille donc, avec à la clé un sacré paquet de victimes tuées par l’idéologie et non la fatalité technique. De quoi tomber de sacré haut lorsqu’on plane sur les mirages du progrès, de la technologie, de l’illimitisme.

Un problème de riches, bien entendu…

Oui oui, évidemment avoir peur des effondrements révèle qu’on se considère comme en situation normale.

La peur du naufrage touche éventuellement les passagers d’un bateau qui flotte, … mais les déjà-naufragés, les précaires installés sur des radeaux, ou ceux qui ont une demi bouée ont une vision très différente de la notre.

De larges pans du vivant sont déjà effondrés, des peuples, sociétés, pays vivent déjà en situation d’effondrement, et tout notre bavardage sur comment s’en protéger, que faire pour ne pas, etc. sont assez futiles en regard de cela.

Mais même ici la métaphore du Titanic continue de fonctionner!

- La première classe se goinfre, disserte, danse, pavane, et n’a rien senti du choc contre l’iceberg. Elle entretient des liens étroits avec le capitaine, qui appartient symboliquement à leur milieu. Ils savent tous que ce navire est le plus beau, le plus puissant, le plus fort, évidemment…, et rêvent d’en vendre aux autres pour les aider à se développer p.ex.

- La deuxième classe vivant déjà dans un espace moins feutré (même si toujours bien hors-sol) a sans doute perçu quelque chose, mais est très occupée à lorgner sur la possibilité d’arriver en première classe un jour, et de ne surtout pas tomber en troisième classe. Pour info, si vous lisez ces lignes c’est que vous faites de toute évidence partie de cette deuxième classe. La troisième classe n’a pas de temps à perdre à lire cela, elle est en train de gérer le réel – loin du joli décor – dans lequel elle est.

- C’est cette troisième classe qui est la plus proche du sol, et qui est déjà largement les pieds dans l’eau. Une partie est déjà morte noyée dans les premières cales inondées, tandis qu’une autre partie a de l’eau jusqu’à la taille, jusqu’au cou parfois. Cette classe sait et sent – dans sa chair, dans son être, dans sa réalité quotidienne – que le navire coule et qu’il y a de fortes chances qu’elle en crève. Elle existe partout, invisibilisée dans les pays « riches », bien visible dans des zones entières du monde.

Il y a donc un découplage total – et mortel – entre ceux qui savent, qui sentent, qui vivent le réel, et la catégorie – ridicule en nombre – qui a le plus de pouvoir d’action et de décision. La première et la deuxième classe refusent la moindre éventualité de mettre un terme à un mode de vie prédateur; les autres n’ont qu’à bouger. Cette première classe est d’ailleurs en train de tenter de s’immuniser contre tout naufrage, il suffit de penser aux survivalistes débiles qui se construisent des bunkers et achètent des îles, ou lorgnent sur une escapade sur une autre planète (s’ils pouvaient tenter d’aller s’établir sur le soleil, cela nous ferait déjà des vacances!).

C’est donc également un paradoxe: la deuxième classe, au lieu de se laisser fasciner par atteindre un jour la première classe, au lieu de se laisser divertir par les joujoux inoffensifs que la première classe lui sert (comme c’est chouette un casque VR, waouw la belle grosse bagnole, trop bien la finale de la coupe du monde, etc.) ferait bien mieux de porter le regard sur la troisième classe pour voir les effets réels et déjà présents de son mode de vie, et pour également apprendre à vivre ailleurs qu’en deuxième classe (et encore moins en première). Mais apparemment, nous sommes anthropologiquement câblés pour désirer monter à l’étage du dessus. Quand on vous dit que le changement est une métamorphose et pas un petit coup de peinture…

C’est bien beau, mais quand on a posé ce cadre, on fait quoi?

On s’assied, on respire.

Ce n’est pas une mince affaire de bouger un cadre de perception du réel, cela prend du temps et requiert de l’honnêteté avec soi-même, et un deuil vis-à-vis de ses anciennes conceptions.

… Et tant que la bascule n’est pas réellement faite en vous (pas qu’avec votre tête donc, mais de manière existentielle), tout ce qui est dit ici vous paraît sans doute inepte, exagéré, loufoque. C’est le propre d’un cadre de pensée de filtrer la réalité.

- -ok si on est sur le Titanic, c’est un peu foutu non?

- -oui c’est clair, on arrivera pas de l’autre coté sur ce bateau, il va falloir faire le deuil de ça

- -mais donc y’a plus rien à faire…

- -bah, ça dépend, tu peux t’asseoir par terre et attendre

- -autant en profiter alors!

- -oui c’est ça, va te goinfrer au buffet…

La tentation de tout refoutre sous le tapis est grande. On sait que de nombreux mécanismes existent pour préserver à tout prix sa vision du monde, retardant de facto toute action sérieuse.

Imaginez-vous: vous savez que la bateau va couler, qu’est-ce qu’il reste à faire?

Beaucoup de choses non?

Il n’y a aucune recette toute faite, mais vous pouvez poser des actes en fonction de ce qu’il se passe autour de vous, de qui vous êtes, de l’état dans lequel vous êtes. Vous allez agir en conséquence, de la manière la plus ajustée possible, et elle le sera uniquement si vous avez encodé que le naufrage est en cours. Et autour de vous, ce seront très certainement des poulets sans tête pendant un petit bout de temps. Peu importe leurs compétences, leurs qualités, leur intelligence, etc., ils seront à coté de la plaque par absence de lucidité sur le réel. Ils sont donc souvent dangereux pour eux et pour les autres (tout sauveteur le sait!).

Mais au-delà de choses à faire – dont on ne peut parler qu’en situation concrète – il y a surtout un comment être. Il y a à rester digne, à ne pas se vautrer dans la situation, à tenter d’élever – par votre dignité – toute l’humanité. Cela s’est toujours passé, de tout temps, dans des moments tragiques et difficiles.

- Certaines personnes refusent.

- Refusent de vendre l’autre.

- Refusent de s’enrichir sur une situation.

- Refusent de gagner une promotion.

- Refusent ce job pourtant si bien payé.

- Refusent d’écraser le voisin.

- C’est rare.

- Elles le font car elles savent qu’elles ne pourront plus se regarder en face après s’être corrompues dans la situation.

- Elles le font, et en paient souvent le prix fort pour être sorties du troupeau.

- Elles appliquent en quelque sorte une éthique des vertus plutôt qu’une éthique utilitariste (tellement en phase avec le capitalisme celle-là).

Nous ne sommes pas sur le Titanic, nous sommes dans un monde qui est en train de crever par nos actions et nos modes de vies puérils.

Il y a d’abord à rester digne, à faire que cela ne passe pas par moi, à ne pas être un Mr Smith.

Il y a à cesser de nuire et refuser de parvenir comme le dit si bien Corinne Morel-Darleux dans son essai.

Il y a à sortir des niaiseries du c’est par la joie qu’on se met en route, tellement rabâché dans les courants de développement personnel lucratif. Pensez-vous qu’on attend que les passagers soient joyeux et se décident d’avoir l’élan de contribuer à l’évacuation en toute bienveillance? On fait ce qu’il faut faire. Point. L’action est dictée par ce que la situation requiert, en lucidité. ET peut-être que dans l’action, il y aura des moments de joie, oui! j’espère que quelqu’un a fait une blague à la con sur au moins un des canots et que cela a pu faire rire les autres. La joie peut y être, mais c’est un sous-produit, pas le carburant de départ.

Et donc, « pendant ce temps sur le Titanic… »

Nous avons soulevé la nécessité de changement de type 2, de changement civilisationnel pour quitter la Mégamachine.

Nous sommes bien face à une situation dont la métaphore du Titanic est une illustration quasi parfaite: un sacré changement (d’imaginaire et d’action) est requis, faute de quoi le réel nous rattrapera dans des conditions très très éprouvantes, comme il commence à la faire.

Me rappeler mentalement que nous sommes sur le Titanic, me permet de distinguer l’important du futile, et de pouvoir évaluer l’état de lucidité d’une décision, d’une personne, d’un groupe, d’une organisation.

Cela me permet surtout de ne pas donner trop d’attention à ce qui n’en mérite pas.

Ainsi, la majeure partie des choses qui actuellement paraissent importantes, sérieuses, fondamentales, m’apparaissent – après ce tamis – stupides, stériles, futiles.

Une très large proportion de décisions prises sont totalement à coté de la plaque, et me font penser à des passagers qui se querelleraient pour décider de leur place à table, ou de l’équipage qui se réunirait pour décider du prochain sous-chef.

Tous leurs comportements indiquent – malgré eux – qu’ils n’ont toujours pas pris la mesure du réel.

Évidemment, je peux faire semblant de trouver cela important, mais si je le fais, c’est pour rejoindre l’autre, là où il se trouve. Je ne me fais pas avoir en pensant moi aussi que cela est fondamental.

C’est tout comme avec un tout petit lorsqu’il a perdu son nounours: vous vous mettez en lien avec lui en considérant l’importance de la chose pour lui. Et vous faites ce qu’un adulte doit faire.

Beaucoup semblent avoir perdus leurs nounours, au milieu de très peu d’adultes …