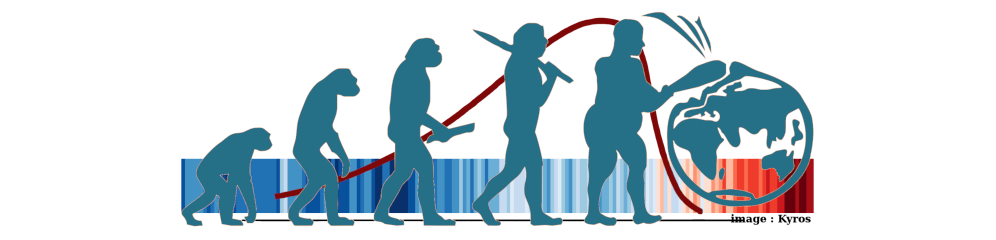

L’effondrement est intégré dans leurs plans d’affaires

Les ultra-riches ont-ils une action coordonnée face aux risques systémiques d’effondrement ?

Voici le point de vue d’

Angus Peterson

deepltraduction Josette – original paru dans Medium

Les riches continuent de s’enrichir. Cela ne fait aucun doute. Mais ce que l’on oublie souvent de dire, c’est comment ils y parviennent, non seulement par l’exploitation habituelle, mais aussi en conduisant activement le monde vers la catastrophe tout en se protégeant des retombées.

Disons-le tout net : les ultra-riches ne se contentent pas d’accumuler des richesses ; ils les thésaurisent, stockant des fortunes à un rythme si effréné que le concept même d’argent en devient ridicule. Alors que le reste d’entre nous se fait sermonner sur la nécessité de réduire les dépenses – conduire moins, manger moins de viande, recycler, se contenter de moins – ils sécurisent leurs bunkers, achètent des îles isolées et élaborent des plans d’évacuation pour l’effondrement qu’ils sont en train d’accélérer.

Et ne vous y trompez pas, l’effondrement n’est pas qu’un lointain fantasme dystopique. Nous sommes déjà au cœur d’une polycrise : le changement climatique, la perte de biodiversité, la surexploitation des ressources, l’instabilité économique et la montée en puissance de l’autoritarisme se nourrissent les uns les autres comme une réaction en chaîne imparable. Pendant ce temps, les banques et les entreprises, qui pourraient financer les solutions, traînent les pieds ou font carrément obstruction au progrès, veillant à ce que le système continue de pencher en faveur de ceux qui ont déjà tout.

Les banques, par exemple, ont fait très peu de progrès en matière de financement d’infrastructures à faible émission de carbone. Elles font de vaines promesses d’investissements « verts », mais en réalité ? Les chiffres montrent un rythme de financement glacial qui est loin d’être suffisant pour éviter une catastrophe climatique. Et comme l’objectif de 1,5 °C a déjà été dépassé, cet échec ne relève pas seulement de l’incompétence, mais aussi de la complicité.

Mais les milliardaires ne s’inquiètent pas.

Pourquoi le feraient-ils ?

Ils gagnent plus de 100 millions de dollars par jour, une somme si énorme qu’elle défie l’entendement. En clair, si les milliardaires se souciaient réellement de l’humanité, ils auraient déjà résolu toutes les grandes crises mondiales. Le fait qu’ils ne l’aient pas fait vous dit tout ce que vous devez savoir.

L’inégalité des richesses n’est pas seulement un problème économique, c’est un problème existentiel.

Voici un calcul effrayant : au rythme actuel, la société est à moins d’une décennie de l’effondrement. Et lorsque cela se produira, les riches ne se soucieront pas de vous. Ils observeront la situation depuis leurs enceintes fortifiées, en sirotant des vins de luxe, tandis que les autres se battront pour des miettes.

Il ne s’agit pas simplement d’un capitalisme qui fait ce qu’il fait.

C’est la fin de la partie.

Et le pire ?

C’est le plan.

Les banques avancent à un rythme d’une lenteur exaspérante

S’il y a une chose sur laquelle on peut compter, c’est que les banques donneront toujours la priorité aux profits à court terme plutôt qu’à la survie de la planète. Elles adorent se présenter comme des institutions soucieuses du climat, en publiant des rapports ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) sur papier glacé et en prenant de grands engagements en faveur d’un « financement net zéro ».

Mais quand on regarde les chiffres, on s’aperçoit que les soi-disant progrès sont à peine perceptibles.

Une étude réalisée en 2024 sur les tendances mondiales en matière d’investissement bancaire a confirmé ce que beaucoup d’entre nous soupçonnaient déjà : les banques sont loin d’atteindre le niveau de financement nécessaire à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Selon le rapport, un grand nombre d’institutions financières ne parviennent pas à réorienter leurs capitaux de manière significative pour les soustraire aux combustibles fossiles.

Les chiffres sont peu encourageants : moins de 7 % des actifs financiers mondiaux sont actuellement alignés sur une trajectoire de 1,5°C. Cela signifie que les banques jouent avec notre avenir et que nous sommes déjà en train de perdre.

L’objectif de 1,5 °C est mort (et les banques en sont complices)

Soyons clairs : nous avons déjà dépassé les 1,5 °C de réchauffement. L’objectif même qui obsède les négociations sur le climat depuis des années a été atteint, et pourtant, les institutions financières continuent d’agir comme si le temps jouait en notre faveur. Ce n’est pas le cas.

Au lieu d’augmenter les investissements dans les énergies vertes, les banques ont injecté des milliers de milliards dans les combustibles fossiles. Entre 2015 et 2021, 5,5 billions de dollars ont été investis dans des projets liés au pétrole, au gaz et au charbon. Cela représente six années de sabotage pur et simple, les banques souscrivant effectivement à la destruction du climat à un rythme qui éclipse leurs prétendues initiatives vertes.

Pire encore, les investissements dérisoires qu’elles réalisent dans les « infrastructures à faible émission de carbone » sont souvent truffés d’échappatoires. Les banques qualifient presque n’importe quoi d’investissement durable, qu’il réduise ou non les émissions.

Elles financent des projets de « capture du carbone » – des distractions coûteuses qui ne fonctionnent pas à grande échelle – au lieu de soutenir de vraies solutions comme l’expansion de l’énergie éolienne et solaire.

Elles écologisent leurs prêts en faveur des combustibles fossiles en prétendant qu’il s’agit de « projets de transition », alors qu’en réalité, il s’agit toujours de la même production d’énergie sale sous un autre nom.

Une mort lente à dessein

Si les plus grandes banques du monde voulaient vraiment éviter l’effondrement, elles déplaceraient des montagnes en ce moment même pour financer des infrastructures climatiques à grande échelle. Mais ce n’est pas le cas.

Et ce n’est pas une erreur, c’est un choix.

Elles ont fait les comptes. Ils savent parfaitement qu’un changement climatique non maîtrisé dévastera les plus pauvres et les plus vulnérables bien avant d’affecter les plus riches. Ainsi, de leur point de vue, se traîner les pieds n’est pas seulement une question de profits à court terme – il s’agit de préserver un système qui assure leur domination continue, même si le monde brûle.

Pendant ce temps, le reste d’entre nous assiste à l’accumulation des catastrophes climatiques – inondations engloutissant les villes, vagues de chaleur tuant des milliers de personnes, incendies de forêt réduisant les paysages en cendres – tandis que l’élite financière reste les bras croisés et continue d’encaisser les bénéfices.

À ce stade, il ne s’agit plus seulement de négligence. Il s’agit d’un effondrement prémédité.

Les milliardaires gagnent 100 millions de dollars par jour

Soyons clairs : si les milliardaires voulaient vraiment résoudre les problèmes du monde, ils auraient pu le faire hier. Au lieu de cela, ils accumulent les richesses à un rythme si effréné qu’il fait passer les rois médiévaux pour des êtres modestes.

Prenez le temps de réfléchir : les dix milliardaires les plus riches gagnent plus de 100 millions de dollars par jour, soit 4,1 millions de dollars par heure. Cela représente 70 000 dollars par minute. Toutes les soixante secondes, les milliardaires empochent plus que ce que la plupart des familles gagnent en un an. Et ils le font alors que les niveaux de pauvreté dans le monde sont restés exactement au même niveau qu’en 1990.

Le rapport d’Oxfam, intitulé « Takers, Not Makers », l’expose avec une clarté brutale : malgré les deux mille milliards de dollars qui s’ajoutent aux fortunes des milliardaires en une seule année, 44 % de l’humanité vit toujours sous le seuil de pauvreté. Et ce n’est pas parce qu' »il n’y a pas assez d’argent ». C’est parce que les ultra-riches siphonnent les ressources de la société à un rythme sans précédent, transformant ce qui pourrait être une prospérité partagée en réserves personnelles de richesses non dépensables.

Ils pourraient mettre fin à la pauvreté dans le monde, mais ils ne le feront pas

Si les milliardaires cessaient simplement d’accumuler des richesses pendant une journée – une seule – leur collecte quotidienne de 100 millions de dollars par personne pourrait financer des initiatives en matière de soins de santé, de logement et d’éducation dans le monde entier, qui permettraient de sauver des vies.

Mais ils ne le font pas.

Pourquoi ?

Parce que, pour eux, l’argent n’est pas un moyen d’atteindre une fin – c’est la fin. La richesse n’est pas une question de confort, mais de pouvoir. Et plus ils accumulent d’argent, moins nous avons de pouvoir.

Imaginez un peu : Si vous gagniez 1 000 dollars par jour, chaque jour, pendant les 315 000 prochaines années, vous ne seriez toujours pas aussi riche qu’Elon Musk ou Jeff Bezos. Même si les milliardaires perdaient 99 % de leur richesse du jour au lendemain, la plupart d’entre eux seraient toujours plus riches que 99 % des Américains.

Pendant ce temps, la classe ouvrière moyenne est invitée à « se serrer la ceinture » et à « travailler plus dur » pour faire face à la montée en flèche du coût de la vie. Les milliardaires ? Ils achètent les politiciens, écrasent les syndicats et échappent à l’impôt tout en convainquant le public que le « vrai problème », ce sont les immigrés, les programmes sociaux ou, d’une manière ou d’une autre, les travailleurs au salaire minimum qui réclament une rémunération équitable.

La richesse ne se gagne pas, elle s’extrait

Voici un petit secret : la plupart des milliardaires n’ont pas « gagné » leur richesse.

– 36 % de la richesse des milliardaires est héritée, ce qui signifie que près de la moitié des personnes les plus riches du monde sont tout simplement nées dans l’extrême richesse.

– 18 % proviennent de monopoles, c’est-à-dire de sociétés comme Amazon qui réduisent les salaires, éliminent la concurrence et dictent les prix.

– 6 % proviennent du copinage pur et simple, c’est-à-dire que les milliardaires exploitent leurs relations avec le gouvernement pour s’enrichir davantage.

Cela signifie qu’au moins 60 % de la richesse des milliardaires n’est pas gagnée. Et pourtant, le mythe persiste : on nous dit que les milliardaires « méritent » leur fortune, qu’ils sont des visionnaires, qu’ils travaillent plus dur que le reste d’entre nous.

Il faut se rendre à l’évidence :

La seule façon de devenir milliardaire est d’extraire la richesse de la classe ouvrière.

Les milliardaires ne créent pas, ils prennent : ils détournent la valeur des travailleurs sous-payés, achètent des politiques qui maintiennent les salaires à un bas niveau et truquent les marchés pour s’assurer que leur richesse continue de s’accroître tandis que la vôtre s’érode.

Et pourtant, leur machine de propagande fonctionne à merveille. La société est inondée de messages sur la « culture de l’effort », sur le travail acharné, sur l’adoption d’un « état d’esprit de milliardaire ». Ils veulent vous faire croire qu’avec suffisamment d’efforts, vous pourriez vous aussi devenir l’un d’entre eux.

Ce n’est pas le cas.

Statistiquement, vous avez des milliers de fois plus de chances d’être frappé par la foudre ou de mourir dans un accident d’avion que de devenir milliardaire. Le système n’est pas conçu pour élever les gens, il est conçu pour les maintenir au sol.

La classe des milliardaires sait que l’effondrement est imminent

Les 1 % les plus riches comprennent déjà ce qui se profile à l’horizon. C’est pourquoi ils ne financent pas des solutions climatiques, mais des plans d’évacuation. Ils construisent des bunkers souterrains, achètent des propriétés isolées en Nouvelle-Zélande et investissent dans des complexes de luxe « hors réseau » pour résister à la tempête qu’ils ont contribué à créer.

Pendant ce temps, ils continuent d’assécher l’économie, de resserrer leur emprise sur les ressources mondiales et de s’assurer que, lorsque l’effondrement se produira, ils seront les seuls à disposer d’un radeau de sauvetage.

Il ne s’agit pas d’un capitalisme qui a mal tourné. C’est ainsi qu’il a toujours été censé fonctionner.

L’inégalité des richesses va déchirer la société…

…et cela arrive plus vite que vous ne le pensez.

Il y a un moment où l’inégalité des richesses cesse d’être un simple problème économique pour devenir une véritable poudrière. Ce moment n’est plus à une décennie près, il est presque arrivé. Une étude du King’s College de Londres a révélé des chiffres effrayants : si les tendances actuelles se maintiennent, il faudra environ dix ans pour que l’effondrement de la société soit déclenché par la seule disparité des richesses.

Pensez-y.

Nous ne parlons pas de l’effondrement du climat, de l’épuisement des ressources ou de l’instabilité politique, bien que tous ces phénomènes s’accélèrent. Nous parlons de l’inégalité en soi qui atteint le niveau où les sociétés du monde entier commencent à s’effondrer.

Et pourquoi ne le feraient-elles pas ?

À l’heure actuelle, les 1 % les plus riches possèdent près de la moitié de toutes les richesses de la planète. Pendant ce temps, les salaires des travailleurs et des classes moyennes stagnent depuis plus de 40 ans, alors même que le coût de la vie monte en flèche.

À titre de comparaison, les 50 % les plus pauvres de l’humanité possèdent collectivement moins de 2 % de la richesse mondiale. Il ne s’agit pas d’une société qui fonctionne, mais d’un système sur le point de s’effondrer complètement.

Nous avons déjà vu cela (et ça ne finit jamais bien)

L’histoire regorge d’exemples de ce qui se passe lorsque la concentration des richesses atteint ce niveau.

– Rome s’est effondrée en raison d’une inégalité extrême.

– La Révolution française s’est déclenchée lorsque l’aristocratie a accaparé les ressources alors que le peuple mourait de faim.

– La Russie a explosé parce qu’une élite déconnectée a ignoré trop longtemps les souffrances des masses.

Même la révolution américaine a été programmée pour éviter une révolte de la classe ouvrière contre l’oligarchie de l’époque.

Et pourtant, les milliardaires d’aujourd’hui – assis sur une richesse si vaste qu’elle défie l’entendement – semblent penser qu’ils sont immunisés contre les leçons de l’histoire.

Ce n’est pas le cas.

Une société ne peut supporter qu’une quantité limitée d’extraction

Le problème n’est pas seulement que les riches accumulent des quantités obscènes de richesses, mais aussi qu’ils les extorquent à tous les autres à un rythme de plus en plus rapide.

Imaginez un peu :

– Les salaires réels sont en baisse depuis des décennies en raison de l’inflation et de la suppression des droits du travail par les entreprises.

– Le logement est devenu inabordable dans presque toutes les grandes villes, car les milliardaires et les sociétés d’investissement achètent des propriétés pour gonfler le marché.

– Les soins de santé restent un privilège, et non un droit, et des millions de personnes meurent chaque année de causes évitables, simplement parce qu’elles n’ont pas les moyens de se soigner.

– La sécurité de l’emploi a pratiquement disparu, remplacée par le travail à la carte et les emplois instables et mal rémunérés.

À un moment donné, les gens craquent. Ils se rendent compte qu’en travaillant plus dur, ils ne parviendront jamais à combler le fossé. Ils comprennent que leurs enfants grandissent dans un système qui leur offre des opportunités, une sécurité et un avenir pires que ceux de leurs parents. Et lorsqu’un nombre suffisant de personnes parviennent à cette prise de conscience, le contrat social se dissout entièrement.

Quand la société s’effondre, elle s’effondre partout

L’étude du King’s College estime que les effets de l’inégalité des richesses se feront sentir dans le monde entier d’ici dix ans. Il ne s’agit pas d’un problème propre à un pays ou à une économie, mais d’un effondrement systémique qui ne demande qu’à se produire.

– Les troubles civils exploseront à mesure que l’instabilité financière s’aggravera, les manifestations, les grèves et les émeutes devenant plus fréquentes et plus intenses.

– L’autoritarisme montera en flèche, les gouvernements réprimant la contestation pour protéger les intérêts des entreprises et des grandes fortunes.

– La polarisation politique s’accentuera, alimentée par la frustration, la désinformation et la croyance artificielle que les « guerres culturelles » sont plus importantes que l’injustice économique.

– Les inégalités s’aggraveront, car les riches réagiront en accumulant encore plus de richesses, mais aussi de ressources telles que la terre, l’eau et même des produits de première nécessité comme la nourriture et les médicaments.

Il ne s’agit pas d’une théorie du complot.

Ce n’est pas une hyperbole.

C’est une réalité qui se dessine déjà. Les milliardaires ont passé les deux dernières décennies à renforcer leurs positions, s’assurant que lorsque l’inévitable effondrement se produira, ils seront à l’abri, et pas vous.

La question n’est pas de savoir si la société va s’effondrer sous ce niveau d’inégalité.

La question est de savoir quand.

Ce qu’il faut retenir – L’effondrement n’est pas un défaut, c’est le plan.

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, vous connaissez déjà la vérité : ce n’est pas le capitalisme qui échoue. C’est le capitalisme qui réussit exactement comme prévu.

Les riches ne se démènent pas pour éviter l’effondrement. Ils s’en réjouissent, car ils savent qu’ils seront les seuls à rester debout. Alors que le reste d’entre nous est invité à « se sacrifier » et à « se serrer la ceinture », les milliardaires construisent des bunkers, achètent des îles privées et accumulent des ressources en prévision de la dystopie qu’ils voient venir.

Et pourquoi ne le feraient-ils pas ? Ils ont construit ce système pour s’assurer que, lorsque tout s’effondrera, ils seront intouchables.

Le mythe du « bon milliardaire »

On nous sert des contes de fées sur les riches. On nous dit qu’au fond d’eux-mêmes, ils se sentent concernés – que peut-être l’un d’entre eux interviendra et nous « sauvera ». Que peut-être, juste peut-être, si nous les convainquons de « rendre la pareille », les choses changeront.

C’est un mensonge.

Si les milliardaires voulaient vraiment empêcher l’effondrement, ils pourraient mettre fin à la faim dans le monde demain et rester plus riches que 99,9 % de l’humanité. Ils pourraient financer de vraies solutions climatiques, construire des logements abordables et payer des salaires équitables – et ils ne le sentiraient même pas.

Mais ils ne le font pas.

Parce que leur objectif n’est pas de réparer le système. Leur but est d’en extraire le plus possible, le plus vite possible, avant que tout ne s’écroule.

Pourquoi la rhétorique « Plus de bébés » est une escroquerie

Récemment, les hommes politiques et les chefs d’entreprise ont crié à la baisse des taux de natalité. Ils supplient les gens d’avoir plus d’enfants, avertissant que sans une nouvelle génération de travailleurs, l’économie s’effondrera.

Ne soyez pas dupes.

Il ne s’agit pas de l’avenir de la société, mais de créer plus de travailleurs à exploiter avant l’effondrement. La classe dirigeante ne veut pas plus de bébés parce qu’elle se soucie des familles ou de la stabilité nationale. Elle veut une nouvelle réserve de main-d’œuvre, plus de corps à presser pour le profit, plus de travailleurs désespérés pour faire tourner sa machine à richesse juste un peu plus longtemps.

Tout cela fait partie de la même escroquerie : convaincre les gens que leurs difficultés économiques sont des échecs personnels plutôt que le résultat d’un système truqué. Leur faire croire que les milliardaires ont « gagné » leur richesse. Leur vendre le fantasme d’une mobilité ascendante tout en s’assurant qu’elle est hors de portée. Et quand tout s’effondre ?

Blâmer n’importe qui, sauf les vrais coupables.

La dure vérité : il n’a jamais été question de vous

Ce système n’a jamais été conçu pour le citoyen moyen. Les milliardaires, les conseils d’administration des entreprises et les hommes politiques qui ont conçu ce désastre ne sont pas seulement indifférents à votre souffrance, ils en tirent profit.

– Ils savaient que les banques n’allaient pas financer les solutions climatiques.

– Ils savaient que les milliardaires continueraient à thésauriser pendant que le reste du monde s’effondrerait.

– Ils savaient que l’inégalité des richesses atteindrait un point de rupture.

Et ils n’y ont pas mis fin. Parce qu’ils n’en ont jamais eu l’intention.

Et maintenant ?

C’est la question à se poser. Que se passe-t-il lorsque l’effondrement n’est plus une menace lointaine, mais une réalité quotidienne ?

Nous sommes sur le point de le découvrir.

Et ceux qui nous ont conduits là – ceux qui s’enrichissent à chaque seconde – comptent sur vous pour ne rien faire.