Pablo Servigne

16 08 2021 – post FaceBook

Le résumé aux décideurs du troisième volet du rapport du GIEC (groupe III) a fuité cette semaine ! (Vous savez que le premier volet est paru il y a une semaine, l’info a été massive)

Le troisième volet ( = les moyens de réduire l’influence humaine sur le climat) était en relecture et de devait pas sortir avant mars 2022, mais certains scientifiques/rédacteurs l’ont fait fuiter car ils craignaient que le rapport soit édulcoré au fil des mois par les gouvernements. Comme ça, on saura exactement ce qu’ils retoucheront…

C’est un journal espagnol, CTXT, qui a relayé l’info.

Puis le Guardian :

Avant d’aller plus loin, plusieurs points intéressants sur cette fuite :

- Cela explique comment fonctionne le GIEC, qu’il existe plusieurs groupes, etc.

- Cela montre que la communauté scientifique est nerveuse et veut crier plus fort. Et qu’ils ne veulent pas que les gouvernements retouchent le rapport.

- Cela chauffe l’ambiance pré-COP-26 à Glasgow et les actions possibles des mouvements…

L’info est parue dans plusieurs pays : Japon, GB, Chine, Brésil, Turquie, Allemagne, Algérie, Algérie… Elle devrait bientôt se répandre en France. En attendant, voici la traduction de l’article de CTXT, suivi de celle du Guardian :

CTXT

Le GIEC considère la décroissance comme la clé de l’atténuation du changement climatique

Une autre partie du rapport le plus important du monde a été divulguée.

Le 23 juin, quelque chose de très inhabituel s’est produit. L’AFP (Agence France Presse) a divulgué une partie du contenu du résumé du Groupe II du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) à l’intention des responsables politiques – l’organe chargé d’analyser les impacts du changement climatique. La nouvelle a fait le tour du monde, et le titre le plus répété – tiré du rapport lui-même – était le suivant : « La vie sur Terre peut se remettre d’un changement climatique majeur en développant de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes. L’humanité ne le peut pas. L’anomalie s’est répétée avant le cap des deux mois. Une autre brèche dans le GIEC, autrefois hermétique, une autre fuite.

CTXT a eu accès au contenu d’une autre partie du sixième rapport du GIEC, l’organe dans lequel des scientifiques du monde entier, issus de différents domaines de connaissance, collaborent volontairement et pour le prestige, dans l’un des efforts de coopération internationale les plus porteurs d’espoir qui soient. Au GIEC, ils cherchent à élaborer une série de rapports qui, en fin de compte tous les 5 ou 6 ans, mettent à jour les connaissances sur le défi le plus important auquel nous sommes confrontés, à la fois bilatéral et imbriqué : s’adapter au chaos climatique que nous avons déjà généré, et comment évoluer vers une économie et un modèle énergétique qui peuvent durer dans le temps. Ses efforts sont répartis en trois groupes pour produire des rapports interdépendants : Science (groupe I), Impacts (groupe II) et Atténuation (groupe III). Des rapports d’avancement spécifiques sont également publiés au cours de cette période.

Le contenu des résumés est filtré pour les politiciens, afin d’éviter que le rapport ne soit fortement édulcoré au cours du processus.

L’explication de ces fuites est claire : de nombreuses personnes au sein même du GIEC sont très préoccupées par la situation d’urgence actuelle, par la tiédeur de certaines des conclusions des rapports successifs, et aussi par la difficulté évidente de traduire les mesures proposées en politique. Le GIEC fonctionne depuis 1990, et depuis cette date jusqu’à aujourd’hui, il n’y a rien eu d’autre qu’une augmentation très nette des émissions et des effets secondaires négatifs, même si cela est la responsabilité de l’inertie économique, sociale et politique. C’est pourquoi le contenu des résumés est communiqué aux responsables politiques, afin d’éviter que le rapport ne soit trop édulcoré au cours du processus et d’attirer l’attention sur lui dans une décennie où tout est en jeu.

Quelle est la situation actuelle ? En bref : des records de température extraordinaires sont enregistrés un peu partout, comme au Canada il y a un mois, où le précédent record a été battu trois jours de suite pour atteindre cinq degrés Celsius supplémentaires d’un coup, tout près de 50 degrés Celsius. Nous assistons également à des inondations incroyables, comme celles qui ont frappé l’Allemagne, la Belgique ou la Chine, avec des centaines de disparus et de morts, et bien sûr d’énormes dégâts économiques, ainsi qu’à des incendies gigantesques dans une grande partie du monde. Ces derniers jours, la Grèce et la Turquie ont été les perdants de la loterie climatique. Une loterie dans laquelle tous les pays ont plusieurs numéros et il n’y aura pas de gagnant.

Les présentations étant faites, passons au rapport. Dans le cas présent, la fuite concerne la première version du résumé du groupe III destiné aux décideurs politiques, ceux qui sont chargés d’analyser la manière de réduire les émissions, d’atténuer et de limiter les impacts. Voici quelques-unes des principales conclusions du projet de rapport, dont le contenu définitif sera publié en mars 2022 :

– « Les émissions de CO2 devraient atteindre un pic avant 2025 et un niveau net nul entre 2050 et 2075 ». Cela implique une plus grande ambition à court et moyen terme, et une accélération de l’action et de la mise en œuvre effective, qui se heurte à des obstacles politiques, économiques et sociaux. Ce qui peut être plus efficace économiquement peut être politiquement irréalisable ou éthiquement inacceptable. Et c’est là un point essentiel, les changements doivent tenir compte des inégalités pour être acceptés (voir le cas des gilets jaunes).

– « Aucune nouvelle centrale au charbon ou au gaz ne devrait être construite, et les centrales existantes devraient réduire leur durée de vie », qui est généralement de plus de 30 ans, à environ 10 ans.

– Il est reconnu qu’un certain degré de capture et de séquestration du carbone et d’élimination du carbone (CDR-CCS-BECCS) est nécessaire pour atteindre des émissions nettes nulles. Ces technologies sont loin d’être au point et représentent un nouveau coup de pouce dans la croyance que l’évolution technologique viendra toujours à la rescousse. Cela contredit complètement l’un des principes de base de la science : le principe de précaution. En outre, certaines recherches mettent en doute la capacité du sol à stocker autant de carbone. Encore plus sur une planète qui se réchauffe.

– Le changement technologique mis en œuvre jusqu’à présent au niveau mondial n’est pas suffisant pour atteindre les objectifs en matière de climat et de développement. Depuis 2010, le coût des technologies renouvelables a baissé au-delà des attentes (notamment le solaire -87%, et les batteries -85%), mais au total, le solaire et l’éolien représentent 7% de la fourniture d’électricité. » Les progrès escomptés dans d’autres technologies, telles que le captage et la séquestration du carbone, l’énergie nucléaire et l’élimination du dioxyde de carbone, ont été beaucoup moins encourageants.

-La croissance de la consommation d’énergie et de matériaux est la principale cause de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES). Le léger découplage observé entre la croissance et la consommation d’énergie [et largement dû à la délocalisation de la production] n’a pas permis de compenser l’effet de la croissance économique et démographique ». Cela montre que les développements technologiques qui permettent d’améliorer l’efficacité et de passer à des sources d’énergie à faibles émissions ne sont pas suffisants. Par conséquent, une transition très massive de la consommation de matériaux à l’échelle mondiale pourrait même, temporairement, entraîner un pic des émissions.

On espère pouvoir passer des véhicules légers à combustion aux véhicules électriques, tandis que pour les machines lourdes, il est admis que la technologie appropriée n’existe pas encore (d’où l’engagement discutable en faveur de l’hydrogène) et que des recherches supplémentaires sont nécessaires. Le risque d’épuisement des matériaux critiques des batteries est explicitement mentionné, mais tout repose sur le recyclage des matériaux.

La température moyenne de la Terre est d’environ 15 degrés Celsius. L’augmenter de deux degrés seulement reviendrait à augmenter un corps humain de près de cinq degrés.

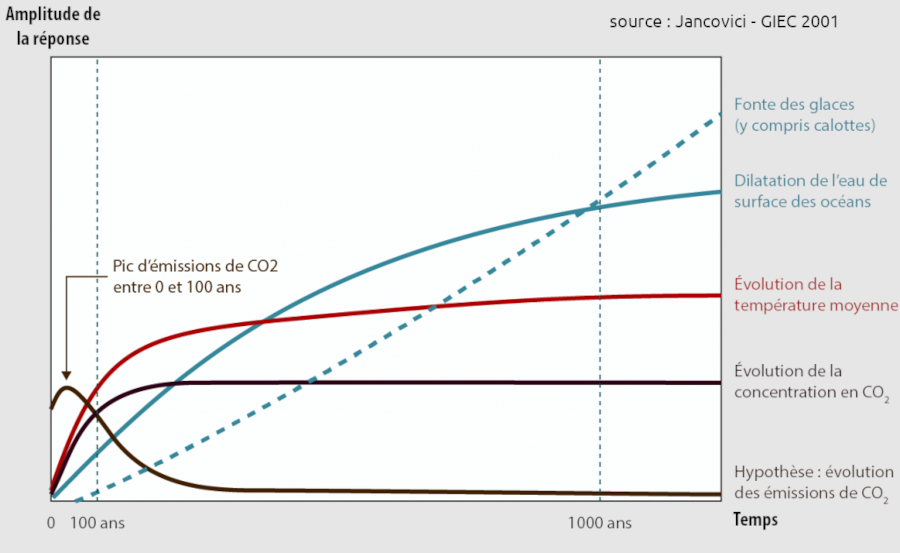

Le réchauffement planétaire associé aux différents scénarios d’émissions publiés va de moins de 1,5°C à plus de 5°C d’ici 2100 par rapport aux niveaux préindustriels. Les scénarios de référence sans nouvelles politiques climatiques conduisent à un réchauffement moyen de la planète compris entre 3,3 et 5,4ºC. La température moyenne de la Terre est d’environ 15 degrés Celsius. L’augmenter de deux degrés seulement reviendrait à augmenter un corps humain de près de cinq degrés. Cette comparaison permet peut-être de comprendre pourquoi les fameux deux degrés suscitent tant d’inquiétude. La stabilité du climat serait impossible et le risque pour la vie serait énorme. Le problème est que la trajectoire actuelle va non seulement dépasser ces deux degrés, mais aussi déclencher encore davantage les redoutables mécanismes de rétroaction qui, si les freins d’urgence du système ne sont pas actionnés sans délai, nous conduiront à un changement climatique déjà absolument hors de contrôle. Malgré cela, nous ne devons pas être paralysés, il existe des possibilités d’éviter les pires scénarios, mais nous devons agir de manière coordonnée. Déjà.

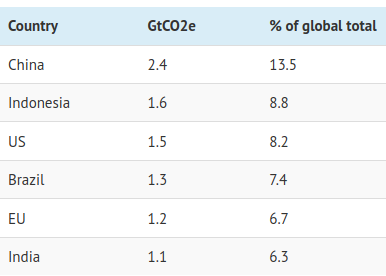

-Il n’est pas incompatible de lutter contre la pauvreté énergétique et le changement climatique. En effet, les plus gros émetteurs sont les plus riches : les 10% les plus riches émettent dix fois plus que les 10% les plus pauvres. Ainsi, l’augmentation de la consommation des plus pauvres à des niveaux de subsistance de base n’augmenterait pas beaucoup les émissions ».

Il souligne également l’expansion de certaines activités économiques à forte intensité d’émissions, par exemple « l’aviation qui augmente de 28,5 % entre 2010 et 2020 ». Malgré cela, à ce stade, le gouvernement espagnol est heureux de donner des millions pour l’agrandissement des aéroports de Barajas et d’El Prat. Si l’on suit les rapports successifs qui seront publiés par le GIEC dans les prochains mois, ces projets devraient être considérés comme l’absurdité absolue qu’ils sont, sauf pour ceux qui en profitent. Éviter ces extensions serait un bon tournant positif, qui pourrait signifier un changement de dynamique.

-Reconnaissance du fait qu’il existe un problème non résolu avec les plastiques.

-L’acceptation implicite que les scénarios d’atténuation impliquent des pertes de PIB. Fondamentalement, elle accepte ce que l’Agence européenne pour l’environnement a elle-même déclaré : la préservation de l’environnement n’est pas compatible avec la croissance économique. En fait, le rapport note : « Dans les scénarios où la demande d’énergie est réduite, les défis de l’atténuation sont considérablement réduits, avec une moindre dépendance à l’égard de l’élimination du CO2 (CDR), une moindre pression sur les terres et des prix du carbone plus bas. Ces scénarios n’impliquent pas une diminution du bien-être, mais la fourniture de meilleurs services. » Il s’agit littéralement d’un scénario d’adaptation à la décroissance.

En ce qui concerne les mesures et les étapes à franchir, le rapport souligne qu’il n’existe pas de mécanisme politique ou de système de gouvernance unique qui puisse à lui seul accélérer la transition nécessaire. Une combinaison de ces éléments sera nécessaire, qui sera différente dans chaque contexte.

Parmi les exemples de mécanismes, citons la législation, qui peut inciter à l’atténuation en fournissant des signaux clairs aux différents acteurs, par la fixation d’objectifs, ou la création d’institutions et de mécanismes de marché, comme la fixation d’un prix pour le carbone, pour autant que la justice sociale soit prise en compte. D’autres facteurs qui peuvent aider seraient les mouvements sociaux climatiques – le GIEC reconnaît le travail des grèves climatiques – qui contribuent à la montée d’un autre facteur clé : un pourcentage élevé de personnes engagées. Il est également souligné que les mesures permettant d’obtenir des réductions doivent être des changements de comportement social : moins de transports, délocalisation du travail, régimes alimentaires plus végétariens, etc.

Et voici l’une des clés, il n’y a aucune mention claire du changement radical indispensable d’un système économique dont le fonctionnement pervers d’accumulation et de reproduction du capital à perpétuité nous a amenés au point critique actuel. Un point où il est déjà difficile de cacher l’évidence qu’un autre point, le point de non-retour, est, pour le moins, très proche. Comme cela s’est déjà produit pour l’Amazonie, qui émet plus de carbone qu’elle n’en absorbe, ou pour le Groenland, qui a battu des records de température et de déversement d’eau fraîche et froide dans l’océan, augmentant ainsi le risque de ralentissement et d’effondrement du courant thermohalin, la courroie de transmission essentielle à la stabilité de notre système climatique. Son effondrement aurait des conséquences incalculables.

Si les freins d’urgence du système n’étaient pas actionnés sans délai, nous nous dirigerions vers un changement climatique qui s’est déjà emballé.

C’est là que l’on peut entrevoir le petit/grand défaut de l’organisme, qui par définition semble difficile à résoudre et qui fera que ces fuites continueront à se produire : le GIEC fonctionne en recherchant un large consensus, ce qui rend difficile la prise en compte des positions les plus audacieuses dans le rapport final, et nous ne parlons pas de scientifiques radicaux isolés : outre l’Agence européenne pour l’environnement, Nature, l’une des revues académiques les plus prestigieuses au monde, a déjà publié des études montrant que la seule « solution », tant pour la transition énergétique que pour l’urgence climatique, est de partir du principe que continuer à croître sans causer plus de dommages est évidemment impossible, et qu’il faut donc prévoir une stabilisation et/ou une diminution dans la sphère matérielle. Partager pour bien vivre, mais dans certaines limites.

Récemment, le baromètre français de la consommation responsable a montré que l’opinion publique est plus ouverte que ce que beaucoup voudraient nous faire croire. 52% des Français estiment que le modèle fondé sur le mythe de la croissance infinie doit être totalement abandonné. Ainsi, l’espoir de travailler dans le sens d’une acceptation du problème et en même temps d’un travail pour y remédier globalement de la manière la plus équitable possible s’accroît, alors que nos chances de continuer à croître sans s’écraser dans la tentative diminuent.

———————

*Nous tenons à remercier les membres du collectif Scientist Rebellion pour leur collaboration dans l’envoi de la fuite. Au scientifique du CSIC, Antonio Turiel, pour ses conseils sur la préparation de cet article. Et à certaines femmes scientifiques qui ne souhaitent pas être nommées – afin de ne pas courir de risques professionnels – qui ont également apporté leur aide. Ils savent qui ils sont.

*La conférence de presse pour présenter le rapport final du groupe I aura lieu le lundi 9 août.

———————

Juan Bordera est scénariste, journaliste et militant d’Extinction Rebellion et de València en Transició.

Fernando Prieto est titulaire d’un doctorat en écologie, de l’Observatoire de la durabilité.

THE GUARDIAN

Les émissions de gaz à effet de serre doivent atteindre leur maximum d’ici quatre ans, selon un rapport des Nations unies qui a fait l’objet d’une fuite.

Un groupe de scientifiques publie le projet de rapport du GIEC, craignant qu’il ne soit édulcoré par les gouvernements.

Fiona Harvey et Giles Tremlett

Les émissions globales de gaz à effet de serre doivent atteindre un pic dans les quatre prochaines années, les centrales électriques au charbon et au gaz doivent fermer au cours de la prochaine décennie et des changements de mode de vie et de comportement seront nécessaires pour éviter un effondrement du climat, selon le projet de rapport qui a fait l’objet d’une fuite et qui émane de la principale autorité mondiale en matière de climatologie.

**

Les riches de tous les pays sont, dans leur grande majorité, plus responsables du réchauffement de la planète que les pauvres, les SUV et la consommation de viande étant pointés du doigt. La future croissance économique intensive en carbone est également remise en question.

La fuite provient de la troisième partie du rapport historique du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, dont la première partie a été publiée lundi et qui met en garde contre des changements climatiques sans précédent, dont certains sont irréversibles. Le document, appelé sixième rapport d’évaluation, est divisé en trois parties : la science physique du changement climatique, les impacts et les moyens de réduire l’influence humaine sur le climat.

La troisième partie ne devrait pas être publiée avant mars prochain, mais un petit groupe de scientifiques a décidé de faire fuiter le projet via la branche espagnole de Scientist Rebellion, une émanation du mouvement Extinction Rebellion. Elle a été publiée pour la première fois par le journaliste Juan Bordera dans le magazine en ligne espagnol CTXT.

Bordera a déclaré au Guardian que la fuite reflétait l’inquiétude de certaines personnes ayant participé à la rédaction du document, qui craignaient que leurs conclusions ne soient édulcorées avant leur publication en 2022. Les gouvernements ont le droit d’apporter des modifications au « résumé pour les décideurs ».

Les 10 % des émetteurs mondiaux les plus riches contribuent entre 36 et 45 % des émissions, soit 10 fois plus que les 10 % les plus pauvres, qui ne sont responsables que de 3 à 5 % environ, selon le rapport. « Les modes de consommation des consommateurs aux revenus les plus élevés sont associés à des empreintes carbone importantes. Les principaux émetteurs dominent les émissions dans des secteurs clés, par exemple les 1 % les plus riches sont responsables de 50 % des émissions de l’aviation », indique le résumé.

Le rapport souligne les changements de mode de vie qui seront nécessaires, notamment dans les pays riches et parmi les personnes aisées au niveau mondial. S’abstenir de surchauffer ou de surrefroidir les habitations, marcher et faire du vélo, réduire les voyages en avion et utiliser moins d’appareils énergivores sont autant de mesures qui peuvent contribuer de manière significative aux réductions d’émissions nécessaires, selon le rapport.

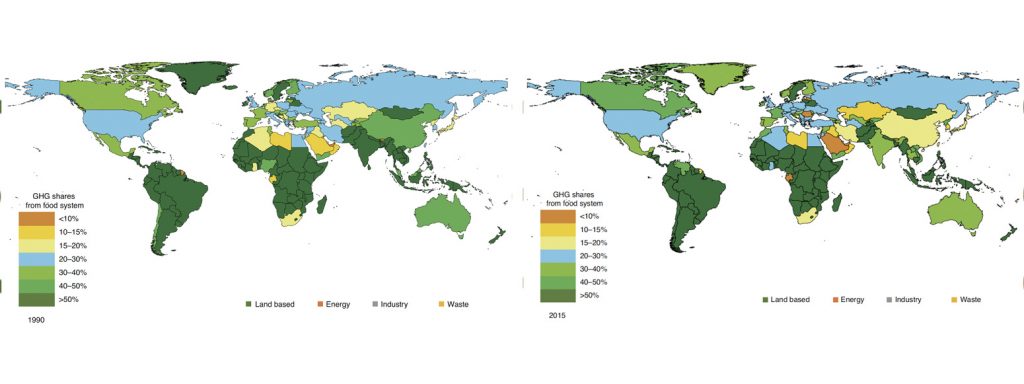

Les habitudes alimentaires dans de nombreuses régions du monde riche devront également changer. « Un passage à des régimes alimentaires comportant une part plus importante de protéines végétales dans les régions où la consommation de calories et d’aliments d’origine animale est excessive peut entraîner des réductions substantielles des émissions, tout en offrant des avantages pour la santé… Les régimes à base de plantes peuvent réduire les émissions jusqu’à 50 % par rapport au régime alimentaire occidental moyen à forte intensité d’émissions », indique le rapport.

Fournir de l’énergie moderne à tous ceux qui en sont actuellement privés (800 millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité) aurait un effet « négligeable » sur l’augmentation des émissions, indique le rapport.

La réduction des émissions au cours de la prochaine décennie sera cruciale pour tout espoir de maintenir le réchauffement de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, au-delà desquels les effets du dérèglement climatique provoqueront une dévastation généralisée. « Une action plus faible à court terme mettrait hors de portée la limitation du réchauffement à ces niveaux, car elle impliquerait des hypothèses sur l’accélération ultérieure de l’élaboration des politiques et du développement et du déploiement des technologies, incompatibles avec les preuves et les projections de la littérature évaluée », avertit le rapport.

Le rapport réaffirme la nécessité de réduire de moitié les émissions au cours de la prochaine décennie pour ne pas dépasser 1,5 °C et atteindre des émissions nettes nulles d’ici à 2050.

Les investissements nécessaires pour faire passer l’économie mondiale sur une base à faible émission de carbone font également défaut. Selon le rapport, les investissements actuels sont inférieurs à ce qui est nécessaire « par un facteur de cinq », même pour maintenir le réchauffement à la limite supérieure de 2°C. Environ 546 milliards de dollars ont été consacrés à la réduction des gaz à effet de serre et au renforcement de la résilience aux impacts de la crise climatique en 2018.

« Les infrastructures et les investissements existants et planifiés, l’inertie institutionnelle et un parti pris social en faveur du statu quo entraînent un risque de verrouillage des émissions futures qui peuvent être coûteuses ou difficiles à réduire », indiquent les scientifiques.

Les actifs échoués seront un problème croissant, car les centrales électriques au charbon et au gaz, dont la durée de vie se mesure généralement en décennies, devront être mises hors service dans les neuf à douze ans suivant leur construction, selon le rapport. Les scientifiques se font l’écho de l’avis récent de l’Agence internationale de l’énergie selon lequel aucune nouvelle exploitation de combustibles fossiles ne peut avoir lieu si l’on veut que le monde ne dépasse pas 1,5°C de réchauffement.

« Les impacts économiques combinés des ressources et des capitaux de combustibles fossiles bloqués pourraient s’élever à des milliers de milliards de dollars », indique le rapport. Ce risque pourrait être réduit en orientant les investissements vers des biens et services à faible teneur en carbone.

Les technologies permettant de capter et de stocker le dioxyde de carbone n’ont pas encore progressé assez rapidement pour jouer un rôle majeur, selon le rapport, mais des technologies permettant d’éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère seraient presque certainement nécessaires pour limiter le réchauffement à 1,5°C.

Le rapport note qu’il existe des raisons d’être optimiste. Les énergies solaire et éolienne et la technologie des batteries sont désormais bien moins chères, grâce aux politiques qui ont encouragé leur utilisation. La réduction des émissions de méthane contribuerait également à freiner la hausse des températures.

Prendre davantage soin des forêts et des terres, qui constituent d’importants puits de carbone, contribuerait également à limiter l’augmentation de la température, mais il ne faut pas trop y compter. Ces mesures sont relativement peu coûteuses, mais elles ne peuvent compenser la lenteur de la réduction des émissions dans d’autres secteurs, selon le rapport.

CTXT, la publication espagnole qui a divulgué le projet de rapport, a déclaré qu’il montrait que l’économie mondiale devait s’écarter rapidement de la croissance conventionnelle du PIB, mais que le rapport sous-estime cet aspect. « Le changement radical indispensable d’un système économique dont le fonctionnement pervers d’accumulation et de reproduction du capital à perpétuité nous a amenés au point critique actuel n’est pas clairement mentionné », écrit CTXT.

Le GIEC a déclaré qu’il ne commentait pas les fuites et que l’objectif du processus de rédaction était de donner aux scientifiques le temps et la tranquillité nécessaires pour élaborer leur évaluation sans commentaire extérieur. Jonathan Lynn, responsable de la communication du GIEC, a déclaré : « Une grande partie du texte cité ici – apparemment tiré de la première version du résumé à l’intention des décideurs dans le projet de deuxième ordre du Groupe de travail III diffusé aux gouvernements et aux experts examinateurs en janvier – a déjà changé dans la dernière version interne du résumé à l’intention des décideurs actuellement examinée par les auteurs. »