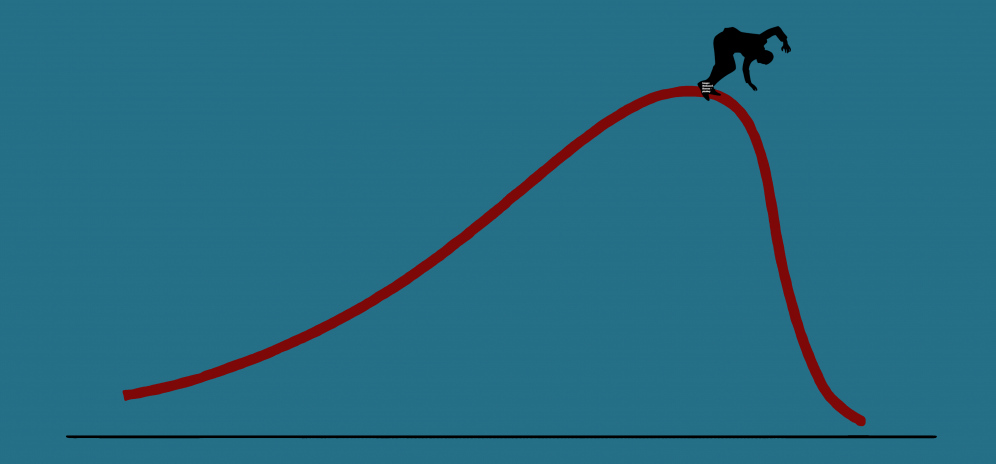

« Ce serait une consolation pour notre faiblesse et nos œuvres si toutes choses devaient périr aussi lentement qu’elles adviennent ; mais il est ainsi, la richesse est lente, et le chemin de la ruine est rapide. » Sénèque, Lettres à Lucilius, n. 91

Paul Blume

19 – 10 – 2020

Que l’on nous nomme collapsologues ou autrement, nous – femmes et hommes particulièrement attentifs aux signaux systémiques – sommes confrontés à une réalité qui dépasse l’appréciation inquiète que nous pouvions en avoir il y a cinq ans à peine. L’emballement tant redouté se matérialise sous nos yeux.

Le dessin de la courbe de Sénèque mise dans le contexte de l’avenir de notre société industrialisée alerte les sens ; se tenir tout en haut, au début de la forte décroissance de la courbe, est tout simplement effrayant.

L’accélération de l’effondrement est vertigineuse.

Rappelons que si des penseurs ont, il y a déjà très longtemps, évoqué les potentielles limites à toute forme de croissance dans un environnement fini, les premières modélisations modernes de ces contraintes systémiques sur les activités humaines n’ont été publiées que dans les années septante (réf : https://obsant.eu/le-rapport-meadows/). On n’y parlait pas encore du climat !

Les « trente glorieuses » étaient encore bien présentes dans la conscience collective.

Depuis, nous avons vécu des périodes de croissances économiques de plus en plus entachées par une croissance exponentielle des inégalités sociales mondiales.

Cela – pour une partie seulement de l’humanité – dans un confort certes disparate, en fonction de sa place dans l’ordre social, mais dans un cadre général où divers indices des Nations Unies se révélaient globalement de moins en moins négatifs, générations après générations.

Et voici qu’en l’espace de quelques années seulement, les vices cachés de notre ordre économique mondial dévoilent les uns après l’autre, l’ampleur de leur potentiel destructeur. (ref : article réservés aux abonnés – Le Monde)

Avec, au premier plan, une réalité extrêmement contraignante. L’environnement dans lequel nous vivons, nous est devenu globalement hostile.

Respirer, s’alimenter, s’abreuver, se soigner impliquent le plus souvent de recourir à des processus de contrôle de l’impact potentiel des résidus de nos processus industriels. Des baromètres, indices, campagnes d’information nous alertent sur nos façons de consommer biens et services.

Le temps de la recherche d’une relation équilibrée avec un environnement présupposé salvateur est révolu. Il y a sans doute, heureusement, encore moyen de favoriser des oasis de vie plus ou moins équilibrée, mais la prévalence des risques est incontestable.

Plusieurs aspects révélateurs de l’hostilité de notre environnement à nos façons d’exister se matérialisent très douloureusement, tels l’effondrement de la biodiversité, l’explosion de pollutions diverses, l’emballement du réchauffement climatique.

Sans oublier le tsunami social qui pointe son nez à l’occasion d’une seule pandémie, dont nous allons fêter cet hiver le premier anniversaire.

A l’évidence, le recours aux mirages d’un monde en croissance continue n’est plus de mise et nous ne sommes pas encore assez matures collectivement pour entrevoir une forme globale d’adaptation.

Le temps est venu, comme nous l’enseignent les épisodes sombres de notre histoire, de tester rapidement toute forme possible d’entraide et de solidarité.

Terminés les débats byzantins sur l’architecture du lieu, le bâtiment est en train de s’effondrer. Rien ne sert de râler sur les éventuelles incompétences du conseiller en prévention, il faut en sortir au plus vite. Utiliser les sorties de secours en l’état, en créer d’autres en urgence.

Faut-il pour autant oublier nos engagements humanistes ? L’équité sociale, l’égalité des genres, l’antiracisme, la solidarité, … ? Certainement pas. Mais la course au sauve-qui-peut est lancée.

C’est cela l’emballement. Les évènements se succèdent de plus en plus vite et ne suivent que leurs logiques propres. Le temps de l’analyse des risques potentiels est dépassé.

Nous allons inévitablement tâtonner longtemps encore. Heureusement, dans un monde où l’obscurantisme le plus crasse occulte les issues, l’élévation de balises, de repères, constitue un outil qui peut « sauver des vies ».

Ce rôle de phare dans la brume, de clocher dans le paysage vaut aussi bien pour notre santé mentale, que pour l’ensemble de nos activités.

En utilisant les outils les plus performants connus pour gérer les catastrophes – les sciences, l’expérience, la culture, l’humanisme, l’empathie, l’entraide, la solidarité – nous pouvons au moins rendre une cohérence à nos actes, un avenir à nos pensées.

Clôturons les recherches d’un seul chemin pour l’humanité. La globalisation de l’économie a, paradoxalement, fait éclater la notion d’avenir commun. Nos futurs se déclinent désormais au pluriel.

Pour les zones concernées par un dépérissement rapide des conditions agricoles, la recherche d’une réappropriation des sols pour leur redonner vie ne freine pas les départs massifs vers les villes, voire les pays ou continents moins impactés. Les formes d’adaptations locales cohabitent avec la fuite vers des zones moins hostiles.

Face à la disparition de plus en plus rapide d’emplois suffisamment rémunérateurs, des expérimentations sur les différentes formes de seuils de subsistance voient timidement le jour.

La création de seuils sociaux dignes de ce nom devrait intervenir rapidement, tant que nous en avons les moyens. Peu importe l’éventuelle diversités des formes. Du revenu universel à l’accès non monétarisé aux ressources essentielles, appliquons ces outils.

Et les impératifs économiques ? La sacro-sainte compétition ?

Pas mal d’idées circulent. Dont celle visant à la création de monnaies locales, régionales ou sectorielles. Monétariser différemment les parties salvatrices de l’économie pourrait donner un sérieux coup de pouce en différenciant les intérêts vitaux de la recherche du profit.

Vivre, par essence, c’est recourir à des ressources, dissiper de l’énergie pour traiter ces ressources et renvoyer dans l’environnement les résidus du processus.

Le temps est venu de privilégier ce qui est indispensable, de se débarrasser de ce qui est purement spéculatifs.

Nous continuerons à avoir besoin de roues, de grues, de livres. Les SUV, l’aviation de loisir, le réseau 5G sont à l’évidence des produits intéressants uniquement en terme de profit. Leurs couts environnementaux n’est plus assumable.

Vue depuis le confort dont bénéficie encore la majorité d’entre nous, l’analyse pourrait paraitre exagérée.

C’est oublier qu’en plus de ces constats, rien que pour contenir l’emballement climatique, nous devrions déjà réduire toute forme d’activités génératrices de gaz à effet de serre dans des proportions énormes. Il s’agit, ni plus ni moins, que d’un impact économique annuel supérieur à celui de l’actuelle pandémie …

Pour le dire autrement, non seulement nous devons parer les chocs en cours (chocs économiques, sociaux, sanitaires, environnementaux,…), mais sacrifier dans un même temps toutes les activités qui alimentent déjà aujourd’hui la puissance des catastrophes de demain.

Souvenons-nous, les conditions météorologiques actuelles sont l’expression de nos émissions des années 80-90. Et celles-ci ont crû de façon exponentielle depuis.

Et l’espoir ? Où est-il ? Comment gérer nos ascenseurs émotionnels ?

Sur ce plan également, les propositions « évidentes pour toutes et tous » n’ont plus cours. Méfions-nous des sciences occultes, des gourous plus ou moins bon marché, des idées toutes faites, des négationnismes et conspirationnismes.

Pour certaines et certains, ce sont les actes de solidarité qui apporteront de l’espoir. La fabrication en réseaux à bas couts de matériel médical. L’organisation de distributions alimentaires. L’entraide concrète et matérielle.

Pour d’autres, ce seront d’autres types d’activités favorisant le lien social. Culture, sport, …

La psychologie nous apprend que dans les phases du deuil, passées celles du déni, de la sidération et de la colère, les « possibles » reviennent.

Sur des bases nouvelles. Sans oublier le passé. Mais en envisageant les opportunités avec un regard rationnel. Et nouveau.

Pas les « possibles » chantés par les adeptes de comportements sectaires ou messianiques, mais des possibles – encore mal perceptibles aujourd’hui – réalisables en fonction des contraintes du réel (physiques, chimiques, biologiques, …).

Prôner l’entraide, la solidarité pour que soient testés dans l’urgence des chemins différents, tout en restant rationnel, peut paraître être contradictoire.

Sans doute. Mais, n’est-ce pas le propre de l’efficacité dans le cadre d’une catastrophe ?

On s’appuie sur ses connaissances, mais aussi sur l’appréciation rationnelle immédiate.

La porte de secours est condamnée ? Rien ne sert de s’apitoyer. Il faut en chercher une autre en se servant des balises et repères existants.