Xavier Fettweis (*)

Vertaling: deepl Josette – Fr

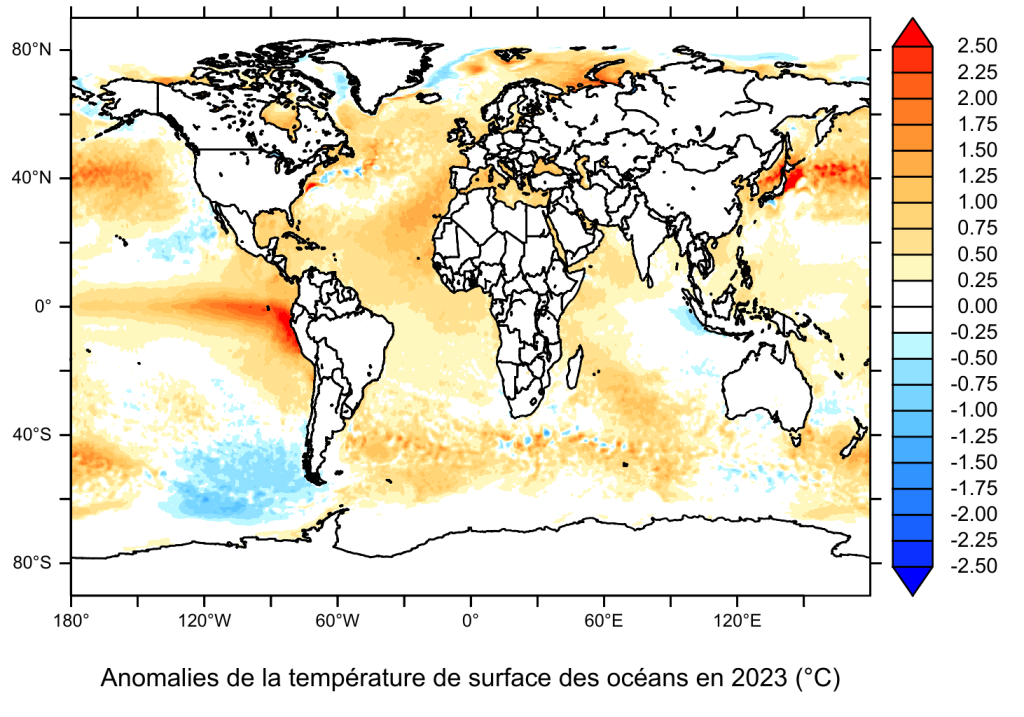

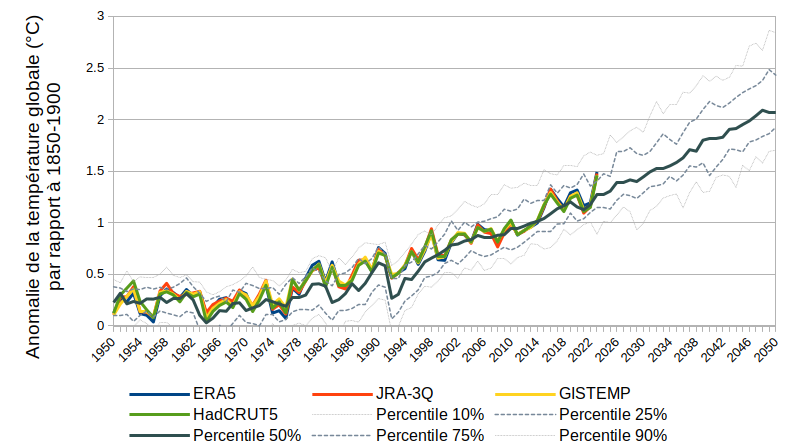

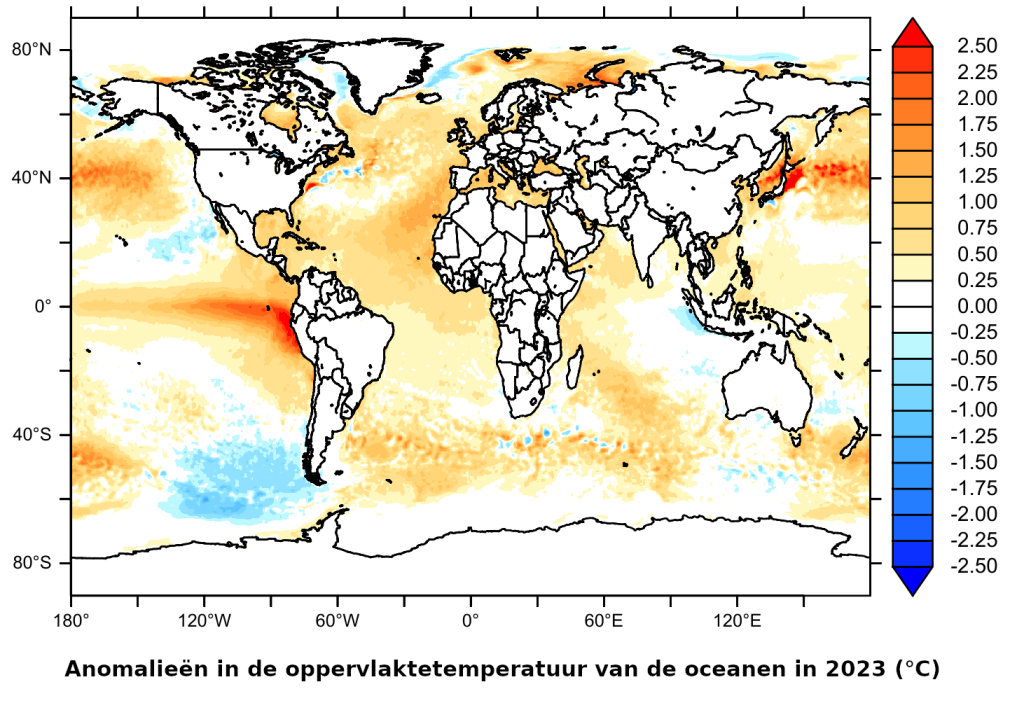

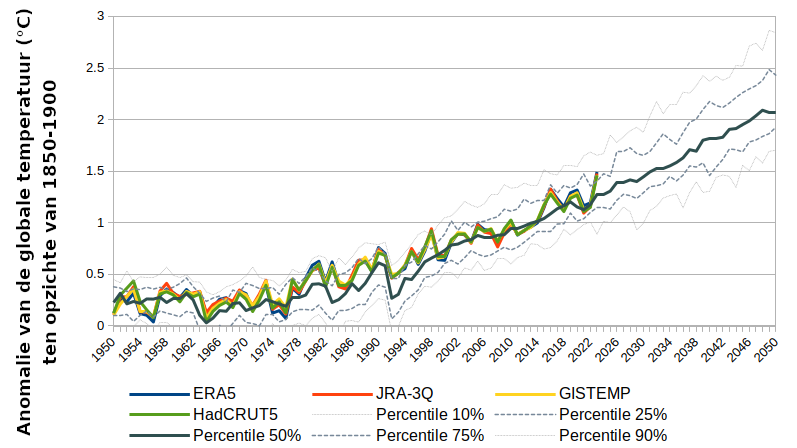

Voor het eerst sinds het pre-industriële tijdperk (1850-1900) is de beroemde drempel van +1,5°C bereikt of bijna bereikt (+1,48°C gerapporteerd door Copernicus (*) op wereldschaal, waardoor het vorige record (2017) van +0,17°C is verbrijzeld. Sinds juli 2023 breken de temperaturen bijna elke dag vorige dagrecords, met anomalieën op wereldschaal die in de afgelopen maanden soms +2°C bereikten. Tot slot heeft de stijging van de zeespiegel in 2023 een ‘sprong voorwaarts’ gemaakt, met een stijging van bijna een factor twee ten opzichte van voorgaande jaren. Deze versnelling van de zeespiegelstijging is niet te wijten aan het plotselinge smelten van de poolkappen, maar aan de thermische uitzetting van de oceanen, die in 2023 ‘plotseling’ opwarmden. In de Noord-Atlantische Oceaan steeg de oppervlaktetemperatuur bijvoorbeeld met +0,4°C ten opzichte van 2022, terwijl die in de periode 2020-2022 nauwelijks was veranderd. Maar waarom is de temperatuur van de oceanen zo sterk gestegen, meer bepaald in de noordelijke Atlantische en Stille Oceaan?

Ten eerste is het duidelijk dat deze klimaatanomalieën een direct gevolg zijn van de voortdurende opwarming van de aarde (die door het IPCC ondubbelzinnig wordt toegeschreven aan menselijke activiteiten). Terwijl we de mediaan van de IPCC-klimaatmodellen al enkele jaren volgen, springt 2023 eruit door nu het 20%-percentiel te bereiken van de 30 mondiale modellen die hier worden bekeken. Volgens de mediaan van de modellen voor het SSP370-scenario (+3°C traject) werd een anomalie van +1,5°C niet voorspeld vóór 2030, wat suggereert dat andere factoren dan de opwarming van de aarde een impact hebben gehad op de temperatuurstijging in 2023.

Deze andere factoren omvatten het El Niño-fenomeen dat sinds de lente van 2023 aan de gang is. El Niño verhindert dat koud water naar het oppervlak stijgt in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan maar verklaart a priori alleen de positieve anomalie ten westen van Zuid-Amerika.

Een andere natuurlijke factor die mogelijk een invloed heeft gehad op de temperaturen is de uitbarsting van de Tongavulkaan (ook in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan) in januari 2022. Die uitbarsting heeft een grote hoeveelheid water in de atmosfeer gestuwd, wat het krachtigste broeikasgas is. Vulkanen spelen echter ook een verkoelende rol door aërosolen uit te stoten die de zonnestralen weerkaatsen en de vorming van wolken bevorderen die ook de zonnestralen weerkaatsen. In het geval van de Tongavulkaan wordt gedacht dat het opwarmende effect van waterdamp sterker is dan dat van aërosolen, maar daar lijkt niet iedereen het over eens te zijn. Aangezien de verblijftijd van waterdamp en aerosolen die in de atmosfeer worden uitgestoten in principe minder dan 1 jaar is, kunnen we aannemen dat dit een kleine rol zou hebben gespeeld in de temperatuurafwijkingen die in 2023 werden waargenomen.

Om de opwarming van de noordelijke Atlantische Oceaan te verklaren, die sinds maart 2023 nog nooit zo warm is geweest, wordt vaak gewezen naar een nieuwe wetgeving in de scheepvaart in 2020 die het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen drastisch heeft verlaagd. Deze zwavel-aerosolen (die schadelijk zijn voor de gezondheid) hebben, net als die van vulkanen, de opwarming van de oceanen tot nu toe afgezwakt. Het lijdt geen twijfel dat minder aerosolen boven de oceanen meer zonlicht op het oppervlak van de oceanen betekent, die daardoor meer opwarmen. Toch zou de vermindering van deze aerosolen een totale impact van niet meer dan +0,05°C (*) hebben en zou het op zichzelf dus niet de opwarming van de noordelijke Atlantische en Stille Oceaan kunnen verklaren. Er moet echter worden opgemerkt dat de rol van aerosolen bij de vorming van lage wolken zeer moeilijk te beoordelen is met klimaatmodellen, omdat het gaat om submazige processen die sterk afhankelijk zijn van de in de modellen gebruikte parametrisaties, waardoor hun afkoelende rol onderschat zou kunnen worden.

Tot slot, rekening houdend met het feit dat de waargenomen vertraging (*) van de thermohaliene circulatie (MOOC in het Engels) de opwarming van de noordelijke Atlantische Oceaan waarschijnlijk eerder zal afzwakken dan versnellen, is het ook mogelijk dat een positieve terugkoppeling waarmee in de modellen slecht rekening is gehouden, ervoor zorgt dat de noordelijke Atlantische Oceaan meer opwarmt, of dat deze versnelling van de opwarming gewoon het resultaat is van natuurlijke klimaatvariabiliteit, bijvoorbeeld gekoppeld aan de Atlantische Multidecadale Oscillatie. Het jaar 2024 wordt daarom bijzonder interessant om in de gaten te houden om te zien of i) deze opwarming van de oceanen versnelt, wat zou suggereren dat de modellen de opwarming van de aarde onderschatten, of ii) integendeel, of we terugkeren naar meer normale omstandigheden, rekening houdend met het feit dat we dit jaar in ‘La Niña’-modus zullen zijn (koude anomalie in de zuidelijke Stille Oceaan). Hoe dan ook, ook al zijn er nog veel onzekerheden, dit alles toont dat de toekomstprojecties zeker niet te pessimistisch zijn zoals veel mensen denken, maar dat ze integendeel de laagste schatting zijn van wat we kunnen verwachten als we niet stoppen met broeikasgassen uit te stoten.