Voici un article véritablement fascinant sur les origines physiques de la crise au Venezuela et une explication des raisons pour lesquelles il était dans l’intérêt des États-Unis de mener une guerre économique afin de prendre le contrôle des réserves pétrolières vénézuéliennes, à un moment où la rentabilité du pétrole américain était en déclin.

Venezuela’s collapse is a window into how the Oil Age will unravel

01 01 2019

Nafeez M Ahmed (*)

L’article étant assez long, en voici quelques extraits :

Comment un pays comme le Venezuela, qui possède les plus grandes réserves de pétrole brut au monde, peut-il se retrouver incapable de les exploiter ?

Alors qu’il est aujourd’hui à la mode d’imputer l’effondrement de l’industrie pétrolière vénézuélienne uniquement au socialisme de Chávez, la privatisation du secteur pétrolier sous Caldera n’a pas permis d’enrayer le déclin de la production, qui a culminé en 1997 à environ 3,5 millions de barils par jour. En 1999, première année effective de Chávez au pouvoir, la production avait déjà chuté brutalement d’environ 30 %.

Un examen plus approfondi révèle que les causes des problèmes pétroliers du Venezuela sont légèrement plus complexes que le slogan « Chávez a tout détruit ». Depuis son pic vers 1997, la production pétrolière vénézuélienne a décliné au cours des deux dernières décennies, mais ces dernières années ont été marquées par un effondrement particulièrement brutal. Il ne fait aucun doute qu’une grave mauvaise gestion de l’industrie pétrolière a joué un rôle dans ce déclin. Toutefois, il existe un facteur fondamental, autre que la mauvaise gestion, que la presse a systématiquement ignoré dans sa couverture de la crise actuelle du Venezuela : le modèle économique de plus en plus problématique du pétrole.

La grande majorité du pétrole vénézuélien n’est pas du pétrole conventionnel, mais du pétrole lourd « non conventionnel », un liquide très visqueux qui nécessite des techniques d’extraction particulières pour pouvoir être extrait et transporté, souvent en utilisant la chaleur de la vapeur et/ou en le mélangeant à des pétroles plus légers lors du raffinage. Le pétrole lourd a donc un coût d’extraction plus élevé que le pétrole conventionnel et un prix de marché plus faible en raison des difficultés de raffinage. En théorie, il peut être produit à un coût inférieur au seuil de rentabilité jusqu’à devenir profitable, mais cela exige néanmoins des investissements plus importants.

Les coûts plus élevés d’extraction et de raffinage ont joué un rôle clé dans le caractère de plus en plus non rentable et insoutenable des efforts de production pétrolière du Venezuela. Lorsque les prix du pétrole étaient à leur apogée entre 2005 et 2008, le pays a pu supporter les inefficacités et la mauvaise gestion de son industrie pétrolière grâce à des profits beaucoup plus élevés, les prix se situant entre 100 et 150 dollars le baril. Les prix mondiaux du pétrole augmentaient alors que la production mondiale de pétrole conventionnel commençait à plafonner, entraînant un basculement croissant vers des sources non conventionnelles.

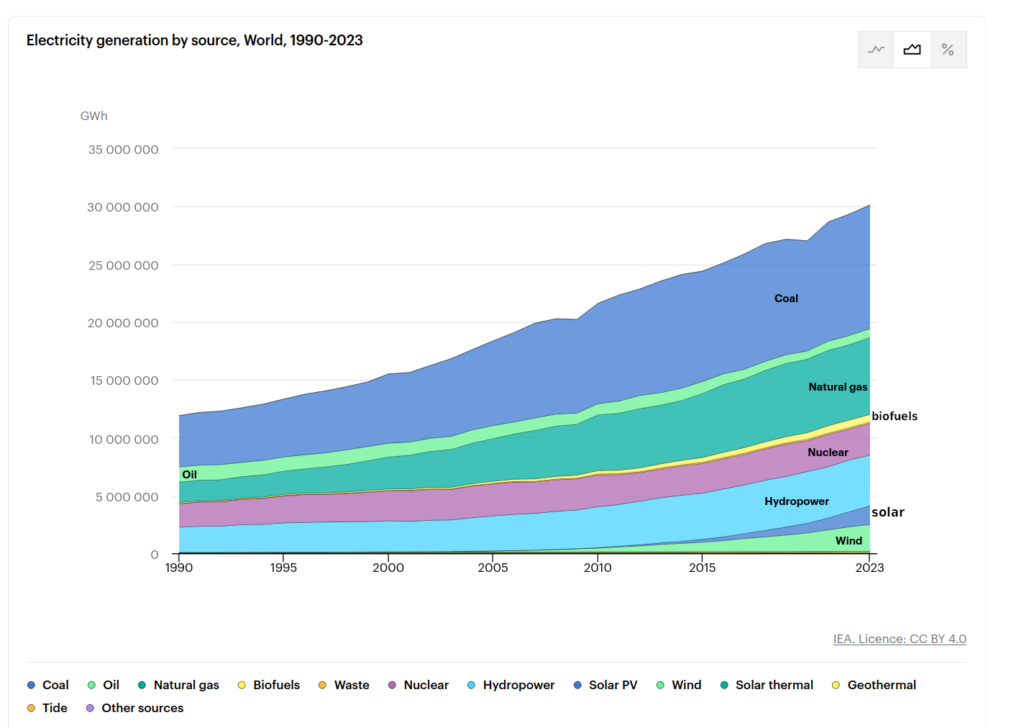

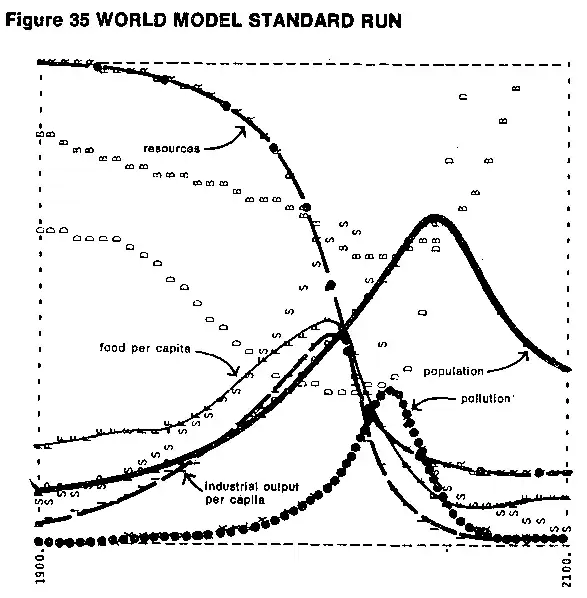

Ce basculement mondial ne signifiait pas que le pétrole était en train de s’épuiser, mais que nous devenions de plus en plus dépendants de formes de pétrole et de gaz non conventionnelles, plus difficiles et plus coûteuses. Ce phénomène peut être compris à travers le concept de taux de retour énergétique sur investissement (EROI), développé principalement par le scientifique environnemental Charles Hall de l’Université d’État de New York. Ce ratio mesure la quantité d’énergie nécessaire pour extraire une certaine quantité d’énergie d’une ressource donnée. Hall a montré qu’à mesure que nous consommons des quantités toujours plus importantes d’énergie, nous devons utiliser de plus en plus d’énergie pour l’extraire, laissant moins « d’énergie excédentaire » disponible pour soutenir l’activité sociale et économique.

Cela crée une dynamique contre-intuitive : même lorsque la production augmente fortement, la qualité de l’énergie produite diminue, ses coûts augmentent, les profits de l’industrie sont comprimés et l’excédent nécessaire au maintien de la croissance économique s’amenuise. À mesure que l’énergie excédentaire disponible se réduit, la capacité biophysique réelle de l’économie à continuer d’acheter le pétrole produit diminue. La récession économique (en partie induite par la période précédente de flambée des prix du pétrole) interagit avec l’inabordabilité du pétrole, entraînant l’effondrement de son prix de marché.

Cela rend à son tour les projets pétroliers et gaziers non conventionnels les plus coûteux potentiellement non rentables, à moins qu’ils ne parviennent à couvrir leurs pertes par des subventions externes, telles que des aides publiques ou des lignes de crédit prolongées. C’est là la différence essentielle entre le Venezuela et des pays comme les États-Unis ou le Canada, où des niveaux d’EROI extrêmement faibles ont été maintenus principalement grâce à des prêts massifs de plusieurs milliards de dollars, alimentant un boom énergétique susceptible de se terminer de manière catastrophique lorsque le poids de la dette deviendra insoutenable.

La folie de la croissance sans fin

Malheureusement, à l’instar de ses prédécesseurs, Chávez n’a pas saisi les complexités — encore moins l’économie biophysique — de l’industrie pétrolière. Il l’a plutôt envisagée de manière simpliste, à travers le prisme à court terme de sa propre expérimentation de l’idéologie socialiste.

De 1998 jusqu’à sa mort en 2013, l’application par Chávez de ce qu’il appelait le socialisme à l’industrie pétrolière a permis de réduire la pauvreté de 55 % à 34 %, d’alphabétiser 1,5 million d’adultes et de fournir des soins de santé à 70 % de la population grâce à des médecins cubains. Tous ces progrès apparents ont été rendus possibles par les revenus pétroliers. Mais il s’agissait d’un rêve insoutenable.

Au lieu de réinvestir les revenus pétroliers dans la production, Chávez les a consacrés à ses programmes sociaux durant la période de flambée des prix du pétrole, sans se soucier de l’industrie dont ils provenaient — et dans la croyance erronée que les prix resteraient élevés. Lorsque les prix se sont effondrés en raison du basculement mondial vers des pétroles plus difficiles à exploiter — réduisant les recettes de l’État vénézuélien (dont 96 % proviennent du pétrole) — Chávez ne disposait d’aucune réserve de devises pour amortir le choc.

Il a ainsi aggravé de manière spectaculaire les problèmes dont il avait hérité. Il a reproduit la même erreur que l’Occident avant 2008 : poursuivre une voie de « progrès » fondée sur une consommation insoutenable de ressources, alimentée par la dette, et vouée à s’effondrer.

Lorsqu’il s’est retrouvé à court de revenus pétroliers, il a fait ce que de nombreux gouvernements ont fait après la crise financière de 2008 via l’assouplissement quantitatif : il a simplement imprimé de la monnaie.

L’effet immédiat a été une flambée de l’inflation. Parallèlement, il a fixé le taux de change par rapport au dollar, augmenté le salaire minimum et maintenu artificiellement bas les prix des produits de première nécessité comme le pain. Cela a transformé les entreprises concernées en activités non rentables, incapables de payer leurs employés. Dans le même temps, il a réduit les subventions aux agriculteurs et à d’autres secteurs, tout en leur imposant des quotas de production. Au lieu d’obtenir les résultats escomptés, de nombreuses entreprises ont fini par vendre leurs produits sur le marché noir pour tenter de dégager des bénéfices.

À mesure que la crise économique s’aggravait et que la production pétrolière déclinait, Chávez a misé sur une transformation potentielle reposant sur des investissements publics massifs dans une nouvelle économie fondée sur des industries nationalisées, autogérées ou coopératives. Ces investissements ont eux aussi donné peu de résultats.

Entre-temps, les réserves de devises étant épuisées, le gouvernement a dû réduire les importations de plus de 65 % depuis 2012, tout en diminuant les dépenses sociales à un niveau inférieur à celui observé sous les politiques d’austérité du FMI dans les années 1990. Le « socialisme » de crise du chavisme a commencé par des dépenses sociales insoutenables et s’est transformé en une austérité catastrophique qui fait paraître le néolibéralisme timoré.

Dans ce contexte, la montée du marché noir et du crime organisé, exploités à la fois par le gouvernement et l’opposition, est devenue un mode de vie, tandis que l’économie, la production alimentaire, le système de santé et les infrastructures de base s’effondraient avec une rapidité et une violence effrayantes.

Guerre économique

La convergence de crises que connaît le Venezuela nous offre une fenêtre sur ce qui peut se produire lorsqu’un avenir post-pétrole vous est imposé. À mesure que les approvisionnements énergétiques nationaux diminuent, la capacité de l’État à fonctionner recule de manière sans précédent, ouvrant la voie à l’effondrement étatique. Lorsque l’État s’effondre, de nouveaux centres de pouvoir plus petits émergent, rivalisant pour le contrôle de ressources de plus en plus rares.

Pourtant, la véritable guerre économique ne se déroule pas principalement à l’intérieur du Venezuela. Elle est menée par les États-Unis contre le Venezuela, à travers un régime de sanctions draconiennes qui a exacerbé la trajectoire de l’effondrement. Francisco Rodríguez, économiste en chef chez Torino Economics à New York, souligne qu’une chute majeure de la production vénézuélienne s’est produite précisément « au moment où les États-Unis ont décidé d’imposer des sanctions financières au Venezuela ».

D’autres experts sont allés plus loin. L’ancien rapporteur spécial de l’ONU pour le Venezuela, Alfred de Zayas, dont le mandat s’est achevé en mars 2018, a critiqué les États-Unis pour avoir mené une « guerre économique » contre le pays. Lors de sa mission d’enquête fin 2017, il a confirmé le rôle de la dépendance excessive au pétrole, de la mauvaise gouvernance et de la corruption, mais a accusé les sanctions des États-Unis, de l’UE et du Canada d’aggraver la crise économique et de « tuer » des Vénézuéliens.

Les objectifs américains sont assez transparents. Dans une interview accordée à FOX News et totalement ignorée par la presse, le conseiller à la sécurité nationale de Trump, John Bolton, a expliqué : « Nous nous intéressons aux actifs pétroliers. C’est la source de revenus la plus importante du gouvernement vénézuélien. Nous réfléchissons à ce que nous pouvons faire à ce sujet. Nous sommes en discussion avec de grandes entreprises américaines… Cela ferait une énorme différence pour l’économie des États-Unis si des compagnies pétrolières américaines pouvaient réellement investir et produire du pétrole au Venezuela. »

La crise pétrolière à venir

Il n’est pas surprenant que Bolton soit particulièrement désireux, à ce moment-là, d’étendre la présence des compagnies énergétiques américaines au Venezuela.

Les entreprises nord-américaines d’exploration et de production ont vu leur dette nette passer de 50 milliards de dollars en 2005 à près de 200 milliards en 2015. « L’industrie de la fracturation hydraulique ne gagne pas d’argent… elle est financièrement beaucoup plus fragile que la plupart des gens ne le pensent », explique McLean, auteur de Saudi America: The Truth About Fracking and How It’s Changing the World. Il existe un fossé considérable entre les promesses de rentabilité de l’industrie pétrolière et la réalité : « Les présentations aux investisseurs montrent de superbes diapositives annonçant des taux de rentabilité interne de 60 % ou 80 %. Puis, au niveau de l’entreprise, on constate qu’elle ne gagne pas d’argent, et on se demande ce qui s’est passé entre le point A et le point B. »

En bref, l’argent de la dette bon marché a permis à l’industrie de croître — mais la durée de cette dynamique reste incertaine. « L’un des objectifs de mon livre était d’alerter sur la fragilité réelle de cette industrie, afin que nous planifiions aussi l’avenir autrement », ajoute McLean.

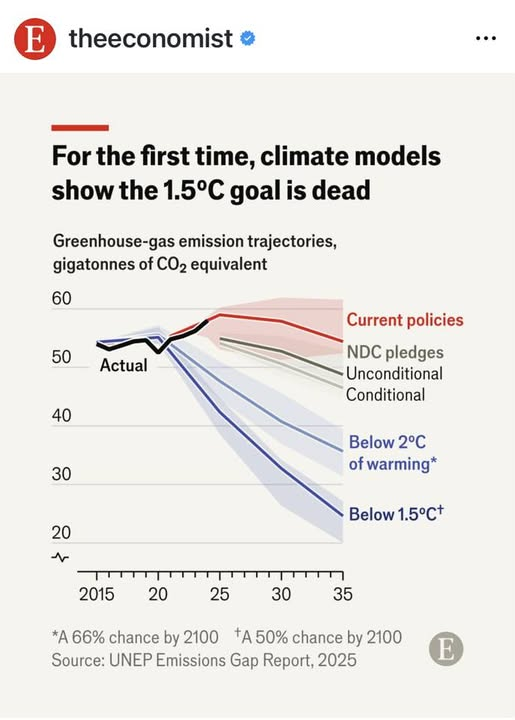

La production américaine de pétrole et de gaz de schiste devrait atteindre son pic dans environ une décennie — voire dans seulement quatre ans. L’Europe est déjà bien engagée dans la phase post-pic, et des responsables russes anticipent en privé un pic imminent. À mesure que la Chine, l’Inde et d’autres puissances asiatiques accroîtront leur demande, tous chercheront des sources d’énergie viables, au Moyen-Orient ou en Amérique latine. Mais cela ne sera ni bon marché, ni facile — ni sain pour la planète.

Quelles que soient ses causes ultimes, l’effondrement du Venezuela offre un aperçu inquiétant de l’avenir possible des grands producteurs de pétrole actuels — y compris les États-Unis. Les États-Unis connaissent un renouveau de leur industrie pétrolière, mais sa durée et sa durabilité restent des questions embarrassantes que peu d’analystes osent poser.

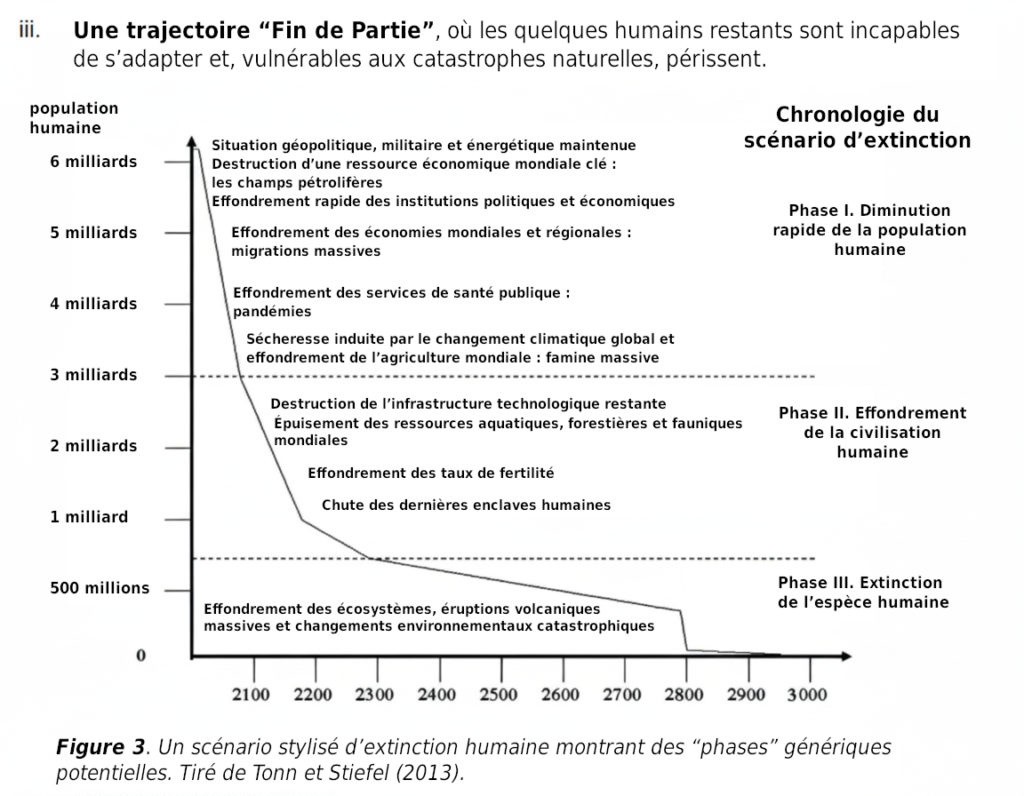

Cela ne signifie pas nécessairement que la production pétrolière va simplement s’arrêter progressivement. De nouvelles techniques pourraient être développées pour exploiter des ressources encore plus difficiles. Cependant, quelles que soient les innovations technologiques, elles ne pourront probablement pas éviter la trajectoire de hausse des coûts d’extraction, de raffinage et de transformation avant la mise sur le marché des combustibles fossiles. Cela implique que l’énergie excédentaire disponible pour financer les biens publics des sociétés industrielles modernes diminuera de plus en plus.

Parallèlement, les conséquences environnementales de la dépendance aux combustibles fossiles amènent les investisseurs à reconsidérer la viabilité financière de ces industries, créant un risque croissant d’actifs échoués. Dans cet avenir émergent, la trajectoire de croissance économique infinie telle que nous la connaissons ne pourra pas se poursuivre. Les signaux d’alerte sont sans équivoque. En entrant dans une ère post-carbone, nous devrons adopter de nouvelles approches économiques et restructurer nos modes de vie de fond en comble.