Nous avons demandé à 380 climatologues de renom ce qu’ils pensaient de l’avenir…

Ils sont terrifiés, mais déterminés à continuer à se battre.

Damian Carrington

Traduction deepl Josette – article original sur The Guardian

Exclusif : Une enquête menée auprès de centaines d’experts révèle une image terrifiante de l’avenir, mais ils préviennent que la lutte contre le changement climatique ne doit pas être abandonnée.

Désespérés et brisés : voici pourquoi les plus grands climatologues du monde sont désespérés

« Parfois, il est presque impossible de ne pas se sentir désespéré et brisé », déclare la climatologue Ruth Cerezo-Mota. « Après les inondations, les incendies et les sécheresses de ces trois dernières années dans le monde entier, tous liés au changement climatique, et après la fureur de l’ouragan Otis au Mexique, mon pays, je pensais vraiment que les gouvernements étaient prêts à écouter la science et à agir dans l’intérêt de la population. »

Au lieu de cela, Mme Cerezo-Mota s’attend à ce que la planète se réchauffe de manière catastrophique de 3 °C au cours de ce siècle, dépassant ainsi l’objectif de 1,5 °C convenu au niveau international et causant d’énormes souffrances à des milliards de personnes. C’est son point de vue optimiste, dit-elle.

« Le point de rupture pour moi a été une réunion à Singapour », explique Mme Cerezo-Mota, experte en modélisation climatique à l’université nationale autonome du Mexique. Elle y a écouté d’autres experts expliquer le lien entre l’augmentation des températures mondiales et les vagues de chaleur, les incendies, les tempêtes et les inondations qui touchent les populations – non pas à la fin du siècle, mais aujourd’hui. « C’est à ce moment-là que tout s’est enclenché ».

« J’ai fait une dépression », dit-elle. « C’était une période très sombre de ma vie. J’étais incapable de faire quoi que ce soit et je ne faisais que survivre. »

Mme Cerezo-Mota s’est rétablie pour poursuivre son travail : « Nous continuons à le faire parce que nous devons le faire, de sorte que [les puissants] ne peuvent pas dire qu’ils ne savaient pas. Nous savons de quoi nous parlons. Ils peuvent dire qu’ils s’en fichent, mais ils ne peuvent pas dire qu’ils ne savaient pas. »

À Mérida, dans la péninsule du Yucatán, où vit Mme Cerezo-Mota, la chaleur s’intensifie. « L’été dernier, nous avons eu des températures maximales de 47°C. Le pire, c’est que même la nuit, il fait 38 °C, ce qui est supérieur à la température du corps. Le corps n’a donc pas une minute dans la journée pour essayer de récupérer. »

Selon elle, les vagues de chaleur record ont entraîné de nombreux décès au Mexique. « C’est très frustrant parce que beaucoup de ces choses auraient pu être évitées. Et il est tout simplement stupide de penser : « Je me fiche que le Mexique soit détruit ». Nous avons vu ces événements extrêmes se produire partout. Il n’y a pas d’endroit sûr pour qui que ce soit.

« Je pense que 3°C, c’est faire preuve d’espoir et de prudence. Le chiffre de 1,5 °C est déjà mauvais, mais je ne pense pas qu’il soit possible de s’en tenir à cela. Aucun gouvernement n’a clairement indiqué que nous allions rester en deçà de 1,5 °C. »

« Exaspérant, affligeant, accablant »

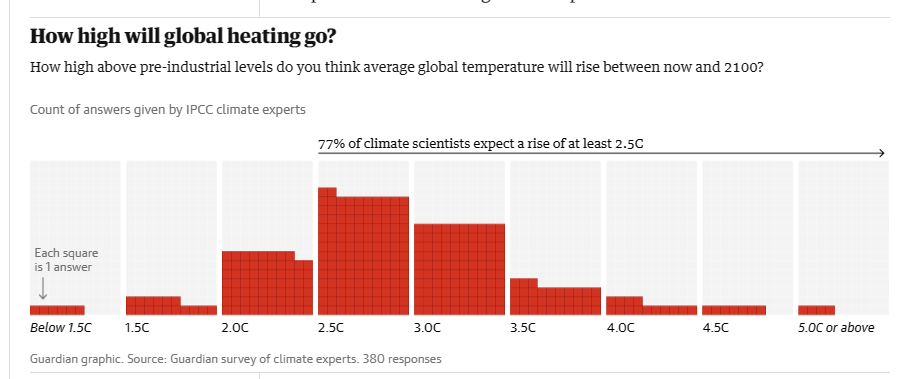

Mme Cerezo-Mota est loin d’être la seule à avoir peur. Une enquête exclusive menée par le Guardian auprès de centaines d’experts mondiaux du climat a révélé que

- – 77 % des personnes interrogées pensent que les températures mondiales atteindront au moins 2,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels, ce qui représente un degré de réchauffement dévastateur ;

- – près de la moitié – 42 % – pensent qu’elles dépasseront les 3 °C ;

- – 6 % seulement pensent que la limite de 1,5 °C sera atteinte.

La tâche à laquelle se sont attelés les chercheurs en climatologie est de brosser un tableau des mondes possibles à venir. Qu’il s’agisse d’experts de l’atmosphère et des océans, de l’énergie et de l’agriculture, de l’économie et de la politique, l’humeur de la quasi-totalité des personnes interrogées par le Guardian était sombre. Et l’avenir que nombre d’entre eux ont dépeint était déchirant : famines, migrations massives, conflits. « Je trouve cela exaspérant, angoissant, accablant », a déclaré un expert qui a préféré garder l’anonymat. « Je suis soulagé de ne pas avoir d’enfants, sachant ce que l’avenir nous réserve », a déclaré un autre.

Les réponses des scientifiques à l’enquête fournissent des avis éclairés sur des questions cruciales pour l’avenir de l’humanité. À quel point le monde va-t-il se réchauffer, et à quoi cela ressemblera-t-il ? Pourquoi le monde n’agit-il pas avec l’urgence nécessaire ? Les jeux sont-ils faits ou devons-nous continuer à nous battre ? Ils donnent également un rare aperçu de ce que c’est que de vivre avec ces connaissances au quotidien.

La crise climatique cause déjà de graves dommages, puisque la température moyenne de la planète a dépassé d’environ 1,2 °C la moyenne préindustrielle au cours des quatre dernières années. Mais l’ampleur des conséquences futures dépendra de ce qui se passera – ou non – dans les domaines de la politique, de la finance, de la technologie et de la société mondiale, et de la manière dont le climat et les écosystèmes de la Terre réagiront.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a réuni des milliers d’experts dans tous ces domaines pour produire les rapports les plus fiables qui soient, approuvés par tous les gouvernements. Il a été créé en 1988 par les Nations Unies, qui craignaient déjà à l’époque que le réchauffement de la planète ne soit « désastreux pour l’humanité si des mesures ne sont pas prises à temps à tous les niveaux ».

Le GIEC avait pour mission de dresser un bilan complet et de formuler des recommandations, ce qu’il a fait à six reprises en 35 ans. En termes d’échelle et d’importance, il s’agit peut-être de l’entreprise scientifique la plus importante de l’histoire de l’humanité.

Les experts du GIEC sont, en bref, les personnes les mieux informées de la planète sur le climat. Ce qu’ils pensent est important. Le Guardian a donc contacté tous les auteurs principaux ou rédacteurs en chef de tous les rapports du GIEC depuis 2018. Près de la moitié ont répondu – 380 sur 843, un taux de réponse très élevé.

Leurs attentes en matière d’augmentation de la température mondiale sont très claires. Lisa Schipper, de l’université de Bonn, prévoit une hausse de 3 °C : « Cela semble vraiment sombre, mais je pense que c’est réaliste. Le problème, c’est que nous ne prenons pas les mesures qui s’imposent ». Techniquement, un pic de température plus bas est possible, ont déclaré les scientifiques, mais peu d’entre eux sont convaincus qu’il sera atteint.

Leurs sentiments dominants sont la peur et la frustration. « Je m’attends à un avenir semi-dystopique avec beaucoup de douleur et de souffrance pour les populations du Sud », a déclaré un scientifique sud-africain qui a préféré garder l’anonymat. « La réaction du monde à ce jour est répréhensible – nous vivons à l’ère des imbéciles. »

« Il est impossible de fuir »

Comment les scientifiques font-ils face au fait que leurs travaux ont été ignorés pendant des décennies et qu’ils vivent dans un monde qui, selon leurs conclusions, est sur une « autoroute de l’enfer » ?

Camille Parmesan, du centre d’écologie du CNRS en France, était sur le point d’abandonner il y a 15 ans. « J’avais consacré ma vie de chercheuse à [la science du climat] et cela n’avait pas changé grand-chose », explique-t-elle. J’ai commencé à me dire : « J’adore chanter, je vais peut-être devenir chanteuse de boîte de nuit ».

Ce qui l’a poussée à continuer, c’est le dévouement qu’elle a constaté chez les jeunes militants lors du turbulent sommet des Nations Unies sur le climat qui s’est tenu à Copenhague en 2009. « Tous ces jeunes gens étaient tellement enthousiastes, tellement passionnés. Alors j’ai dit que je continuerais à faire ça, pas pour les politiciens, mais pour vous ».

« La grande différence [avec le dernier rapport du GIEC], c’est que tous les scientifiques avec lesquels j’ai travaillé étaient incroyablement frustrés. Tout le monde était au bout du rouleau et se demandait ce qu’il fallait faire pour faire comprendre aux gens à quel point la situation était grave. »

« Les scientifiques sont des êtres humains : nous sommes aussi des habitants de la Terre, qui subissent les effets du changement climatique, qui ont des enfants et qui s’inquiètent de l’avenir », a déclaré Lisa Schipper. « Nous avons fait notre travail scientifique, nous avons rédigé ce très bon rapport et – waouw – cela n’a pas fait de différence au niveau de la politique. Il est très difficile de constater cela, à chaque fois. »

Le changement climatique est notre « réalité incontournable », a déclaré Joeri Rogelj, de l’Imperial College de Londres. « Il est impossible de le fuir et cela ne fera qu’accroître les difficultés à gérer les conséquences et à mettre en œuvre des solutions. »

Henri Waisman, de l’ Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) en France, a déclaré : « Je suis régulièrement confronté à des moments de désespoir et de culpabilité de ne pas avoir réussi à faire évoluer les choses plus rapidement, et ces sentiments sont encore plus forts depuis que je suis devenu père. Mais, dans ces moments-là, deux choses m’aident : me souvenir des progrès accomplis depuis que j’ai commencé à travailler sur le sujet en 2005 et me rappeler que chaque dixième de degré compte beaucoup – ce qui signifie qu’il est toujours utile de poursuivre le combat. »

« 1,5 °C est un jeu politique »

Dans la crise climatique, même les fractions de degré ont de l’importance : chaque dixième supplémentaire signifie 140 millions de personnes de plus souffrant d’une chaleur dangereuse. L’objectif de 1,5 °C a été imposé dans les négociations internationales par une alliance de petits États insulaires particulièrement vulnérables. Pour eux, l’objectif précédent de 2 °C condamnait leurs nations à l’anéantissement sous l’effet de la montée des océans et des tempêtes.

L’objectif de 1,5 °C a été adopté en tant qu’objectif intermédiaire lors du sommet des Nations Unies sur le climat qui s’est tenu à Paris en 2015, l’accord étant considéré comme un triomphe, une déclaration d’une véritable ambition multilatérale délivrée avec des sourires radieux et des applaudissements euphoriques. Il est rapidement devenu l’objectif par défaut pour minimiser les dommages climatiques, les sommets de l’ONU se déroulant au son du refrain répété de : « Gardez 1,5 en vie ! » Pour que l’objectif soit dépassé, il faut que les températures mondiales soient supérieures à 1,5 °C pendant plusieurs années, et pas seulement pendant une année.

Il reste un objectif politique essentiel pour de nombreux diplomates du climat, ancrant les efforts internationaux en matière de climat et stimulant l’ambition. Mais pour la quasi-totalité des experts du GIEC interrogés par le Guardian, il est mort. Un scientifique d’une nation insulaire du Pacifique a déclaré : « L’humanité se dirige vers la destruction. Nous devons nous apprécier, nous aider et nous aimer les uns les autres ».

Lisa Schipper a déclaré : « Certains affirment que si nous disons qu’il est trop tard pour 1,5 °C, nous nous condamnons à la défaite et nous disons qu’il n’y a rien à faire, mais je ne suis pas d’accord. »

Jonathan Cullen, de l’université de Cambridge, a été particulièrement direct : « 1,5 °C est un jeu politique – nous n’allions jamais atteindre cet objectif ».

L’urgence climatique est déjà là. Un réchauffement d’à peine 1 °C a amplifié les conditions météorologiques extrêmes de la planète, provoquant des vagues de chaleur brûlante aux États-Unis, en Europe et en Chine, qui n’auraient pas été possibles autrement. Des millions de personnes sont très probablement déjà mortes prématurément à cause de cela. À seulement 2 °C, la vague de chaleur brutale qui a frappé le Nord-Ouest Pacifique de l’Amérique en 2021 sera 100 à 200 fois plus probable.

Mais un monde plus chaud de 2,5 °C, 3 °C ou pire, comme le prévoient la plupart des experts, nous entraîne dans un territoire véritablement inexploré. Il est difficile de dresser une carte complète de ce nouveau monde. Les liens étroits qui unissent notre société mondiale signifient que l’impact des chocs climatiques à un endroit donné peut se répercuter dans le monde entier, sous la forme de hausses des prix des denrées alimentaires, de ruptures des chaînes d’approvisionnement et de migrations.

Une étude relativement simple a examiné l’impact d’une hausse de 2,7 °C, soit la moyenne des réponses données dans l’enquête du Guardian. Elle a révélé que 2 milliards de personnes étaient poussées hors de la « niche climatique » de l’humanité, c’est-à-dire les conditions favorables dans lesquelles l’ensemble de la civilisation humaine s’est développée au cours des 10 000 dernières années.

La dernière évaluation du GIEC consacre des centaines de pages aux impacts climatiques, avec des pertes irréversibles pour la forêt amazonienne, des dommages causés par les inondations multipliés par quatre et des milliards de personnes supplémentaires exposées à la dengue. Avec un réchauffement planétaire de 3 °C, des villes comme Shanghai, Rio de Janeiro, Miami et La Haye se retrouveront sous le niveau de la mer.

« C’est la plus grande menace à laquelle l’humanité ait été confrontée, avec le potentiel de détruire notre tissu social et notre mode de vie. Elle risque de tuer des millions, voire des milliards de personnes, par la famine, la guerre pour les ressources, les déplacements de population », a déclaré James Renwick, de l’université Victoria de Wellington, en Nouvelle-Zélande. « Aucun d’entre nous ne sera épargné par la dévastation. »

« J’ai très peur – je ne vois pas comment nous pourrons sortir de ce pétrin », a déclaré Tim Benton, expert en sécurité alimentaire et en systèmes alimentaires au sein du groupe de réflexion Chatham House. Selon lui, le coût de la protection des populations et de la reconstruction après les catastrophes climatiques sera énorme, avec encore plus de discordes et de retards pour savoir qui paiera les factures. De nombreux experts s’inquiètent de la production alimentaire : « Nous commençons à peine à en voir les effets », a déclaré l’un d’entre eux.

Les points de basculement climatiques, où une augmentation minime de la température fait basculer des éléments cruciaux du système climatique dans l’effondrement, tels que la calotte glaciaire du Groenland, la forêt amazonienne et les principaux courants atlantiques, constituent un autre sujet de préoccupation majeur. « La plupart des gens ne réalisent pas l’ampleur de ces risques », a déclaré Wolfgang Cramer, de l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’ Ecologie marine et continentale.

« L’humanité entière doit s’unir et coopérer »

Face à un danger aussi colossal, pourquoi la réponse du monde est-elle si lente et insuffisante ? Les experts du GIEC ont massivement pointé du doigt un obstacle : le manque de volonté politique. Près de trois quarts des personnes interrogées ont cité ce facteur, 60 % d’entre elles blâmant également les intérêts corporatistes.

« Le changement climatique est une menace existentielle pour l’humanité et le manque de volonté politique et les intérêts corporatistes nous empêchent de nous y attaquer. Je m’inquiète de l’avenir dont hériteront mes enfants », a déclaré Lorraine Whitmarsh, de l’université de Bath, au Royaume-Uni.

Le manque d’argent n’est une préoccupation que pour 27 % des scientifiques, ce qui suggère que la plupart d’entre eux pensent que les fonds nécessaires au financement de la transition écologique existent. Peu de personnes interrogées ont estimé que le manque de technologies vertes ou de compréhension scientifique de la question constituait un problème – 6 % et 4 % respectivement.

« L’humanité tout entière doit s’unir et coopérer. Il s’agit d’une occasion formidable de mettre les différences de côté et de travailler ensemble », a déclaré Louis Verchot, du Centre international d’agriculture tropicale en Colombie. « Malheureusement, le changement climatique est devenu un sujet de discorde politique… Je me demande jusqu’à quel point la crise doit s’aggraver avant que nous commencions tous à ramer dans la même direction. »

Dipak Dasgupta, économiste et ancien conseiller du gouvernement indien, a déclaré que la réflexion à court terme des gouvernements et des entreprises constituait un obstacle majeur. L’action en faveur du climat nécessite une planification à l’échelle de la décennie, contrairement aux cycles électoraux qui ne durent que quelques années, ont déclaré d’autres intervenants.

Selon de nombreux scientifiques, un monde de chaos climatique exigerait que l’on se concentre davantage sur la protection des populations contre les impacts inévitables, mais là encore, la politique se met en travers du chemin. « Plusieurs billions de dollars ont été liquidés pour être utilisés pendant la pandémie, mais il semble qu’il n’y ait pas assez de volonté politique pour engager plusieurs milliards de dollars dans le financement de l’adaptation », a déclaré Shobha Maharaj, de Trinité-et-Tobago.

La mainmise des richissimes entreprises de combustibles fossiles et des pétro-États, dont le pétrole, le gaz et le charbon sont à l’origine de la crise climatique, sur les politiciens et les médias a été fréquemment citée. « Les intérêts économiques des nations priment souvent », a déclaré Lincoln Alves, de l’Institut national brésilien de recherche spatiale.

Stephen Humphreys, de la London School of Economics, a déclaré : « Le calcul tacite des décideurs, en particulier dans l’anglosphère (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie), mais aussi en Russie et chez les principaux producteurs de combustibles fossiles du Moyen-Orient, nous entraîne dans un monde où les plus vulnérables souffriront, tandis que les mieux lotis espéreront rester à l’abri au-dessus de la ligne de flottaison », même avec l’augmentation cataclysmique de 3 °C à laquelle il s’attend. À la question de savoir quelle action individuelle serait efficace, il a répondu : « La désobéissance civile ».

La désinformation est une préoccupation majeure pour les scientifiques, du Brésil à l’Ukraine. Elle polarise la société, aggrave la mauvaise compréhension des risques climatiques par le public et empêche les gens de voir que presque toutes les solutions climatiques nécessaires sont à portée de main, ont-ils déclaré.

« L’énormité du problème n’est pas bien comprise », a déclaré Ralph Sims, de l’université Massey en Nouvelle-Zélande. « Il y aura donc des millions de réfugiés environnementaux, des phénomènes climatiques extrêmes, des pénuries de nourriture et d’eau, avant que la majorité n’accepte l’urgence de réduire les émissions – et il sera alors trop tard. »

« Le capitalisme nous a bien formés »

« Battez-vous pour un monde plus juste ». Ce simple message d’un scientifique français reflète les pensées de nombreuses personnes, qui ont déclaré que l’énorme fossé entre les riches et les pauvres de la planète constituait un obstacle de taille à l’action climatique, faisant écho à l’abîme entre ceux qui sont responsables du plus grand nombre d’émissions et ceux qui souffrent le plus des conséquences.

Selon Esteban Jobbágy, de l’université de San Luis en Argentine, la solidarité mondiale pourrait permettre de surmonter n’importe quelle crise environnementale. « Mais les inégalités croissantes actuelles constituent l’obstacle numéro un à cet égard. »

Aditi Mukherji, du groupe de recherche CGIAR, a déclaré : « Les pays riches ont accaparé tout le budget carbone, ne laissant que très peu au reste du monde. » Le Nord de la planète a l’énorme obligation de résoudre un problème qu’il a lui-même créé en réduisant ses émissions et en fournissant un financement pour le climat au reste du monde, a-t-elle ajouté. Le gouvernement indien a récemment chiffré cette obligation à au moins 1 milliard de dollars par an.

La surconsommation dans les pays riches a également été citée comme un obstacle. « Je me sens résigné au désastre, car nous ne pouvons pas séparer notre amour du plus grand, du meilleur, du plus rapide, du plus grand nombre, de ce qui aidera le plus grand nombre de personnes à survivre et à s’épanouir », a déclaré un scientifique américain. « Le capitalisme nous a bien formés. »

Maisa Rojas, scientifique du GIEC et ministre chilienne de l’environnement, a quant à elle déclaré : « Nous devons faire comprendre que l’action sur le changement climatique est une bonne chose, avec un soutien adéquat de l’État, plutôt qu’un fardeau personnel. »

Elle fait partie de la minorité d’experts interrogés – moins de 25 % – qui pensent encore que l’augmentation de la température mondiale sera limitée à 2 °C ou moins. La météorologue sénégalaise Aïda Diongue-Niang, vice-présidente du GIEC, en fait aussi partie : « Je pense que des mesures plus ambitieuses seront prises pour éviter une hausse de 2,5 à 3 °C. »

Pourquoi ces scientifiques sont-ils optimistes ? L’une des raisons est le déploiement rapide des technologies vertes, des énergies renouvelables aux voitures électriques, grâce à la baisse rapide des prix et aux nombreux avantages qui en découlent, comme l’assainissement de l’air. « Sauver le climat devient de moins en moins coûteux », a déclaré Lars Nilsson, de l’université de Lund, en Suède.

Selon Mark Pelling, de l’University College London, même le besoin croissant de protéger les communautés contre les inévitables vagues de chaleur, inondations et sécheresses pourrait avoir un côté positif. « Cela ouvre des perspectives passionnantes : en devant vivre avec le changement climatique, nous pouvons nous adapter d’une manière qui nous conduise à un mode de vie plus inclusif et plus équitable. »

Dans un tel monde, l’adaptation irait de pair avec la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité, la fourniture de meilleurs logements, d’une eau et d’une électricité propres et fiables, de meilleurs régimes alimentaires, d’une agriculture plus durable et d’une pollution atmosphérique moindre.

Cependant, la plupart des espoirs sont restés très prudents. « La bonne nouvelle, c’est que le pire scénario est évitable », a déclaré Michael Meredith, du British Antarctic Survey. « Nous avons encore la possibilité de construire un avenir beaucoup plus clément sur le plan climatique que celui que nous connaissons actuellement. » Mais il s’attend également à ce que « nos sociétés soient forcées de changer et que les souffrances et les dommages causés aux vies et aux moyens de subsistance soient graves ».

« Je crois aux points de basculement sociaux« , où de petits changements dans la société déclenchent une action climatique à grande échelle, a déclaré Elena López-Gunn, de la société de recherche Icatalist en Espagne. « Malheureusement, je crois aussi aux points de basculement climatiques physiques. »

Retour au Mexique, Mme Cerezo-Mota ne sait toujours pas ce qu’il en est : « Je ne sais vraiment pas ce qui doit se passer pour les personnes qui ont tout le pouvoir et tout l’argent pour faire changer les choses le fasse. Mais quand je vois les jeunes générations se battre, je retrouve un peu d’espoir ».

Note : Julian Ganz a fourni le soutien technique nécessaire à la réalisation de l’enquête, qui a été envoyée le 31 janvier 2024. Les hommes représentent 68 % des répondants, les femmes 28 % et 4 % ont préféré ne pas préciser leur sexe. Cette répartition reflète celle des auteurs du GIEC. La grande majorité des scientifiques (89 %) étaient âgés de 40 à 69 ans et provenaient de 35 pays différents, chaque continent étant représenté par des dizaines d’experts. Les questions sur l’âge et le sexe n’étaient pas obligatoires, mais 344 et 346 personnes respectivement y ont répondu.

Extraits de séquences et d’images tirées de la couverture du climat par le Guardian.

Cet article a été modifié le 10 mai 2024. Une version antérieure indiquait que Stephen Humphreys, de la London School of Economics, s’attendait à une augmentation de 3,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels au cours de ce siècle ; ce chiffre aurait dû être 3 °C.